基于循证观察优化数学区域游戏的实践探究

作者: 郭音池

中图分类号:G613.4 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)14-0155-04

游戏是孩子的天性,而区域游戏是孩子们自主自发的一种游戏形式。随着区域游戏的深入,小班幼儿游戏更多地以激发幼儿兴趣使其更乐于探究为主。从自主选择、操作摆弄、自由探索过渡到中班逐渐理解游戏规则,有一定的目的性并主动地寻求解决问题的方法,其活动动机由来自外部的驱动逐渐过渡到内部自己想探索,表现为“要我玩”到“我要玩”。

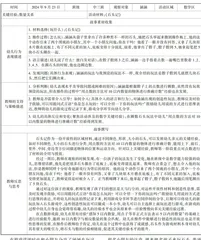

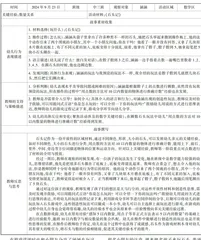

基于小班下学期数学领域专项评估数据的反馈,可以发现有的孩子在5个关键经验11条具体表现中在数量关系、空间关系两个方面相对薄弱,同时链接中班数学关键经验表中的,教师主要针对“数的运算和空间测量”这两2个小班涉及较少的关键经验,增加为15条具体表现,因此,教师有目的性和针对性地对益智区从环境的创设、材料的优化、经验的链接、幼儿的发展等四个方面进行阶段的尝试和过程中的不断调整,一起探讨中班益智区从如何好玩到好玩后你学到了什么?

第一阶段:对接经验,改进材料——教师以为的好玩 ≠ 孩子实际的好玩

教师基于幼儿薄弱经验:数量关系、空间关系;中班新增经验:数的运算和空间测量,有针对性地提供游戏材料,并强化规则与要求。

在益智区投入了针对数量关系、空间关系的相关材料,那这些材料能否吸引幼儿进行游戏?材料的使用频率怎么样呢?教师设计了幼儿自主打卡内容,如用贴贴纸、扔小球、集宝石等方式,一方面更好地来激励刚入中班的幼儿探索材料的兴趣,另一方面便于教师观察多少孩子探索过这份材料。

一周多过后,教师发现每份材料的打卡频次各有不同,所以教师针对这几份材料在游戏中进行了随机的观察。教师发现幼儿不是真的对材料感兴趣,有的只是为了完成打卡或是打卡这个方式如投入彩虹球很好玩,但对材料本身只是摆弄一下就结束了,并不是真正地去探究材料本身的好玩。

于是,教师想倾听一下孩子们的想法,得到大多数的答案是“我不想玩、不好玩”“我玩过了呀”,或者有孩子说“我更想玩建构区”“我想要画画”“我喜欢去生活区玩”虽然孩子们讲不出原因,但实质上就是材料不能激发幼儿兴趣。

反思:如何让材料真正与幼儿产生经验的互动,让材料变得更适合孩子们的兴趣点呢?

尝试:发挥低结构材料的多变性,结合操作卡增加材料的趣味性,提升幼儿对材料本身的兴趣度。

比如乐高这份材料,教师在小班下学期的时候就基于“空间位置”这个核心经验设计游戏玩法,配上了简单地操作卡指引幼儿探索“上下、前后、里外”等方位。但是小班年龄段的孩子更喜欢摆弄其中的乐高小人,完全忽视操作卡。于是这次教师利用材料本身的特点提供了乐高积木房、树、小人、车子等这些可变化的材料,同时改变玩法:由幼儿自己创造场景,在底板上自由摆放树木、车子、房子等的位置。并且以录音机辅助幼儿游戏,教师可预先录制一些指令语,幼儿听录音进行操作,同时幼儿也可自主录音,如“我的小黄在门的里面”“我的小兰在树的后面”幼儿对自己或者同伴的录音更感兴趣,这样一来,同伴间可以相互按照他们自己的想法来操作材料,以此往复,切实增加幼儿对该材料的探索和兴趣,同时幼儿交流、表达的过程也是数学思维外化的过程,通过这种方式刺激幼儿的数学逻辑思考,帮助幼儿在操作中更好地掌握上下、前后、里外的数学概念与关键经验。

第二阶段:抓住兴趣,改进玩法——从单人游戏变成两两合作

意外之喜:在益智区有一份点数黄豆的材料,幼儿根据卡片上的点数放置黄豆的个数,这份材料的出现率并不高,可是有一次笔者偶然发现了一个游戏现象,教师观察到两个孩子把卡片放在中间,他们按照卡片的点数同时争抢黄豆并玩了很久。于是教师想,成人以为的好玩不等于孩子实际的好玩,是不是这份材料两个人玩会更好玩一点呢?是不是相比单人游戏,他们更喜欢双双合作的游戏?

于是,新的材料应运而生了——“我的豆子有几颗”。由两个孩子进行对战游戏,两个孩子轮流报数,两人同时将豆子画到自己对应的数字格中,看谁又快又准。(看视频)在材料投入后,孩子的兴趣度明显增加,材料的使用频率明显提高了。后期还可以改变任务模式,增加小裁判,由小裁判进行报数并验证。

由此,教师对照关键经验表进行了第二阶段的调整,对区域中适合双人玩的游戏进行了改良,如:“猫爪老鼠”“一起种菜吧”“记忆大师”等。并向幼儿进行重点推荐。

发现:在双人游戏中,幼儿对调整后材料的使用频率有所增加,明显能感觉到幼儿对这些材料更感兴趣了,在两两游戏时还会增加一些言语交流,一些幼儿还会自发的产生竞争意识,会听到“我比你快”“我先完成了”这些言语。于是,同时笔者还增加了一些辅助工具,如按铃、沙漏、验证单和同伴互评表来促进双人游戏的开展。

思考:教师需要从中班幼儿的年龄段出发,结合关键经验,为幼儿提供适合他们的游戏材料,搭建合作的支架,提高游戏的挑战性和难度,丰富孩子们在游戏中的体验感,获得成功的喜悦。

第三阶段:抓住兴趣,创造玩法——从跟着玩到创造玩的转变

两阶段的调整后,如何保持这一份来之不易的热度,为幼儿习得数学关键经验持续加热呢?在持续观察中,教师发现孩子们对笔者提供的石头材料产生了浓厚的兴趣。他们开始对石头进行垒高、摆放、点数。孩子们会自发地对石头进行探索,并有双向的互动,其中嘟嘟说:“我这个圈里有石头爸爸、妈妈,还有弟弟和我。”旁边的一一说:“这个家一共住了4个人呢。我这个家比你还多呢,你看123456,还有我的爷爷和奶奶。”

教师当时觉得他们的对话特别有意思,并简单地用几个关键词记录下来。教师通过游戏分享环节让孩子分享了他们的玩法,出现了以下玩法:石头垒高比高矮、石头排队比大小、双人对战按数取石头、石头摆图形。回过头来看记录的内容时,教师发现孩子自创的玩法很有创造性,但为了帮助幼儿在游戏中更好的链接“数的意义,数量关系"的关键经验。教师为游戏提供适当的支持,一块可擦拭的软玻璃底板、白板笔和骰子。然后教师针对这份材料,根据“数学小故事”观察要点的进行观察,见表1。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251442.pd原版全文

在游戏讲评时也和小朋友分享了涵涵在玩这个游戏的时候出现的行为:她将所有的石头都撒在了底板上,然后拿起骰子投出数字4后用笔圈住了4块石头。以此循环往复,在不断扔、数、圈的过程中将石头与数的经验不断相连,促进了她对数的认知及点数能力的提升。当分享了她的玩法以后,教师发现再开始区域游戏时这一材料吸引了很多小朋友的注意,越来越多孩子来玩石头,普通的石头能产生这么多的玩法,那怎么在好玩的基础上,让更多的孩子加入并有一定的数学能力的提升呢?原来生活中随处可见的材料也可以成为区域游戏中探索的一环,所以再次与幼儿进行了讨论:生活中有哪些好玩的材料可以加入益智区,拓展游戏玩法,丰富游戏经验?

可以看出将很多材料密密麻麻摆在底板上,底板变得混乱起来,教师当时忍住没有打断幼儿而是选择继续观察,发现她抛了个骰子,出现数字5,她就在混乱的底板中圈出来5个松果,又扔了个3,圈出了3个木棒教师庆幸自己没有介入她的游戏,才有这份石头材料玩法的不断延续。

于是教师又做了以下的尝试:在提供纸和笔的基础上,教师把骰子进行了2次加工,形成“多变的骰子”,每一面骰子除了数字,还增加可替换的图片,如自然物、图形、颜色等,幼儿在操作中能够进行创造性重组,开发新的玩法。通过骰子的转动与点数的结合,将数量关系和几何图形等关键经验融入其中,有了更多石头的玩法体验并潜移默化地提升了幼儿的数学能力和游戏合作能力。

反思:

1.一份材料是否适宜幼儿的发展。需要教师在投放材料之后,对孩子们与材料的互动进行持续的观察。

2.一份材料是否表达幼儿的心声。教师需要提供适宜的空间,引导幼儿针对现有认知进行交流与互动,借鉴同伴经验,不断重塑与内化自身的数学经验。

3.一种环境是否契合幼儿的需要。教师在创设新的环境中,需要考虑孩子们是否真实地与环境发生碰撞,基于幼儿的活动需求,随时调整环境的创设。

第四阶段:关注发展,验证闭环——不仅限于“好玩”

进行一段时间调整后,孩子们对这些材料越来越感兴趣了,教师发现有两名幼儿对同一份材料的操作结果产生了分歧。“你做得不对,他应该是这样的。”“不对不对,是这样的。”

思考:幼儿在操作数学材料时,不仅仅需要好玩、有趣,也需要验证的过程,同时教师也联想到,经常会有孩子提问“老师这样对吗?”,而有的幼儿可能坐着一言不发,不知道自己做的对不对。面对这些幼儿,如何验证幼儿的操作是否正确呢?教师如何通过区域活动,支持每一位幼儿的数学能力的发展呢?

尝试:

1.在操作中直接验证游戏的正确性:例如送快递游戏,在给予幼儿操作卡的同时笔者做了一个小巧思,在操作卡的背面附上这张卡片的答案,幼儿在送完快递后可以直接翻转操作卡查看答案,直观又快速地进行了验证。

2.设计情境性的游戏:如小红帽去外婆家,需要避开障碍物和老狼,如何设计没有障碍的路线,成功到达外婆家,幼儿摆放不同走向的路线并进行挑战。挑战的结果也显而易见,幼儿成功后自身也能获得满满的成就感。

3.在双人游戏增加验证环节:例如游戏“有趣的石头”,在材料中增加验证环节并提供了相应的验证单,幼儿自主地进行记录并验证自己的操作是否正确,同时采用双人或是多人合作的游戏形式,激发幼儿的挑战性。用石头剪刀布或是筛子等形式决定游戏谁先玩并进行记分,第二轮开始交换,以此类推,在过程中有自主、有同伴、有验证单,环环相扣、验证闭环。

作为教师,在创设区域游戏材料时会常常思考,这份材料到底适不适合?有价值吗?在这一个多月的不断观察、尝试调整中,教师找到了答案:链接经验,把材料做好,只是第一步,孩子与材料的互动向教师传递的信号才是验证材料是否合适的标准。正如张俊教授所说,“玩”是对幼儿天性的尊重,“学”才是真正的目的之所在。

参考文献:

[1]梁毓婧.幼儿园区域游戏中的教师指导策略研究[J].知识文库,2024,40(18):156-159.

[2]黄冬华.幼儿园区域游戏活动中融入生活教育的策略研究[J].教师,2024(4):75-77.

[3]牛玉丽.幼儿园区域游戏活动材料投放的层次化策略[J].求知导刊,2024(1):128-130.

[4]杨超.游戏化”教学:让幼儿区域活动更美好[J].江西教育,2024(35):89-91.

[5]涂希希.幼儿园区域游戏促进幼儿自主学习的指导策略[J].安徽教育科研,2021(7):76-77.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251442.pd原版全文