促进大班幼儿工程评价决策思维发展的策略研究

作者: 陈旻中图分类号:G610 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)14-0151-04

一、工程评价决策的概念与意义

工程评价决策,即是对工程项目所有方案的可行性、效益、影响等进行全面分析和评估,以选择最优的实施方案。

美国国家教育进步评估机构(NAGB)发布的《技术与工程素养框架》(2014)对工程的定义为:“为满足人类需求和愿望而系统、反复地设计对象、过程和系统的一种途径。”这体现了工程创新的两大核心要素一一解决需求和迭代优化。我国《高中通用技术学科核心素养》(2020)中也对工程思维做了如下定义:“是以系统分析和比较权衡为核心的一种筹划性思维。”因而,工程活动的教育价值并非只在于多元设计,更在于立足需求问题解决角度的、从多元设计中进行择优的评价决策(比较权衡)。

二、成人与幼儿工程评价决策活动的异同与原因

(一)基于工程思维核心要素的成人工程评价决策活动的阶段分析

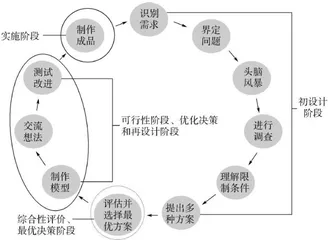

苏丹青在《通过木工活动培养幼儿工程思维的探索》中提到:“工程思维由设计、评价、决策、实施等四个要素组成。”即工程活动的四个重要阶段。在成人工程活动一般流程(图1)中的环节对应情况为:从“识别需求”到“提出多种方案”为初设计阶段;“评估决策最优方案”为综合性评价、最优决策阶段;从“制作模型”到“测试改进”为可行性评价、优化决策和再设计阶段(制作模型的作用是为了模拟、测试和改进最优方案,使之可行);

“制作产品”为实施阶段。

由此可得:成人的工程决策评价活动分为综合性评价、最优决策和可行性评价、优化决策两个阶段。其中综合性评价、最优决策先于可行性评价、优化决策阶段。

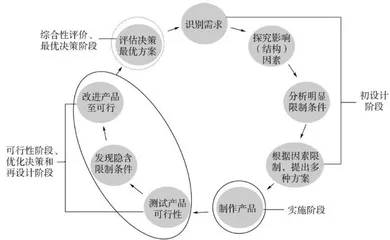

(二)基于研究实践的幼儿工程评价决策活动的流程提出与阶段分析

在研究实践中,幼儿工程活动的一般流程(图2)是幼儿先基于已有认知经验提出多种方案,再通过物化、测试和改进方案产品的方式评价方案的可行性;最后在具体的情景任务下,结合对多个可行性方案产品的实际体验,以及成人的支持,自主制订评价制度,综合地评价决策最优方案。

如在“设计制作周末自动浇灌器”的工程活动中,幼儿能根据“储水量要大”“出水速度要慢”的已有经验,提出运用班级现有的矿泉水瓶等材料制作储水器,运用吸管、毛巾条和吊瓶滴管来制作引水装置等多种方案;在测试时他们发现存在“小矿泉水瓶储水量不够,吸管出水速度过快”的水量不足问题,因此优化设计为“大矿泉水瓶做储水器,用毛线和吸管连接延缓出水”;在后续使用中发现“不同植物的水量需求不同”,进而通过调整毛巾条的宽度与分布、吊瓶滴管的滑轮开关,控制差异化水量,实现方案可行。

在“设计制作周末自动浇灌器”的工程活动中形成了多个可行性产品、进行最终方案决策时,幼儿们首先提出的是“将所有可行的浇灌器投入自然角中,随心情使用”的多种可行性方案组合并用的最终方案;后期在教师提出的“评选班级最佳方案”的任务下,提出“以美观、牢固为评价维度,喜好投票为评价方法”的评价制度,综合评价决策出滴管浇灌器为最佳方案。

不难看出,幼儿工程评价决策活动的阶段也分为综合性评价、最优决策和可行性评价、优化决策两个阶段。但可行性评价、优化决策先于综合性评价、最优决策阶段。

(三)幼儿与成人工程评价决策活动的异同比较与原因分析

由于幼儿与成人的工程活动都是为了解决需求性问题,因此存在以下共性:活动的一般流程都包括设计、实施、评价和决策等四个阶段;评价决策均包括了最优评价决策和优化评价决策两种阶段类型。

由于成人与幼儿开展工程活动的经验能力和活动性质差异,因此存在以下差异:由于科学认知、物化经验、数学运算、系统分析等经验能力差异,成人的评价决策更多建立在方案(模型)层面,先于工程实施开展;幼儿的评价决策更多建立在实物层面,后于工程实施开展。由于工作与学习的活动性质差异,成人的最优评价决策先于优化评价决策;幼儿反之。符合幼儿思维水平由低向高(具体形象向抽象逻辑)发展的客观规律。

三、幼儿工程评估决策思维的一般水平

现根据本课题教研组对两届大班实验班幼儿初始水平的观察分析,得出大班幼儿工程评价决策思维水平的一般情况。

(一)可行性评价与优化方案决策

大部分幼儿在对方案进行可行性评价时,对问题采用解决类设计,能够将方案产品置于运用情景中试验,较客观地从功能、性能要素的达成情况对方案产品进行评价,从而对不可行的方案产品进行优化调整或放弃。如幼儿在评价自动浇灌器方案可行性时,会以植物的现实存活情况,客观评价产品可行性,并进行相关优化调整。

部分幼儿对愿望实现类设计,会容易自我满足,主观降低原先愿望中对方产品功能、性能要素的需求标准,将未达成需求标准的方案产品视为可行,从而不进行功能、性能要素的相关优化调整,或进行美观性等无关要素的优化调整。如幼儿在评价“森林迷踪”机关迷宫产品的可行性时,主观降低了原先想要的“小兔弹珠通过弹跳的方式穿越森林障碍”的情景功能愿望,部分幼儿热衷于“摇晃弹珠,滚动通关”的游戏操作,部分幼儿则热衷于运用建构材料,搭建更为复杂的森林造型,忽略了对“弹珠弹跳,穿越障碍”相关功能实现的持续探究与改造。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251441.pd原版全文

(二)综合评价与最终方案决策

1.最终方案决策

因幼儿工程与成人工程的性质不同和情景条件限制差异,幼儿评价决策最终方案,有两种方式。

在情景条件无限制的情况下(即不要求最终方案所包含的可行性方案数量与类型时),幼儿可能以“将众多可行性方案进行轮流或组合使用”的方式作为最终方案。如在“设计班级自然角自动浇灌器”的工程活动中,并不存在情景条件限制,幼儿决定将所有成功的浇灌器产品均投人自然角,进行随意或组合使用。

在情景条件限制或幼儿决策偏好的情况下,幼儿需要根据限制或偏好情况,通过师幼共同制订的评价机制(维度、要素、测评方法与评分方式),“从众多可行性方案中,综合多个维度的评价情况,选择一个或若干相对最优方案”的方式作为最终方案。如在“校园节日班级最佳机关迷宫评选”的情景条件限制下,班级幼儿通过讨论出的“通关是否容易”“玩法是否有趣”“造型是否美观”等三个评价维度,“通关时长”“通关路线造型”

等不同维度下的评价要素,“通关时长计时”“通关路线绘制”“喜好投票”等不同测评方法,以“对比排序测评结果作为维度得分,将各维度得分进行累加求和”的评分方式,对多个自制成功的迷宫玩具进行综合评选。

相较前者,后者显然更能促进幼儿工程评价决策思维的高阶发展。

2.综合评价

(1)制度制定

幼儿能依据已有经验提出多个不同的评价维度,及其对应的要素、测评方法与评分方式。

但各评价维度下的要素可能存在重复关系。如在班级最佳单杆保护鞋套评价制订时,幼儿能够从已有经验出发,提出“便利性——保护鞋套是否便于穿脱”“保护性——被踢到头的小朋友对疼痛的感觉情况”等评价维度,但将“穿保护鞋套走路时,是否会滑倒”同时作为了“安全性”和“便利性”维度下的评价要素,存在重复。

对应测评方法的制订不够细致。如在班级最佳单杆保护鞋套评价制订时,幼儿对穿脱便利性的评价方法仅提出了“通过试穿不同的保护鞋套,投票决定”,欠缺对穿脱时间和流程步骤的记录与比较的考虑。

缺失对“人与自然和谐相处”的评价维度的考虑。如在班级最佳单杆保护鞋套评价制订时,幼儿未能主动考虑到成本、环保等维度。

由上述幼儿表现可见,幼儿的制度制订(思维)欠缺系统性、科学性和综合性。

(2)评价过程

幼儿能根据评价制度和产品差异,以排序进行定量评价、投票进行定性评价。但在部分需定量评价的维度下,欠缺开展必要的调查或试验,多凭借已有认知经验或个人偏好进行主观评价。如在进行最佳单杆保护鞋套的成本评价时,班级幼儿未通过调查材料价格,仅凭视觉大小判定口罩、魔术擦、海绵等材料的造型大小,便将其作为价格比较的依据,从而得出“口罩价格>海绵价格>魔术擦价格”的结论。

进行定量测评时,存在因操作差异导致的结果差异。如幼儿对自制投壶箭的“投壶难易度”进行测评时,先前评价制度中的测评方法只提到了需要有一条起点线”。但在实际测评时,有些幼儿的手和脚均在线内,有些幼儿的脚虽然站在线上,手却超过了起点线,导致投壶距离不同,评测结果不准确。

缺失对调查或试验等测评数据的评分转化,导致个别维度的得分偏大。如评价决策班级最佳投壶箭时,幼儿将全班幼儿的投壶命中数直接作为“投壶难易度”的量化得分,相比“造型美观性”和“投射稳定性”的量化得分情况,数值比例过大,评价的综合性低。

由上述幼儿表现可见,幼儿的评价过程(思维)欠缺科学性和综合性。

四、促大班幼儿工程评价决策思维发展的教育策略

现基于前面提到的大班幼儿工程评价决策思维水平的一般情况,结合本课题组的行动研究实践,提出促大班幼儿工程评价决策思维发展的教育策略。

(一)可行性评价与优化方案决策

允许差异,适宜支持 发展决策思维的意愿性

对幼儿表现出的“降低了对自身愿望实现类作品的初始功能需求标准,进而不进行持续优化行为”的现象,教师应结合对幼儿当下兴趣需要的观察了解,准确分析其当前行为的原因,并以适宜的方式支持幼儿对自己的作品进行优化改进。

幼儿的兴趣容易发生转移和变化,且不同幼儿由于自身的不同喜好,对作品的功能性、美观性达成,可能存在不同的优化优先度。因而,作为教师应当根据年龄水平和个体差异,允许幼儿先实现当下的、可能与初设计中功能要素实现无关的个人兴趣需要,待其完成后,再引导其回归对初设计中功能性完成情况的可行性评价与优化决策。

部分幼儿也有可能因为经验与材料的限制,无法完成功能实现,而选择放弃对原有功能性设计的持续探究与调整。此时,教师可通过开展丰富经验、集体探究等活动,激发个人愿望实现需要,解决物化实践问题。如教师发现幼儿因欠缺迷宫游戏经验,难以实现“弹跳通关”的迷宫功能性设计时,通过投放乒乓球和纸杯等材料,以及展示“乒乓球弹跳入纸杯”的游戏视频,丰富幼儿游戏材料与经验。随后,幼儿运用乒乓球做小兔、万能工匠材料制作灌木丛、纸杯做小兔的家,设计制作了与初设计中“弹跳通关”的功能需求相符合的“森林迷踪”机关迷宫。

(二)综合评价与最终方案决策

1.创设限制多元和变化的情景任务 发展决策思维的灵活性和逻辑性

对比幼儿进行最终方案决策的两种方式,“综合评价决策最优方案”能够引发幼儿的多元评价与综合决策行为;而“轮流采用或组合并用多个可行性方案”虽然能够体现幼儿基于社会性要素的决策,但其所需涉及的评价要素较少,相较前者,对幼儿工程评估决策思维的发展作用较弱。两种决策形态对工程评估决策思维的发展价值虽有不同,但只有基于对两者的普遍体验,才能发展幼儿对最终方案的内涵理解与对情景限制的决策判断能力,提高决策思维的灵活性和逻辑性。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251441.pd原版全文