我们如何认识大脑(Ⅰ):从实验室到工业化

作者:张从志 在苏州市独墅湖东边,是生物医药产业扎堆的地方,这里有大小数百家创新药企,和药企比邻而居的,是各种来头的研究机构和实验室。我要找的地方也在其中,它在外头名声不大,但研究大脑的人应该都听过。

在苏州市独墅湖东边,是生物医药产业扎堆的地方,这里有大小数百家创新药企,和药企比邻而居的,是各种来头的研究机构和实验室。我要找的地方也在其中,它在外头名声不大,但研究大脑的人应该都听过。我告诉园区门口的保安我们要去脑空间研究院,他指了指远处一个方向,说“你走到那尽头,右拐,最矮的那栋楼就是了”。沿着这条路,我们往前走了两三百米,经过了几栋楼,看挂的牌子,这里有中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、牛津大学高等研究院(苏州),后头还有山东大学苏州研究院。最矮的那栋楼,被这些大楼环绕在中间,门口牌子上写着华中科技大学苏州脑空间信息技术研究院(下文简称“苏州脑空间研究院”)。

这是2025年7月下旬的一个早晨,9点不到,苏州的空气已经湿热难耐,走一会儿就大汗直冒。三三两两的年轻人,穿着打扮大都还是学生模样,正陆陆续续走进大楼。研究院的江涛也刚刚赶过来,带我们通过了闸机,来到苏州脑空间研究院的一层展厅。那里有块LED大屏,上面正滚动播放着该团队最近在《自然》(Nature)、《细胞》(Cell)等杂志上发表的有关小鼠、猕猴的脑图谱研究成果。那些经过人为处理的大脑图像,看上去像某种当代艺术,色彩绚丽,对比强烈,又繁复到无以复加。

江涛知道我已经了解过这些工作,没做过多介绍,就带我直奔主题。我们穿过更衣室和几个小房间,来到了苏州脑空间研究院的核心所在——成像中心。这里没有瓶瓶罐罐,更像个生产车间——一条走廊,两侧对称分布有五六个房间,房间里整齐地摆了一排排成像设备。这些设备比人略高,上层看着是一台显微镜,中间的平台上最扎眼的是一条黑色履带,底下是白色塑料壳包裹着的四四方方的底座。它们发着幽暗的蓝光正在作业,旁边却无人值守。

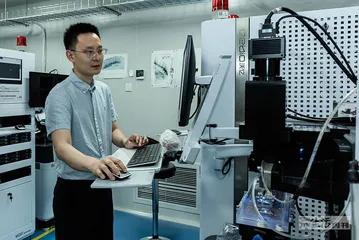

江涛1989年出生,是华中科技大学(下文简称“华科”)生物医学工程专业的博士,他说自己选择这个方向,是因为上课的时候看着那些神经网络的图片,五颜六色的,觉得很神奇。2017年毕业后,他入职苏州脑空间研究院,负责成像平台的系统建设和维护,现在天天都在跟这些图像打交道,还是觉得很神奇——“这些看上去很简单的神经元,怎么就控制了我们的想法?”江涛是湖北十堰人,高高瘦瘦的,剃平头,戴眼镜,穿一件灰蓝色衬衫,聊起技术时最为放松。他带我走进其中一个成像车间,然后自顾自地穿过这些仪器设备,到墙角的一张小桌上翻找一阵,回来的时候手里捧着一堆标本。这些标本都被装在透明的小封装袋内,小小一块,有的是长方体,有的是椭圆柱体,像橡皮糖,半透明,呈琥珀色。江涛说,因为脑组织像豆腐一样脆弱,不能直接切,要做包埋和硬化处理。这些琥珀色的东西是液态环氧树脂凝固而成,里面包裹着的那块形状不规则的东西,就是大脑——各种各样的大脑,他的手里现在拿的有小鼠、大鼠、雪貂等不同动物的大脑。有的大脑黑不溜秋的,有的颜色较浅,大小和一个成年人的小拇指头差不多。

这些大脑标本是从国内外各个神经科学实验室寄过来的,有的已经过复杂的生物标记处理,到苏州后,由苏州脑空间研究院的生物平台中心进行包埋、硬化(也就是固定到树脂中)。制备好的大脑标本会被送到成像设备中间一个盛满水的长方形盒子里固定住,然后下方的履带开始来回移动。在标本上方是一个显微镜头和一个三角形的刀具装置。履带每移动一次,标本就会被切下一层,然后由显微镜进行扫描成像。江涛说,一个标准的小鼠脑要被切成1万片左右,每一片厚度约1微米。要完成这一切,这台机器会连续24小时不停运转三四天,中间不能有任何差错,否则都可能造成一次成像的失败。 在显微镜下,动物大脑标本会被切成1微米厚的薄片,每切一层,成像一次(金海 摄)

在显微镜下,动物大脑标本会被切成1微米厚的薄片,每切一层,成像一次(金海 摄)

这套技术的全名叫显微光学切片断层成像(Micro-Optical Sectioning Tomography,MOST),创造它的是中国科学院院士、海南大学校长骆清铭。1966年出生的骆清铭是湖北蕲春人,本科就读于西北电讯工程学院(今西安电子科技大学)技术物理系,1993年从华中理工大学(今华中科技大学)博士毕业后留校任教。2000年前后,他开始带领团队研发MOST技术,经过10年时间,他们利用这项技术首次成功实现小鼠全脑的高分辨率图谱绘制,成果发表在《科学》(Science)杂志上。这是华科有史以来第一篇发表在这份自然科学顶级期刊上的文章。

来苏州的前一周,我去海南省三亚市的崖州湾见到了骆清铭。2018年,他从华科调任海南大学任校长。在他的推动下,海南大学在崖州湾科技城建设了一个新的学院——生物医学工程学院。学院的大楼还是崭新的,建筑风格富有现代感。在这个旅游胜地,骆清铭正在召集一个“脑空间信息学”的学术会议——“脑空间信息学”这个概念是他提出来的,他希望推动它成为一个跨越神经科学、信息科学、数学、物理学等不同领域的交叉学科,对大脑复杂的空间结构和信息传递机制展开研究。 “脑科学研究有三个目标:认识脑、保护脑、创造脑。”骆清铭坐在一间陈设简单的办公室里开门见山道,认识脑,就是搞清楚大脑是怎么工作的;保护脑,就是要解决脑疾病的问题,最有代表性的比如小孩的自闭症、年轻人的抑郁症、老人的阿尔茨海默病;创造脑,或者说增强脑,就是发展与脑有关的智能,比如现在的类脑智能、脑机接口。“整个社会,包括政府过去更关注的还是后面这两件事情,但如果我们对脑的运行机理都不清楚,后面的事情可能也是浪费时间、浪费精力。古人说磨刀不误砍柴工,所以我们一定要重视对脑的基础研究。”

“脑科学研究有三个目标:认识脑、保护脑、创造脑。”骆清铭坐在一间陈设简单的办公室里开门见山道,认识脑,就是搞清楚大脑是怎么工作的;保护脑,就是要解决脑疾病的问题,最有代表性的比如小孩的自闭症、年轻人的抑郁症、老人的阿尔茨海默病;创造脑,或者说增强脑,就是发展与脑有关的智能,比如现在的类脑智能、脑机接口。“整个社会,包括政府过去更关注的还是后面这两件事情,但如果我们对脑的运行机理都不清楚,后面的事情可能也是浪费时间、浪费精力。古人说磨刀不误砍柴工,所以我们一定要重视对脑的基础研究。”

骆清铭做的事情就可以说是为脑科学基础研究“磨刀”。MOST技术核心的一道工序就是切片。要把大脑这样脆弱的组织连续切成1万片厚度仅1微米的薄片,一般的刀具是胜任不了的,只有用钻石刀片。刚开始的几年,为了找到一把合适的刀,骆清铭在国内拜访了很多科研院校,却始终找不到有把握造出合适刀具的机构。每次测试时,刀刃总是很快出现破损,甚至直接从刀柄上脱落。经过调研他们发现,当时世界上所有超薄切片机使用的刀片都产自瑞士。最后,他们团队联系上了这家瑞士企业,通过反复实验确定了设计方案,终于获得了理想的钻石刀。这种钻石刀的刀刃仅有几毫米长,厚度以纳米为单位,甚至有多少个碳原子都可以算出来。由于精度极高,上面只要有任何细微的缺口,在显微镜下拍摄的图像里都会留下明显的痕迹。这不仅意味着样本信息的丢失,更会直接影响最终的成像质量。

研发早期的时候,MOST整套系统不稳定,技术也不成熟,切片的难题困扰着整个团队。当时一把进口的钻石刀要两三万元,一个小鼠脑都切不完就坏了。骆清铭组里有个博士生,一直到毕业都在琢磨一件事情,就是大脑标本长时间浸泡在溶液中(当时要10天左右),怎么保证它不膨胀变形,以及怎么规划切片的角度和速度,才能提高切片的成功率。一直到2010年,还在读大四的江涛进了骆清铭的研究组,那时候MOST团队已经搬到了华科筹建的国家光电实验室,这是科技部批准的首批五个国家实验室之一。那里场地紧张,他们只好把设备放在三楼,结果隔壁实验室做实验的时候拖了个氮气瓶进去。等他们一过去,江涛就崩溃了,电脑上显示的图像一看就不对——刀片破了。他说,同学们那时候都怕去学校财务处报账,人家一看,两三万元一把的钻石刀片,在你这儿怎么当耗材用。所以大家都把刀片当宝贝一样,不敢随意乱动。

这10年中,骆清铭的团队熬走了一批批的老师、博士、硕士,最后终于有了成果。第一篇《科学》杂志的文章,证明他们掌握了这项技术的核心要领,但在学校实验室里做研发,主要为出论文服务,注重的是原始创新性。骆清铭知道,这项技术有应用的潜力,仍在继续开发。

机会很快就来了。2016年,苏州市从新闻报道中关注到了骆清铭团队的这项技术,跑到武汉来找他。苏州市开出了让他们无法拒绝的条件,允诺帮他建设一个大型的成像中心。2016年下半年,多方签署了协议。选址的时候,骆清铭带着团队考察了好几个地方,最后选到现在的位置。一个原因也是考虑这里离主街道比较远,旁边没有地铁线路,而且大楼没有地下室,震动干扰小。江涛告诉我,他们的系统不仅怕震动,还怕热胀冷缩,所以设备车间常年开着空调,但空调出风口又不能直接对着作业平台。还有开头我们看到的那条履带,也是大有讲究。MOST技术是连续切片,靠的就是这条履带上的位移平台,它的位移精度是百纳米级别,相当于头发丝直径的千分之一。

2017年,苏州脑空间研究院开始建设,2018年投入运行,前期投资规模达3亿多元,搭建了30多台成像设备,研发和技术团队增加到70多人,这里由此成为全世界最大的高分辨率显微光学切片成像中心。《自然》杂志当时对此进行过专题报道,评价道:“这种以工业化的形式大规模、标准化地产生数据,将改变神经科学已有的研究方式。”

到苏州后,骆清铭的团队对整个技术和设备进行了优化,目标就是标准化、自动化、规模化生产。江涛告诉我,现在苏州脑空间研究院招聘的技术人员只要是普通的大学毕业生就可以,要求不高。他们只要把自己负责的环节做好,根据计算,每个环节出错的概率就可以控制到0.1%。按照苏州脑空间研究院目前的产能,他们一年可以完成2000个小鼠全脑的切片成像,但这个能力已经渐渐无法满足从各方涌过来的需求。 过去几年来,国内大量增长的大脑高清成像需求与中国“脑计划”的实施有关。中国“脑计划”全称为科技创新2030——“脑科学与类脑研究”重大项目。2021年正式启动,第一期为期5年,投入经费50多亿元,预计整个投入高达上百亿元,这还不考虑后续的追加投入。这个计划的核心框架是“一体两翼”,“一体”就是研究大脑认知功能的神经机制,即“认识脑”,“两翼”则是重大脑疾病的防治和类脑智能研究,即“保护脑”和“创造脑”。而“认识脑”的路径之中,一个重要任务是建立全脑多尺度神经连接图谱,特别是小鼠、猴子乃至人脑的高精度神经连接图谱。骆清铭团队的MOST系列技术,后来成为这些脑图谱工作的关键支撑。

过去几年来,国内大量增长的大脑高清成像需求与中国“脑计划”的实施有关。中国“脑计划”全称为科技创新2030——“脑科学与类脑研究”重大项目。2021年正式启动,第一期为期5年,投入经费50多亿元,预计整个投入高达上百亿元,这还不考虑后续的追加投入。这个计划的核心框架是“一体两翼”,“一体”就是研究大脑认知功能的神经机制,即“认识脑”,“两翼”则是重大脑疾病的防治和类脑智能研究,即“保护脑”和“创造脑”。而“认识脑”的路径之中,一个重要任务是建立全脑多尺度神经连接图谱,特别是小鼠、猴子乃至人脑的高精度神经连接图谱。骆清铭团队的MOST系列技术,后来成为这些脑图谱工作的关键支撑。

这些脑图谱工作到底有什么作用?骆清铭是这样解释的:“这件事情就好比你要研究交通,首先你要知道公路在哪儿、铁路在哪儿。有了这个,你就知道要从武汉去北京,你可以走哪几条路,会经过什么城市。我们就像在天上做遥感一样,能把这些路线图都给你找出来,甚至可以精确到华科门口是条什么路,要到清华大学可以怎么走。而且我们是在大脑这样一个三维空间里去定位。不仅能把路找出来,我们现在还能把经过的这些地方是什么区域精确划分出来。比如华科门口这条路是属于洪山区下面的关山街道,你走到河南信阳会经过一个什么村子。”他们团队今年7月在《自然》杂志上发表的小鼠全脑三维高清脑图谱,就可以看到大脑里单个的细胞,还可以看到细胞在小鼠脑中的空间位置。他们还将小鼠大脑原来的200多个脑区进一步细分到了916个脑区。目前,这份“地图”已经开源给全球所有的研究者,可以帮助小鼠研究建立在一个更清晰的结构上。骆清铭说,第一天开放后,他们技术团队在后台看到有来自国内外的3000多个IP登录。

从做小鼠脑成像的房间出来,江涛带我去了隔壁另一个房间,那里有最新的技术和设备,所以不能拍照。一走进去,看到的机器和刚才看到的外观上似乎区别不大,但仔细一看,中间正在切片的大脑标本大了很多。这些是猕猴脑,体积是小鼠脑的200多倍。江涛给了更准确的尺寸:5cm×5cm×7~8cm。标本也从琥珀色变成了蜡白色,因为猕猴脑太大,不能再用树脂填充,否则太硬,既废刀片,效率也很低。所以,从包埋到切削、成像,整个方法都得重新研发。一个小鼠脑切片成像快的话三天,最慢七八天,但做一个猕猴脑要两个月,所以他们又遇到了标本在溶液里长时间浸泡的问题。江涛说,这套系统之前的连续性和稳定性都不太好。作为实验动物,猕猴又非常珍贵,使用的伦理审批也很严格,切废一个标本,损失很大。他们做技术研发的时候要测试系统,都是用猪脑这样的大脑来代替。直到这两年,整个技术才渐渐成熟。2024年,骆清铭团队和中国科学院神经科学研究所(下文简称“神经所”,即中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心)等团队合作在《细胞》杂志发表了一篇文章,是全世界第一个做完了猕猴大脑前额叶神经元(一共2000多个神经元)的全脑投射图谱。

2010年,骆清铭团队第一篇《科学》杂志的文章发表后,引起了神经科学界的重视,其中一个人就是神经所所长蒲慕明。蒲慕明1948年出生于南京,成长于中国台湾,在美国开始学术生涯。他是做分子细胞生物学研究出身,后来转向神经元和突触可塑性研究,回国创办神经所后,他的兴趣渐渐转向神经网络结构的研究。2009年,他在神经所主导建设了非人灵长类研究平台,希望能在猕猴身上研究大脑的高级认知功能。他看到了MOST技术的潜力,和骆清铭有了来往。后来两人决定一起来推动脑图谱的研究。随后几年,神经所发动的脑图谱项目得到了中国科学院、上海市政府等方面的支持,大量资金投入进来,进程开始加速。 从苏州回上海后,我去了复旦大学枫林校区,在那里见到了中国科学院院士、复旦大学脑科学研究院学术委员会主任杨雄里。他也是国内老一辈的神经科学家,曾“上书”国家领导人建议推动中国“脑计划”,后来参与了“脑计划”早期的推动和筹备工作。1941年,杨雄里出生在上海,20世纪60年代进入神经科学领域,六七十年代受到冲击,学术中断。改革开放后,他去日本进修,回国后到了中国科学院上海生理研究所,主要研究视觉的神经机制。2001年,杨雄里到复旦大学创办神经生物学研究所并任所长。

从苏州回上海后,我去了复旦大学枫林校区,在那里见到了中国科学院院士、复旦大学脑科学研究院学术委员会主任杨雄里。他也是国内老一辈的神经科学家,曾“上书”国家领导人建议推动中国“脑计划”,后来参与了“脑计划”早期的推动和筹备工作。1941年,杨雄里出生在上海,20世纪60年代进入神经科学领域,六七十年代受到冲击,学术中断。改革开放后,他去日本进修,回国后到了中国科学院上海生理研究所,主要研究视觉的神经机制。2001年,杨雄里到复旦大学创办神经生物学研究所并任所长。

杨雄里完整地亲历了中国神经科学的发展过程。在20世纪八九十年代,神经科学在国内还是一个非常弱势的学科,每次开学术会议都只有一小撮人,或者在生理学会的分会场。1995年,中国神经科学学会在上海岳阳路320号成立。杨雄里说,那时候国家的几个大型科研计划,比如“八五”攀登项目、“863”“973”计划,已经对神经科学进行有针对性的投入,虽然钱不算很多,但还是推动了这个领域的发展。2000年以后,一批在改革开放后出去留学,接受了国外实验室学术训练的青年学者回国。现在活跃于脑科学领域的专家,很多都是这个时期回来的。一个标志就是,神经科学学会开大会的时候,人每年都在增加,很多发言变成了英文的,有些国际知名的神经科学家也开始到中国参加论坛,国内实验室在国际刊物上发表的论文数量开始快速增加。但大家都觉得跟国外的差距还是非常大,神经科学迫切需要注入更强的推动力。 2021年启动的中国“脑计划”其实是一个姗姗来迟的计划,最早的讨论在2013年后就开始了。也正是这一年,“脑计划”开始有了大国竞赛的意味。2013年4月2日,时任美国总统奥巴马在白宫宣布了美国“脑计划”(BRAIN Initiative),第一期10年投入的总经费规模超过50亿美元。这还不算美国国立卫生研究院(NIH)、美国国防部高级研究计划局(DARPA)等部门日常对脑科学相关研究项目投入的大规模资金支持。在美国之后,欧盟也正式宣布欧洲版本的“人脑计划”(Human Brain Project,HBP),作为欧盟“未来和新兴技术旗舰项目”之一,为期10年,经费投入10亿欧元。随后是日本、韩国、加拿大、以色列等国,相继推出自己的“脑计划”。除了这些国家计划,还有很多资金雄厚的企业、投资家也加入其中,他们给科研项目提供捐赠资金,有的也着手创立了自己的脑科学研究机构。在国外最有名的是美国艾伦脑科学研究所,由微软的联合创始人保罗·艾伦创办,在国内,曾经的中国首富、盛大集团的创始人陈天桥也成立了天桥脑科学研究院。

2021年启动的中国“脑计划”其实是一个姗姗来迟的计划,最早的讨论在2013年后就开始了。也正是这一年,“脑计划”开始有了大国竞赛的意味。2013年4月2日,时任美国总统奥巴马在白宫宣布了美国“脑计划”(BRAIN Initiative),第一期10年投入的总经费规模超过50亿美元。这还不算美国国立卫生研究院(NIH)、美国国防部高级研究计划局(DARPA)等部门日常对脑科学相关研究项目投入的大规模资金支持。在美国之后,欧盟也正式宣布欧洲版本的“人脑计划”(Human Brain Project,HBP),作为欧盟“未来和新兴技术旗舰项目”之一,为期10年,经费投入10亿欧元。随后是日本、韩国、加拿大、以色列等国,相继推出自己的“脑计划”。除了这些国家计划,还有很多资金雄厚的企业、投资家也加入其中,他们给科研项目提供捐赠资金,有的也着手创立了自己的脑科学研究机构。在国外最有名的是美国艾伦脑科学研究所,由微软的联合创始人保罗·艾伦创办,在国内,曾经的中国首富、盛大集团的创始人陈天桥也成立了天桥脑科学研究院。

这些不同版本、不同规划的“脑计划”,服务的都是一个终极目标——认识人类大脑。为了让公众理解脑科学的重要性,科学家们常常会把大脑与宇宙相媲美。就其复杂程度来说,大脑确实堪比宏观宇宙。人们估计,人脑有860亿个神经元,100万亿个神经突触。但在物理学世界,万有引力定律和相对论可以帮人类准确地计算天体的运行规律,预测光年之外黑洞的生死,发现时空的弯曲。而我们对“大脑宇宙”的了解还很少,非要给个比例的话,可能不到10%。神经科学家们找不到一个统一理论来解释我们在日常世界中最熟悉的那些事件,比如我们为什么要睡觉,梦境是怎么回事,幻觉和记忆是什么,还有我们的语言、喜怒哀乐,我们的意识,都是如何产生的。所以,一些人把脑科学称作人类科学探索的“终极疆域”。

过去几十年来,人类在技术领域的发展速度超乎想象,我们对自身可实现的能力也不断刷新认知。这些集中推出的、体现国家意志的“脑计划”就更像某种宣言:好了,是时候了,我们一起看看“终极疆域”这个问题怎么解决吧。