我们如何认识大脑(Ⅱ):人类走进大脑之路

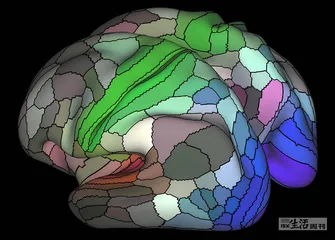

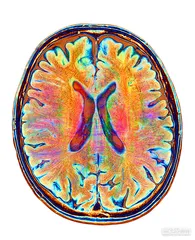

作者:张从志 在人类漫长的历史中,大脑作为一个生物器官的重要性直到很晚近才被承认——在很多古代文明中,心都比脑优先。但由于宗教、文化、习俗等各种限制,对人脑的研究一直是个禁区。现代科学是从欧洲中世纪教会的压制中萌芽的,对脑的研究,最早也是一些勇敢的医生和解剖学家偷偷进行的,他们用各种办法获取大脑的标本,通过对这些标本进行解剖,科学家们对大脑的结构有了最初的了解。人们逐渐知道了大脑可以被分为小脑、脑干、端脑等结构,后来又发现,人脑和其他大脑最不同的地方就是有一个叫作“新皮层”的灰质结构,上面布满了沟壑、褶皱,这些沟壑也获得了命名。根据形态,皮层也被划分为额叶、顶叶、枕叶和颞叶等区域。

在人类漫长的历史中,大脑作为一个生物器官的重要性直到很晚近才被承认——在很多古代文明中,心都比脑优先。但由于宗教、文化、习俗等各种限制,对人脑的研究一直是个禁区。现代科学是从欧洲中世纪教会的压制中萌芽的,对脑的研究,最早也是一些勇敢的医生和解剖学家偷偷进行的,他们用各种办法获取大脑的标本,通过对这些标本进行解剖,科学家们对大脑的结构有了最初的了解。人们逐渐知道了大脑可以被分为小脑、脑干、端脑等结构,后来又发现,人脑和其他大脑最不同的地方就是有一个叫作“新皮层”的灰质结构,上面布满了沟壑、褶皱,这些沟壑也获得了命名。根据形态,皮层也被划分为额叶、顶叶、枕叶和颞叶等区域。在这个进程中,一些影响至今的成果开始出现,比如语言功能的关键脑区——布洛卡区和韦尼克区的发现。1861年,法国医生布洛卡在一家精神疾病医院接待了一名51岁的患者,这名患者在医院已经住了20多年,不会说话,只能发出“tan”这个音,被大家取了个绰号叫“Tan”,但他可以用手势跟人交流,似乎能理解别人的语言。不久之后,病人就去世了。布洛卡解剖了他的大脑,发现他的左额叶上有一个大洞。他认为,正是这个受损的区域影响了“Tan”的语言功能,后来,人们就把这个区域称为“布洛卡区”。

十来年后,德国的神经科学家韦尼克也遇到了一些患有语言功能障碍的病人,但这些人的情况和“Tan”不同,他们可以流利地发出各种单词,但对这些单词是什么意思却不理解。韦尼克搜集了一批这样的病例,结合他们的解剖资料,发现这些病人大脑左半球的颞叶一个区域都有病变或损伤的证据。这个区域后来被命名为韦尼克区。布洛卡和韦尼克的发现说明语音和语言理解是双重分离的。布洛卡区受损伤,会导致无法说话,但仍然能够正常地理解语言;韦尼克区受损伤,会导致无法理解语言,但还能说出话来。这个认识如今在失语症的临床治疗中依然是黄金规则。

不过,这些发现仍然建立在比较粗糙的解剖经验上。接下来,科学家们将一步步深入大脑,最终找到神经网络的基本单元。

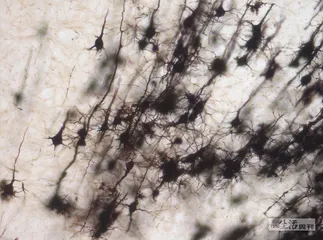

如果你还记得江涛开头在手里捧的那堆大脑标本,再留意一下的话,外面的封装袋上还贴着标签,有的写着“Golgi”的字样,这种标本里面的大脑就是黑不溜秋的颜色。“Golgi”表示这个大脑经过了高尔基染色法的处理——这种染色方法,100多年前就在实验室使用了。它的发明,也标志着现代神经科学的起点。 1873年,意大利的外科医生兼解剖学家卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)在实验室里发生了一场小事故,他不小心把一些硝酸银撒到了之前用重铬酸钾硬化过的一份神经组织切片上,在化学作用下,这份切片变得漆黑一团。但高尔基没有立马扔掉它,而是拿到显微镜下去观察起来。神奇的事情就这样发生了。他发现里面只有很小一部分神经细胞被染上了颜色,正因为这样,这些被染色的细胞在显微镜下细节清晰可见。一个困扰了解剖学家很多年的问题就这样被意外解决了。

1873年,意大利的外科医生兼解剖学家卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)在实验室里发生了一场小事故,他不小心把一些硝酸银撒到了之前用重铬酸钾硬化过的一份神经组织切片上,在化学作用下,这份切片变得漆黑一团。但高尔基没有立马扔掉它,而是拿到显微镜下去观察起来。神奇的事情就这样发生了。他发现里面只有很小一部分神经细胞被染上了颜色,正因为这样,这些被染色的细胞在显微镜下细节清晰可见。一个困扰了解剖学家很多年的问题就这样被意外解决了。

那时候,列文虎克(Leeuwenhoek)及其前辈等人创造的显微镜已经有近300年的历史,在显微镜的帮助下,细胞被发现,生物学建立了自己的大厦根基。科学家们确信,大脑也是由各种各样的神经细胞组成的,但把大脑组织切片放到显微镜下去看,大家发现里面各种东西混作一团,很难辨认出各自的结构。

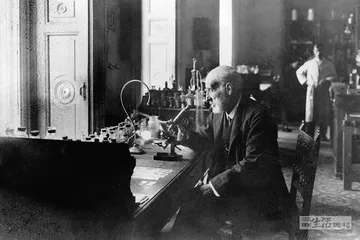

高尔基一开始也不明白为什么撒上硝酸银,只有很小一部分神经细胞被染色,且可以被清晰地观察到。但他接下来几年用这套方法,又仔细研究了各种动物的大脑。那些呈现在显微镜下的复杂结构令高尔基激动不已。他看到的神经细胞,除了有个圆圆的胞体,还有一根主干(轴突),另一端则是树枝一样的结构(树突),这些枝条会不断分支,延伸,和其他细胞交织到一起。他的方法后来被命名为高尔基染色法。几年之后,在解剖学界就流行起来。但一个人的出现,“抢走”了高尔基本可以独占的果实。 1888年,比高尔基年轻9岁的西班牙解剖学家圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal),从一位同事那里亲眼看到了用高尔基染色法处理过的神经细胞。他为之惊叹的同时,开始着手改造这项技术。卡哈尔是个动手能力很强的人,他试着延长神经细胞在溶液里浸泡的时间,改进切片的方法,还想到了选用发育仍不成熟的动物幼体的大脑作为观测标本。总之,用这些办法,他得到了更加丰富、更加可靠的大脑结构图像。卡哈尔不断重复实验,加上他的画家天赋,绘制了大量的神经结构图片。这些保存至今的图片极具视觉美感,被印刷到了各种有关神经科学的书籍上。

1888年,比高尔基年轻9岁的西班牙解剖学家圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal),从一位同事那里亲眼看到了用高尔基染色法处理过的神经细胞。他为之惊叹的同时,开始着手改造这项技术。卡哈尔是个动手能力很强的人,他试着延长神经细胞在溶液里浸泡的时间,改进切片的方法,还想到了选用发育仍不成熟的动物幼体的大脑作为观测标本。总之,用这些办法,他得到了更加丰富、更加可靠的大脑结构图像。卡哈尔不断重复实验,加上他的画家天赋,绘制了大量的神经结构图片。这些保存至今的图片极具视觉美感,被印刷到了各种有关神经科学的书籍上。

当然,卡哈尔能被称作“现代神经科学之父”,主要还是因为他系统地提出了“神经元学说”。基于大量的实验和观察,他断定,神经系统由一个个独立的细胞(即神经元)组成,信号在不同的神经元之间以单向的方式传递,从一个神经元的树突到下一个神经元的轴突,而且,这种活动不是连续的。于是,神经科学也找到了自己的“基本粒子”——神经元。 2023年7月4日,在西班牙国家自然科学博物馆展出的神经元形态图,出自卡哈尔之手

2023年7月4日,在西班牙国家自然科学博物馆展出的神经元形态图,出自卡哈尔之手

高尔基在神经元上的看法与卡哈尔则截然相反,他否认神经元是互相独立的结构,而是融合到一起的,整个神经系统像一张大网一样,信号在这张网上传递。1906年,高尔基和卡哈尔同时被授予诺贝尔生理学或医学奖。他们在斯德哥尔摩首次见面,发表获奖感言时,两个人在神经元的观点上依然针锋相对。后来有大量的实验和观测证明了卡哈尔的正确性。然而,随着神经科学家对神经网络结构的理解进一步加深,高尔基的观点某种意义上也获得了“平反”。两个人似乎都没错——大脑当中总是有例外存在。

神经元被发现后,科学家们把目光聚焦到了两个神经元之间的那道间隙或者窄缝上,不过囿于当时的显微技术的分辨率,这个间隙无法被直接观察到。但是,人们已经确信,神经信号从一个神经元传递到另一个神经元,不是随意传递的,中间肯定有一个连接点或者一个“阀门”。英国生理学家查尔斯·谢灵顿(Charles Sherrington)把这个“阀门”命名为“synapsis”(后来写作synapse)。这个单词来源于希腊语“synaptein”,意思是“连接”或“结合”。这个名字一直沿用至今,即使对神经科学不太了解的人也知道它的中文翻译:突触。

即使还没有直接看到,大部分人都相信神经元上面一定存在很多这样的突触。后来,有研究者发现了一种叫作乙酰胆碱的化学物质,可以在动物(比如小青蛙)的神经系统中发挥传递信号的作用。这种物质就是神经递质,通过它,神经电信号可以在突触位置完成传导。直到20世纪50年代,电子显微镜技术成熟,分辨率到了纳米级别,科学家们才首次清晰无误地看到了突触的具体结构和形态,也彻底确认了卡哈尔关于神经元是互相独立的这一结论。后来随着分子生物学的发展,科学家们搞清楚了神经突触上的离子通道、囊泡、受体等各种更细微的结构和机制。

但我们对大脑的认识越深,留下的疑惑也越多。 突触的发现催生了一系列新的研究。1949年,加拿大心理学家唐纳德·赫布(Donald Hebb)在他的著作《行为的组织》中提出了著名的赫布法则:如果一个神经元A反复地参与到激活神经元B的过程中,那么A到B的突触连接就会增强。用生活化的语言来解释,就像两个朋友,如果经常联系,经常走动,他们的关系就会加强。这里隐含的一层意思是,神经连接是可以随着外界刺激的变化而变化的,所以这个理论也被称作突触可塑性理论。

突触的发现催生了一系列新的研究。1949年,加拿大心理学家唐纳德·赫布(Donald Hebb)在他的著作《行为的组织》中提出了著名的赫布法则:如果一个神经元A反复地参与到激活神经元B的过程中,那么A到B的突触连接就会增强。用生活化的语言来解释,就像两个朋友,如果经常联系,经常走动,他们的关系就会加强。这里隐含的一层意思是,神经连接是可以随着外界刺激的变化而变化的,所以这个理论也被称作突触可塑性理论。

这是神经科学领域的一个里程碑,既影响了人们对学习、记忆等机制的研究,还对人工智能中“连接主义”的诞生带来了推动。这对应的就是计算机科学家们常说的,在人工神经网络中,“连接权重”是可调整的。不少人认为,如果神经科学领域有什么核心框架的话,赫布法则可以算是第一定律,而剩下的定律大多数是描述性的。

随后,神经科学家们兵分三路,一路在宏观层面,继续对不同脑区和功能、行为之间的关系进行研究;一路在微观层面,深入到神经元内部,发现了更多的神经递质、神经调质,以及它们发挥作用的机制,还发现了化学突触之外存在电突触。还有一路则在宏观与微观之间取道,被称为介观研究,关注的是神经环路和神经元集群的结构和功能。

2005年,美国印第安纳大学教授奥拉夫·斯波恩斯(Olaf Sporns)与同事在论文中首次引入“连接组”(Connectome)概念,强调大脑并非离散解剖单元的集合,而是由微观(神经元)、介观(神经元集群)和宏观(脑区)尺度的相互连接构成的统一网络。他们认为,要理解大脑必须绘制出所有神经元及其突触连接的全图。

“连接组”这个想法受到了人类基因组的启发。1990年10月,美国国立卫生研究院和能源部联合启动人类基因组计划,打算在15年内耗资30亿美元,完成人类30亿碱基对的测序。这是一个国际性的联合项目,最初参加的核心团队来自美、英、日、法、德,中国是第六个加入的国家。这个计划提前五年就完成了,其意义堪比人类登月计划。在这个过程中产生的一系列基因技术,大大推动了对人类疾病的研究,特别是生物医药和生物技术领域的发展。它同时也做出了一个很好的全球科学合作示范,证明不同国家的科学团队是可以联合起来攻克一个大问题的。

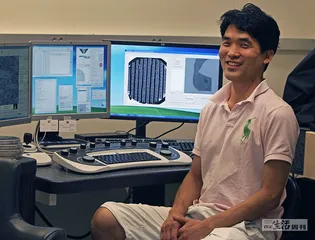

而把“连接组”这个概念带入公众视野的人是韩裔美国神经科学家、普林斯顿大学神经科学研究所与计算机科学系教授承现峻(Sebastian Seung)。2010年,他到TED上做了一场演讲,题目为“你是你的连接组”。后来,他还写了一本名为《连接组》的畅销书,书中强调的核心观点就是“基因组让你成为人,连接组让你成为你”。他说:“一个人的任何改变,比如提高素质,少喝点酒,或者挽救一段婚姻,其实都是对连接组的改变。” 承现峻一下子成为明星科学家,他借势发起了一个网络科学项目“EyeWire”。这是一个众包模式的在线游戏平台,全世界的网友都可以自由登录,即使你没什么神经科学的知识,也可以去给显微图像里的视网膜神经元做标记,从而帮助科学家绘制它的连接组。这个项目听起来十分炫酷,据说全球有几十万人参与其中,给深奥的学术和公众参与之间架起了一道桥梁。

承现峻一下子成为明星科学家,他借势发起了一个网络科学项目“EyeWire”。这是一个众包模式的在线游戏平台,全世界的网友都可以自由登录,即使你没什么神经科学的知识,也可以去给显微图像里的视网膜神经元做标记,从而帮助科学家绘制它的连接组。这个项目听起来十分炫酷,据说全球有几十万人参与其中,给深奥的学术和公众参与之间架起了一道桥梁。

承现峻用这种互联网的方式让公众参与到一个连接组项目中来,除了他的计算机科学背景使然,还有一个不得不提的原因,就是大家都认为,绘制一个大脑的连接组工作量实在太大了,凭几个实验室几乎是个不可能完成的任务。

其实要追溯的话,最早的连接组研究是在1986年完成的。当时英国的一帮科学家绘制出了秀丽隐杆线虫(下文简称“秀丽线虫”)的神经元完整图谱。这种线虫是一种极其简单的动物,身体透明,寿命只有两三周,身长1毫米,肉眼都看不清楚。严格来说,秀丽线虫没有我们想象的那种大脑,但它确实有神经元,一共302个。这个团队的领衔科学家是出生在南非的悉尼·布伦纳(Sydney Brenner),为了把这302个神经元的完整连接图谱找出来,他们从1974年开始,一直干到了1986年,花了12年时间,一共找到了7000个突触连接。

这个过程实在需要毅力支撑。布伦纳的团队首先要将秀丽线虫切成约5000片超薄切片,每片的厚度仅50纳米,然后通过电子显微镜成像。切片,然后成像,这个流程和骆清铭团队后来研发的MOST技术是不是挺像的?但接下来的事情最让他们抓狂。布伦纳他们要在电镜成像图片中去追踪神经元,看它延伸到了哪里,和哪些其他神经元分别产生了连接。在20世纪七八十年代,这是个纯手工活,使用的办法就是在每张图片上去标记一大串字母和数字,然后一张一张地去对,直到把神经元还原出来。

虽然艰辛,但回报也不错。1986年,布伦纳团队完成的秀丽线虫神经连接组图谱,成为有史以来人类获得的第一个动物连接组图谱,这个纪录一直保持到了最近几年。布伦纳和同事也因这项工作拿了诺奖。在后面,我们还会提到这只毫不起眼的小虫子。但现在,布伦纳团队让人钦佩的工作方式更多是给大家提了个醒,连接组是个好主意,但完成它可不是。秀丽线虫只有302个神经元,果蝇是14万个,小鼠是7000万个,猕猴超过60亿个,人脑是860亿个左右甚至更多。考虑到神经元与神经元之间错综复杂的连接,这项工作的挑战比这些数字体现的还要难上千倍百倍。

在美国2013年宣布“脑计划”之前,2009年,美国国立卫生研究院还启动过一个“人类连接组计划”(Human Connectome Project,HCP)。不过,这个计划做的“连接组”是宏观层面的连接组,用的主要是功能磁共振(fMRI)这样的技术,主要目的还是服务于临床脑疾病研究。2016年,HCP发布首个宏观尺度人脑连接图谱,将每侧大脑皮层划分为180个亚区,2018年进一步扩展至379个脑区。 微观层面的突触级连接,目前只能在很小的样本上去尝试,要做高等动物的全脑突触连接,用现在的技术手段还非常难实现。所以,连接组的拥护者把注意力都放到介观层面的连接组上。在过去十几年,这已经是全球脑科学领域的一大热点。蒲慕明领导的中国科学院神经所团队是国内介观脑图谱研究方面的主力军,他们的目标是要完成小鼠和猕猴的大脑介观连接图谱。过去十多年,在科技部、中国科学院、地方政府等部门支持下,大量的资金、人力、物力投入其中。而在蒲慕明看来,真正给他们做这件事情带来信心的,是国内过去多年在技术和工程方面积攒下的优势。技术进步带来的数据洪流

微观层面的突触级连接,目前只能在很小的样本上去尝试,要做高等动物的全脑突触连接,用现在的技术手段还非常难实现。所以,连接组的拥护者把注意力都放到介观层面的连接组上。在过去十几年,这已经是全球脑科学领域的一大热点。蒲慕明领导的中国科学院神经所团队是国内介观脑图谱研究方面的主力军,他们的目标是要完成小鼠和猕猴的大脑介观连接图谱。过去十多年,在科技部、中国科学院、地方政府等部门支持下,大量的资金、人力、物力投入其中。而在蒲慕明看来,真正给他们做这件事情带来信心的,是国内过去多年在技术和工程方面积攒下的优势。技术进步带来的数据洪流

到了海南的骆清铭如今有点怀念当初在实验室做研究的日子。他早期的研究方向是光学和电子学,后来去美国宾夕法尼亚大学医学院做博士后,与导师合作发明了近红外脑功能成像仪,是用近红外波段光谱成像检测人脑的功能活动,当时还拿到了国际专利。1997年,他回国后继续在华科任教。这时候,他已经对生命科学有了浓厚的兴趣。但如果继续沿着已有的研究方向,他发现自己可能没办法保持优势。当时北京、上海等地的高校有资源和人员上的优势,“我们在武汉没什么钱,就想着换一个思路,去做一件我做出来别人跟不上的事情”。

后来,他决定要做大脑神经网络结构的成像,这是一个大家都知道极其重要,但当时很少有人敢涉足的领域。2000年,骆清铭已经是华科生命科学与技术学院的副院长,到美国耶鲁大学访问的时候,他去拜访神经科学家戈登·谢泼德(Gordon M. Shepherd)。骆清铭问他,自己想做这件事情,你觉得有没有意义。谢泼德说,非常有意义。骆清铭说,那你们有钱有人,怎么不做?谢泼德说,他们在美国当然也可以做,但这件事情太难了,可能他还没做完就被学校开除了。

骆清铭当然不用担心丢饭碗这个问题。作为教授,国内大学轻易不会开除他,他可以慢慢做。没想到的是,做了10年。他形容这件事情的难度,就好比在一张中国地图里面,你既要看到全国的范围,还要能够看到里面的每栋房子。

骆清铭介绍,当时要观测大脑的结构,有三种主要的手段。一个是核磁共振,可以看到整个大脑的结构,但分辨率很低,如同雾里看花;还有一个是电子显微镜(电镜),分辨率可以到纳米级别,但能看的范围很小,而且工作量极大。有人测算过,要完成1立方毫米大脑组织的电镜成像,需要1万个人花了1年时间才能做完。在纳米级别去做全脑结构图谱,他认为意义也有限,“就像你要研究交通状况,电镜相当于你挖出一段路,看看它到底是水泥做的还是柏油做的”。第三条路就和骆清铭的专业有关了——光学显微成像,但传统的光学成像虽然也可以看到神经元的层面,但看不见深处,因为光一进去就会发生散射,看不清楚了,还是等于盲人摸象。

学物理出身的骆清铭知道,前两种技术如果能被突破,都是诺奖级别的成果。“要让核磁共振技术能看到每个神经元,或者用电镜一下看到整个大脑,我看我够呛。”那就只剩第三条路了。其实怎么去改进光学显微成像技术,几十年前就有了很多思路。光学显微既然看不深,那可以像切黄瓜一样把大脑切成薄片,一片一片地看,最后把这些二维的照片拼起来,就是一个三维的大脑。2000年的时候,全世界的大学里有几个实验室都在钻研这个技术,骆清铭也加入进来。

切片涉及机械切削,光学显微成像涉及光学、电子学、生物工程,还有软件工程。骆清铭说,他们能在华科把这件事情做出来,也跟学校的工科优势有关系。其实从标本的包埋、染色、制备,到图像数据的分析处理、系统软件的搭建,哪一个都可以单独拿出来做项目。但骆清铭的这个研究当时没什么人看好,只申请到了一个经费200万元的小项目。这笔钱根本不够花,当时刀片从国外进口,一把刀就要两三万元,而且很容易损坏。

骆清铭的团队当时还做了其他的科研项目,有时候就把“本来拿去打酱油的钱,拿来打了醋”。那时候科研经费管理没有后来那么严格,这么做问题虽不大,但骆清铭当时还是在被审计的时候挨了批,说他违反了财务规定。他当时年轻气盛,还跟人吵了起来。好在学校领导最后出面求情,这才过了关。2010年,他们的成果发表在《科学》杂志后,国家自然科学基金委员会的人说,用200万元换了一篇《科学》文章,真是物超所值。

2010年,骆清铭团队在《科学》杂志上发表文章后,还引起了一场学术成果优先权的纷争。美国一个教授给《科学》杂志写了一封投诉信,告骆清铭抄袭。后来,《科学》杂志组织了调查,确认骆清铭团队采用的技术方案有创新性,不构成抄袭。《科学》发表成果时评论说:“来自中国的研究团队竭尽全力地创造出了迄今为止最精细的小鼠全脑神经元三维连接图谱,虽然近期另外几家单位也做了类似的工作,但都没有达到中国研究成果的精细程度。”这个写投诉信的教授后来看到骆清铭他们公开的数据,还来信跟他们探讨,想要一些数据。

过去几年,骆清铭团队在初代MOST技术的基础上,还发展出了荧光显微光学切片断层成像方法和技术(fMOST),能实现双色成像的dfMOST,更高清的HD-fMOST。目前应用最广泛的是MOST和fMOST技术。前些年,骆清铭团队将这些专利转让给一家生物技术公司,他们生产的MOST系列设备已进入很多科研机构的采购名单。

除了MOST技术,介观脑图谱的研究还用到了基因测序领域的单细胞测序和时空组学等技术。要完全理解这些技术更加困难。我找到了华大集团旗下的华大生命科学研究院的主任科学家刘石平,他毕业于华南理工大学,本科学的是应用物理学,博士学位是遗传学。他目前在华大生命科学研究院的研究领域是基因组学大数据解析与脑科学,过去几年也深度参与了脑图谱工作。

刘石平告诉我,华大是在2017~2018年前后开始进入脑科学领域的,当时他们掌握了单细胞测序的技术。以前的基因测序都是很多个细胞一起测,比如抽一管血或者取一块组织样本拿来测,而单个细胞里的遗传物质是很少的,当时的测序仪很难捕捉到。后来有科学家提出了一种扩增技术,相当于把遗传物质的信号不断放大,这样就可以测了。有了这个技术,他们就可以测出一块组织样本里的每个细胞,它的基因表达模式是什么。“脑科学研究了那么多年,其实搞不清楚大脑里面究竟有哪些细胞,每个细胞的类型是什么,还有它的分子特征是什么。”刘石平当时做了一些调研,认为单细胞测序技术比较适合用于神经细胞的图谱工作。

2021年,华大的另一项新技术——时空组学技术得到验证。在论文发表前,蒲慕明知道了消息,春节期间特地去了一趟华大。刘石平记得,那天两边的团队聊到很晚,蒲慕明问了很多技术细节问题。第二天一早,他们继续开会,当天就决定了合作的意向和框架。

时空组学技术在单细胞测序技术基础上又往前进了一步,它能像GPS一样,精确定位和追踪生物组织中每个细胞在时间和空间上的变化。“比如我们用相机拍照,都会遇到一个问题,焦距拉长,你的视野就变窄,但我们的技术相当于把广角和长焦结合到了一起,分辨率很高,而且可以做大尺度。”时空组学技术的基本原理在20世纪80年代就被提出来了,但整个技术一直没有成熟稳定下来。一个原因是卡在测序芯片上,以前的测序芯片只能做到指甲盖大小,现在可以做到拳头大小,这样就可以用来测更大的组织样本,测序的通量也大大提高。

2018年,蒲慕明和骆清铭共同倡议发起的“全脑介观神经联接(即连接)图谱”国际大科学计划,旨在绘制小鼠、猕猴等模式动物的全脑细胞图谱以及具有单细胞分辨率和神经元类型特异性的介观神经联接图谱。今年9月,他们还将在上海成立一个“灵长类全脑介观神经联接图谱”的国际联盟,现在已经有十几个国家、上百位科学家同意作为成员加入进来。蒲慕明预计,在五年之内,小鼠全脑的介观神经连接图谱就可以完成,猕猴的可能需要15年左右。

支撑这些研究的,还有庞大的算力和能源。在苏州脑空间研究院一楼,有一个规模不小的算力中心和一个应急电源中心。江涛说,因为设备开机后就是24小时连续运行,中间不能停机,所以电力保障很重要。所以他们在旁边建了一个UPS(不间断电源)中心,里面的架子上放了一屋子的电池组。在这个房间对面,就是算力中心。目前,他们一年累计产生的数据量已经超过了20个PB(1PB等于1024TB)。江涛说,如果以后猴脑成像增加的话,算力需求还会大得多,因为做一个猴脑的成像,数据量就有100个TB以上。目前算力中心还预留了一半空间。

类似苏州脑空间研究院这样的科学设施遍布全球各地,有关大脑的数据正从中源源不断地产生。但这股数据洪流,能否冲垮大脑研究的科学屏障? 前两年的一次会议上,杨雄里和蒲慕明有一场对话。他说,连接组学无疑是很重要的,但一定要考虑到脑结构的复杂性和脑的可塑性。“大脑的功能状态是不断变化的,所以也没有一个固定不变的连接组。如果只是做连接组,把细胞的分类分成好多种,比如视网膜上的一类细胞,又可以被分成100多种,100多种再跟下面的100多种联系起来,最后的结果就是让问题变得越来越复杂。所以,结构的研究,一定要跟功能研究结合起来考虑。”

前两年的一次会议上,杨雄里和蒲慕明有一场对话。他说,连接组学无疑是很重要的,但一定要考虑到脑结构的复杂性和脑的可塑性。“大脑的功能状态是不断变化的,所以也没有一个固定不变的连接组。如果只是做连接组,把细胞的分类分成好多种,比如视网膜上的一类细胞,又可以被分成100多种,100多种再跟下面的100多种联系起来,最后的结果就是让问题变得越来越复杂。所以,结构的研究,一定要跟功能研究结合起来考虑。”

这样的讨论,在全球的神经科学家中经常发生。连接组也好,脑图谱也好,很少会有人怀疑这些工作本身的重要性,但从中获取和积累的大量数据,到底怎么转化为有用的知识,加深我们对大脑功能的理解?尽管科学家40年前就绘制出了秀丽线虫完整的连接组,但至今仍无法完全理解这只小虫子的行为机制。质疑连接组学的人常抛出的一个观点是,有了数据,不等于有了知识。或者说,有了“地图”,我们也不一定能知道哪条路堵不堵,什么时间堵,到哪里应该停下来等红绿灯。

这现在也是江涛他们遇到的问题。“比如我们现在做猴脑,技术上已经准备好了,但到底要不要大规模投入,大家也在反思。投入那么多,能得到什么?我们不能只是纯做结构,把数据摆在那里,最后还是希望这些图片能变成有用的知识。这还有很长的路要走。”苏州脑空间研究院的三楼,是他们生物平台的所在地,这里建有规模化的小动物饲养车间,也建立了专门的实验室。他们的团队也会借助这个平台开展自己的一些问题研究。

杨雄里说,神经科学研究需要跨越很多层次,这是它有别于其他科学的一个特点。“从基因、分子,到细胞、神经环路,再到更高级的心智活动,不同层面的研究性质、方法、工作原理都很不一样。更关键的是,大脑是活的,是可塑的。你在实验室做第一次实验得到的数据,第二次再去做,可能就出现了质的变化,结果的重复性就很差。比如研究学习记忆,开始的时候你给它一个刺激,它的反应逐渐增强,但是你再给一个刺激,它的反应又渐渐变弱,而且变强变弱的过程可能还是交替出现的。这样,即使你有了很多新的技术,得到了新的研究结果,也不一定有助于对问题的理解,反而可能使问题变得更加复杂。”

杨雄里认为,神经科学现在对分子、细胞和环路的了解已经相当透彻,但是这些活动最后怎么整合,形成人类的高级认知活动,即心智(Mind),目前还很难回答。他说,这个世纪脑科学的后一个阶段最重要的任务就是对心智活动的研究。

但神经科学实验室进行的很多操纵性的实验,都是建立在线虫、果蝇,或者小鼠、猕猴等动物身上的。从低等动物到人类,这中间也存在很多鸿沟。特别是涉及人的高级认知功能的研究时,比如语言、情感、决策推理、自我意识等很多能力被认为只有人类才有,在小动物身上做的实验结果并不一定能用到人的身上。

在成像领域,这也是个难题。骆清铭说,按照目前的技术方案,是没办法做人脑的介观脑图谱的,先不说工程上的问题,首先就是没办法给人脑做神经元标记。现在在小鼠和猕猴身上用的神经元标记技术通常是用遗传学的方法,把一段由病毒携带的荧光蛋白注入活体动物体内,等它们进入特定类型的神经元后,再取出大脑组织制作成标本。这种技术显然没办法用到人的身上,即使有人自愿参与,也不符合伦理要求。做不了标记,神经元都混在一起,也就很难追踪它们的连接关系。

北京脑科学与类脑研究所(下文简称“北京脑所”)所长罗敏敏说,脑科学从来不缺问题,缺的还是有用的技术和工具。他所在的北京脑所位于北京市昌平区中关村生命科学园,成立于2018年,由北京市政府与中国科学院、北大、清华等单位共建,目前建有30多个实验室,也在开展包括脑机接口在内的很多前沿技术研究。

罗敏敏是20年前从美国回来的那批神经科学家中的一个,他说,当时国内的科研水平和国际上差了很多,但这20年中,中国神经科学的发展速度远远超过其他地方,在很多领域都已经赶了上来。比如以前在临床研究方面,中国的医院主要是看病,但现在也加入了基础研究,特别是药物和技术的研发。罗敏敏前不久跟美国药监局开了一个会,听他们报告说,现在美国那边的创新药物临床研究申请,有将近一半来自中国大陆。罗敏敏主要的一个研究方向是奖赏和惩罚的神经机制,最近他们就有一款新药正在中美两国同时申报。他们找到了一种新的机制,有望用来缓解病人的抑郁和焦虑症状。

过去20年,脑科学的进展很快,但还没有出现划时代的工作。罗敏敏说,这个领域正处于一个积累数据的阶段,但无论是在技术、新的概念还是潜在的临床应用方面,离实现重大的突破已经比较接近了。

他认为,现在最缺的技术就是如何大范围、长期、准确地观察和记录神经细胞的活动。现在国内外很多团队都在朝着这个方向努力,已经看到了一些新的技术出现。这两年火起来的脑机接口技术,目前除了尝试用于临床脑疾病的治疗,还有个很大的场景也是在科研领域。上海脑虎科技有限公司是国内头部的脑机接口公司之一,其创始人陶虎曾是中国科学院上海微系统与信息技术研究所副所长。他告诉我,他们的侵入式脑机接口系统产品目前已经提供给了70多个高校和科研院所,他们还提供带脑机接口的模式动物,比如小鼠、大鼠等。在脑虎科技的实验室里,我看过给小鼠、大鼠做脑机接口植入的场景,操作的都是一群年轻人。脑机接口可以追踪活体大脑的神经元电活动规律,而且可以长期在体,结合其他的生物标记和检测技术,能帮神经科学家们做更多精巧的实验。

陶虎现在经常听到的来自神经科学家的声音是,能不能让他们把产品做得更丰富一点,比如植入电极的大小、形状、通道数量能不能调整,做有线的还是无线的,要不要、带不带光遗传学技术,等等。他感叹道,现在是他们这些搞技术和工具开发的人,跟不上神经科学家们的奇思妙想。