我们如何认识大脑(Ⅲ):AI时代的脑科学

作者:张从志 亨利·马克拉姆(Henry Markram)的名字在神经科学界如雷贯耳。1962年,他出生于南非,在以色列的魏茨曼科学研究所拿到博士学位,年轻的时候他因为突触可塑性的研究成果而进入主流神经科学家行列。20世纪90年代,他通过实验的方法,对一个相当关键的突触机制——脉冲时序依赖可塑性(STDP),做出了重要的推动。这个机制是赫布法则的进一步细化,相当于找到了突触增强和减弱的“时间窗口”。有了影响力后,马克拉姆到了瑞士洛桑联邦理工学院,在这里发起了一个叫作“蓝脑计划”(Blue Brain Project)的项目,开始尝试用超级计算机去模拟大鼠大脑。

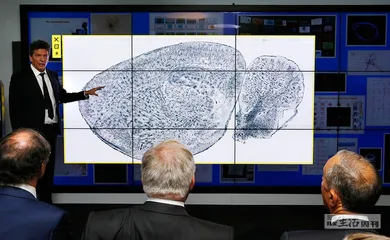

亨利·马克拉姆(Henry Markram)的名字在神经科学界如雷贯耳。1962年,他出生于南非,在以色列的魏茨曼科学研究所拿到博士学位,年轻的时候他因为突触可塑性的研究成果而进入主流神经科学家行列。20世纪90年代,他通过实验的方法,对一个相当关键的突触机制——脉冲时序依赖可塑性(STDP),做出了重要的推动。这个机制是赫布法则的进一步细化,相当于找到了突触增强和减弱的“时间窗口”。有了影响力后,马克拉姆到了瑞士洛桑联邦理工学院,在这里发起了一个叫作“蓝脑计划”(Blue Brain Project)的项目,开始尝试用超级计算机去模拟大鼠大脑。2009年,和后来的承现峻一样,马克拉姆也是跑到TED上发表了一个演讲。他说大脑可以用计算机来建模,而且他相信10年左右,我们就可以完成对人脑的模拟。那时候,我们不仅有可能攻克阿尔茨海默病、精神分裂症这些脑疾病,还可以理解记忆和意识的机制。这让他更加“出圈”。2013年,马克拉姆成功说服欧盟启动“人脑计划”,这个计划的核心目标,就是要用10年完成对人脑的模拟。但一两年后,欧洲就有上百位科学家联名发表公开信,指责马克拉姆领导的“人脑计划”管理混乱,方案规划缺乏科学性。欧盟在外界压力下剥夺了他的管理权,“人脑计划”的方案也做出调整,不再以模拟人脑为目标。但马克拉姆倒是没有完全放弃他的宏大理想,回到瑞士后,他主导的“蓝脑计划”项目仍在继续,只不过规模比“人脑计划”小了很多。

在中国,也有不同的团队在用计算机来模拟生命。2024年,《自然》杂志的子刊《自然·计算科学》杂志刊登了一篇文章,讲的是一只小虫子的故事。这种小虫子就是前面提到的秀丽线虫,准确地说,是它在计算机上的虚拟仿真体,工程师们给它取名叫“天宝”。他们说,“天宝”是全球第一个高精度的数字生命。当他们在系统里给它释放一个食物信号,它就会朝着“食物”蠕动过去,而这个过程中,秀丽线虫的神经系统是如何传递信号的在计算机上就可以看到。 过去几十年,神经科学家们在这只小虫子身上倾注了很多心血。他们不仅获得了它的完整连接组,还创立了各种研究联盟,其中一个叫作“Open Worm”的组织工作最积极,手里已积累了非常丰富的数据,包括电生理的、神经连接的、神经网络结构的,还有运动模块等各个维度的数据。这些数据分散在不同项目中,还开放给了全世界的研究者。

过去几十年,神经科学家们在这只小虫子身上倾注了很多心血。他们不仅获得了它的完整连接组,还创立了各种研究联盟,其中一个叫作“Open Worm”的组织工作最积极,手里已积累了非常丰富的数据,包括电生理的、神经连接的、神经网络结构的,还有运动模块等各个维度的数据。这些数据分散在不同项目中,还开放给了全世界的研究者。

研究者只对“天宝”的5个神经元和96块肌肉进行了建模,但和环境信息形成闭环,验证了这条路的可行性。这项工作对生命模拟来说只是起步,理论上,秀丽线虫的302个神经元都可以单独建模,还有它的新陈代谢系统、排泄系统也都还没整合进来。

对各种各样的数字模拟大脑,神经科学界的反响不一。很多人从根本上质疑的一点是,大脑不是数字化的,用计算机来模拟不可能真正有效。蒲慕明就不太相信这些“数字大脑”目前能发挥多大的作用。“用一个数字孪生大脑来帮助我们理解人脑,这个理想是很好的,但要做起来很难。真正的模拟,你是要保证输入和输出是真实对应的。比如你给机器输入一个指令,它输出的东西要能和我们人一样,能够反映我们的决策过程,这才是真实模拟。这样你才可以拿掉里面的一些模块,或者改变一些连接,从而在计算机上去研究各种疾病的机理。但现在我们对大脑都没有一个基本的理解,就很难用计算机去模拟。现在大家的做法还是把大脑当一个‘黑箱’来模拟,问题是你现在又没有足够的样本数据。”

“有的时候我觉得很茫然,这么研究下去,我们什么时候能真正弄清楚神经系统的工作机制。比如我们为什么说哺乳动物的中枢神经系统在损伤以后就不能修复了?我们有没有可能采取一定的方案,使这个结构复原?尽管现在不断有新的技术出现,对某些问题也能够提供更明确的回答,但是总体上,解决这个问题还是像古人说的逆天而行,难度实在是相当大。”杨雄里平静地说道。在复旦大学上海医学院的科研楼里,他瘦弱的身体像陷在一把办公椅里,但思维依然敏捷。

人脑的终极之谜——意识

杨雄里说,脑科学和其他科学不一样的地方,就是哲学上的所谓“自我指涉”困境。“它是用我们自己的大脑来认识大脑本身。”这必然会给脑科学带来一些限制,这种限制最集中的体现就是在意识问题的研究上。

意识,到底是什么?这个问题实在太复杂了,又具有很强的诱惑力。在我这次访谈的人里,有神经科学家、生物工程专家、外科医生、计算机工程师等不同身份的人,但几乎所有关于大脑的谈话最后都会准确无误地落在意识这个问题上。

意识到底是物质的,还是精神的?意识怎么界定?意识和哪些脑区有关?一个“植物人”有没有意识?一台机器,或者一只虫子能否产生意识?很多神经科学家在功成名就后,都会坐下来写一本关于意识问题的书。这些书的封面上号称会揭露人类意识之谜,等你打开后,作者们都会谦逊地承认——我们对意识知道得实在太少。

其实在很长一段时间里,意识都属于哲学、心理学思考的对象,神经科学家遇到这个问题都会绕开走。因为它似乎属于一个主观的领域,而纯科学的方法是建立在客观基础上的。用客观研究主观,不可避免地存在各种争议。

将意识问题一把推进神经科学领域的,是英国生物学家、DNA双螺旋结构的发现者之一弗朗西斯·克里克,在拿到诺贝尔生理学或医学奖后,克里克在学术生涯的后段转型成为一个神经科学家。他的主要兴趣就是研究意识。为了把意识变成一个可以用现代科学的范式来研究的问题——他和自己的搭档克里斯托夫·科赫(Christof Koch)把关注范围缩小到围绕视觉有关的意识问题上。“因为人类很大程度上依赖于视觉。而且,视觉意识具有特别生动和丰富的信息。此外,它的输入高度结构化,也易于控制。”克里克在《惊人的假说》一书中如此写道。围绕视觉的机制,从20世纪70年代开始,他们设计了很多精妙的实验。根据这些实验和他们的思考,克里克提出了“惊人的假说”:“‘你’,你的喜悦、悲伤、记忆和抱负,你的本体感觉和自由意志,实际上都只不过是一大群神经细胞及其相关分子的集体行为。”意识也同样如此,它可以用神经活动来解释,而非某种形式的“灵魂”。这当然遭到了很多哲学家的反对。

但在克里克的影响下,有更多的神经科学家开始正视对意识问题的研究,各种关于意识的见解和理论被提出。其中接受度较高的一种理论叫全脑神经元工作空间理论。这个理论认为大脑里面存在一种“广播”机制,而意识就产生于我们接收的信息被“广播”到大脑各种模块的过程。但这个理论的解释力也并不让人满意。

杨雄里也是做视觉研究出身,他告诉我,现在我们在宏观、微观,包括介观的层面掌握了很多关于视觉神经机制的信息。在历史上,科学家甚至测出了“祖母细胞”这样的神经元,这种神经元只在识别某个特定的人(比如你祖母)时才被激活。但后来,这套理论被慢慢抛弃,除了实验方法不严谨外,还有个问题是无法回避的——如果“祖母细胞”识别出了祖母,它意识到了这件事情吗,它在你的大脑里向谁汇报呢?

这个问题从另一个维度解释了意识研究的困难之处。“因为这里面有个很大的问题,就是我们的主观世界,即大脑里已经固有的活动,是怎么来影响我们对外界世界的感知的?”说着,杨雄里从一本书上给我找出两幅对比图,这是常见的“错觉实验”图。两条长度一样的竖线,放在图中不同的位置对比,给我们的视觉感觉却是有长有短。“这些线条在我们的视网膜上感知到的应该是一样长,怎么跑到中枢神经系统里,它就有长有短了?”他认为,这说明中枢系统,也就是我们的大脑肯定不是像一台照相机一样,只根据你的视网膜接收的信息来感知世界,而是综合各方面的信息以后,得出了自己的结论。换句话说,我们以为的“客观”,其实经过了“主观”(大脑)的信号调制。

杨雄里觉得,用目前的范式来研究意识,在很长一段时间里可能都没法真正搞清楚,最后只能是把意识也当作一个“黑箱”来对待。“现在的意识研究,从某种意义上来讲,还是偏心理学研究的层面,不是那么实证性的神经科学。但随着成像技术、分子生物学技术的进一步发展,以及各种技术的结合,我们也有可能对意识问题提出一个更坚实的理论框架,但我想,也只能是一个猜测性的理论。整个大脑的活动,不同区域之间存在千丝万缕的联系,你要用控制变量的方法去研究,难度非常大。”他现在非常鼓励他们院里的年轻人用人工智能的方法去开辟新的研究路径。

克里克和科赫还曾设想过,大脑里存在某个与意识有关的关键中心。他们曾经提出猜想,大脑深处的一个核团——屏状核可能扮演了这个角色。后来,神经解剖学家们对这个核团做了大量的研究,但并没有发现有力的证据。后来,还有人提过其他的意识关键脑区的猜想,没有一个得到验证。一切都陷入一团迷雾。

但对意识的研究并非毫无意义,至少在临床上,随着我们对意识问题理解的深入,医生们对病人陷入昏迷的情形也有了更深的认识。复旦大学附属华山医院院长、神经外科医生毛颖告诉我,在脑外科手术后,他们关心的第一件事情就是病人醒了没。如果没醒,他还能不能醒,什么时候会醒?前几年,华山医院的临床团队联合中国科学院神经所的团队做过一个研究,是利用脑电技术,对昏迷病人的意识状态进行监测,他们搜集了大量的数据,最终对临床上现有的意识分级标准提出了改进办法。过去我们只知道“植物人”的概念,但现在,医生可以对昏迷病人的状况做出更精细的区分,并采取不同的医疗策略。

杨雄里早年在科普文章里也经常写到,脑科学是人类科学探索的“终极疆域”。“现在我觉得不对,有哪门科学是到某一时间就完全终结了的?拿物理学来说,19世纪末叶的时候,有了牛顿经典力学,大家认为物理学大厦已经建立了,最多只剩修修补补了。结果到了20世纪,又出现了那么多辉煌的成就。我觉得任何一门科学都是这样。”

而人类对这片疆域的探索,仍只是刚刚起步,有太多谜团等待揭晓。

(参考资料:马修·科布:《大脑传》,中信出版社,2022年;承现峻:《连接组》,清华大学出版社,2015年;斯坦尼斯拉斯·迪昂:《脑与意识》,浙江教育出版社,2018年;弗朗西斯·克里克:《惊人的假说》,湖南科学技术出版社,2018年)