单打独斗与团队合作

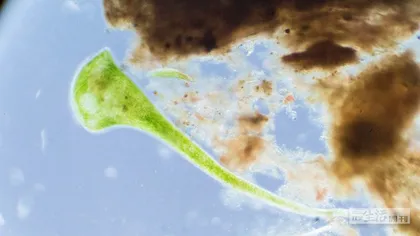

作者:袁越 喇叭虫(Stentor)是一种生活在淡水里的单细胞动物,身体形似喇叭,浑身布满纤毛,它通过纤毛的协同摆动把水吸入喇叭口内,从而把水中含有的细菌和藻类等食物吞进来。

喇叭虫(Stentor)是一种生活在淡水里的单细胞动物,身体形似喇叭,浑身布满纤毛,它通过纤毛的协同摆动把水吸入喇叭口内,从而把水中含有的细菌和藻类等食物吞进来。喇叭虫的体长最多可达两毫米,是目前已发现的体积最大的单细胞生物之一,一直被用来研究细胞的生物学功能。美国海洋生物实验室(MBL)的科学家发现,这种小动物还可以被用来研究合作行为的演化,但必须求助于物理学。

原来,科学家们很早就注意到,当一群喇叭虫被放入充满湖水的培养皿时,它们会迅速地聚集在一起,依靠尖细的后端把自己附着在培养皿上,喇叭口一致对外,形成一个类似花簇的群落。研究人员运用流体动力学的方法分析了湖水的流动模式,发现当两只喇叭虫的喇叭口相互靠近时,因为纤毛摆动而形成的旋涡会因为协同效应而变强,这就相当于增加了进入喇叭口的水流速度,让喇叭虫吃到了更多的食物。换句话说,两只喇叭虫之所以聚集在一起,是因为这种合作模式让双方都获益。

进一步观察发现,当两只喇叭虫相互靠近并形成进食伙伴关系之后,往往只持续很短的时间就会再次分开,然后两只喇叭虫会各自寻找新的进食合作伙伴重新组队,这是为什么呢?答案仍然要从流体动力学中去寻找。研究显示,当两只喇叭虫结成互助组之后,双方得利的程度是不同的,那些身体比较弱的喇叭虫获益最多,而身体相对强壮的喇叭虫则获益较少。于是,那些强壮的喇叭虫就会离开较弱的伙伴,去寻找下一只喇叭虫,希望能碰到一个比自己强的合作伙伴。

从个体进化的角度来看,这么做显然是有道理的,谁不想搭上一个让自己获益更多的对象呢?但是,计算表明,这种人人为我的自私行为却提高了整个群落的进食效率,最终让大家都获益了。类似的情况在人类社会中也经常会遇到,这就是自由市场理论的思想基础。

接下来,科学家们尝试在培养皿中注入食物含量稀少的清洁湖水,发现喇叭虫就不再喜欢扎堆了,而是更倾向于分散开来独自觅食,这种现象对于人类社会来说同样并不陌生。针对非洲狩猎采集部落的研究显示,当环境中的食物来源充足时,人们往往更愿意选择群居生活,也更乐于分享食物。但当环境中的食物稀少时,人们便更愿意单打独斗,不再热衷于集体行动了。

科学家们将实验结果写成论文,发表在2025年3月31日出版的《自然/物理学》(Nature Physics)杂志上。这项研究本意是想探究多细胞生物的起源,关于这个问题目前有两种最常见的假说。其一就是不同基因型的细胞因为有利可图而选择合作,前文提到的喇叭虫就是如此。另一种假说认为多细胞生物源于某个细胞在分裂时出了差错,导致子代细胞没能彻底分开,于是这些具有相同基因型的后代不得不聚在一起生活。

从喇叭虫的案例可以看出,如果两个个体基因型不一样的话,它们之间的合作大概率会是暂时性的,只要情况发生变化,就很容易返回到单打独斗的状态。因此后一种假说获得了更多的支持。

早期人类社会大都是以家庭为单位组成的,其中的道理是一样的,这就是所谓的“血浓于水”。