移居浪潮:新“游牧青年”生活在别处

作者: 罗拉青年生存词条

No.4:新“游牧青年”

词条释义:新“游牧青年”指选择移居生活方式,以“液态流动”替代传统“定居”的年轻人。与安土重迁的前几代人相比,95后、00后们不再固守从小长大的家乡、上学工作的城市,而是像游牧民族逐水草而居那样,为了追求理想生活、体验更多元化的世界、探索自我、逃离不满意的现状等,在不同的国家、城市或地域间迁徙生活,寻找适合自己的“栖息地”。

在《情书》拍摄地,我像一条鱼回到了大海

尼鹿在个人社交账号分享的“花3.5万元人民币在日本北海道小樽买房定居”,引来百万人围观。网友的留言或惊奇或羡慕,也有不少质疑——“移居国外这么容易吗?”“从国内大城市跑到日本小城生活,能找到工作吗?”“不会是为了卖房编故事吧?”……尼鹿好脾气地回应:人是真的,事也是真的,不卖房,不直播带货,因为喜欢小樽的自然风光所以选择来定居,生活方面也刚好适合我。

上世纪90年代,电影《情书》风靡,北海道成为浪漫、唯美、纯爱的代名词。近些年,随着社交媒体分享,小樽凭着美景、低房价、慢生活、氛围感,被不少年轻人视为理想的移居目的地。不过,作为一个仅有10万+人口的小城市,小樽的就业机会并不多,当地年轻人多数去往东京、大阪等一线城市发展,常住人口以老年人居多,保留着许多相对现代社会来说略显“落后”的生活方式,因此“劝退”了许多有移居计划的年轻人。但对尼鹿来说,一切都刚刚好。

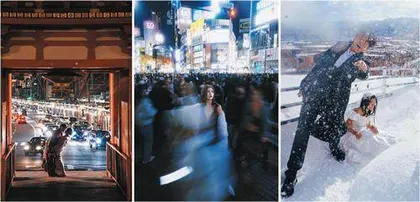

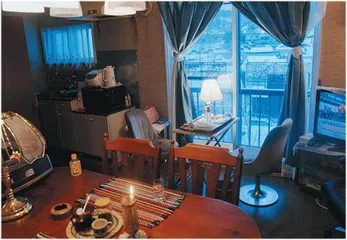

尼鹿对小樽的好感和职业有关。她是一名婚纱旅拍摄影师,小樽的自然风光是理想的取景地。“每年冬天,我都会来这边旅拍,风景像童话里那样浪漫。一次,我脑海中浮现出一个画面:我在这里有一个小房子,室外漫天风雪,我在家里围着发出暖黄色光的壁炉,温暖又幸福。”想要定居小樽体验生活的想法就此萌生,而她的拍摄客户主要来自国内,可以不受当地就业环境的影响。

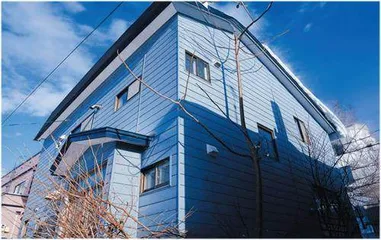

2024年的一个午后,尼鹿在午休中半梦半醒,脑海中又冒出了《情书》中的那个房子,于是,她开始查房源、找中介、找翻译,将预演了好多遍的梦想落地,最终,她幸运“捡漏”,花3.5万元人民币在小樽市买下一栋一户建。前主人将房子维护得很好,家具家电齐全,尼鹿只买了一套被褥,拎着衣服入住,正式安家。

在网上分享移居生活后,许多网友从日常生活的角度指出浪漫化要不得——“小樽只是在电影中看起来美,生活不便,外卖都叫不到”“生活节奏太慢了,除了泡温泉,没有丰富的娱乐活动”“房价低但房产税和维护费高昂,买得起未必住得起”“北海道冬季长,取暖费低不了”……但在尼鹿看来,每个城市都是甲之蜜糖乙之砒霜,没有完美的城市,只有合适的城市,他人口中慢悠悠的甚至略显“落后”的小樽,恰是她的应许之地。

尼鹿在上海出生,但他们家是没有上海根基的“外地人”,她从小就知道要比上海同学更加努力,才能追上别人的起跑线。“我信奉董明珠的话,永远战战兢兢,永远如履薄冰。人生被工作填满,全年无休,哪怕停下来一小时,我都会自责,为什么要偷懒。”经历事业和情感的跌宕起落,当身体变得亚健康后,尼鹿进行了长久的思考和复盘,觉得自己需要慢下来。

小樽的慢生活让尼鹿充满感慨。初去时,她和日本中介约看房,通过对方办公室座机联系,“没留手机号,也没添加社交账号,只口头约好第二天几点在车站见面”。后来生活久了她发现,在小樽,像这样口头约定一声就成形的“古老”的工作和生活方式并不是个例,而是常态。人们不用做一件事就建一个群、拉线上会议、所有相关人员24小时盯着手机、时刻对齐颗粒度,人与人之间的信任度很高,好像没有谁会想着被别人放鸽子怎么办。

许多日常生活的片羽吉光,也让尼鹿感觉美好温暖。北海道阳光很好,空气清新,冬季的积雪不化,出门散步随手一拍都是喜欢的照片。在陌生的拉面店吃完饭遇雨,老板会拿把伞送给没带伞的顾客。路人在公园遇到丢失物品,会捡起来擦干净,认真地放在旁边的栏杆处,等失主回来取。尼鹿家附近有一个便利店,店员是几位六十多岁的老人,有次她带着一对旅拍的新人去店里买水,几位老人看到穿婚纱的客人,热情地过来欢呼,给新人送祝福,还问能不能合影。“即使双方年龄不同、语言不通,但那一刻人类情感中的喜悦和美好是共鸣的。”

在这种“古旧”的环境中,尼鹿的工作和生活节奏也自然而然地慢下来。她每天上午10点起,下午4点天黑就不工作了,她说:“城市人少,晚上没有太多娱乐活动,刚好也不用社交,我有了大量独处的时间,可以用来思考、追剧、听播客、学习、睡觉。物欲降低,也没有太多攀比心,性格变得平和许多,不像过去那么容易急躁。”尼鹿觉得,从前在国内的大城市中,她一直在扮演不同的社会角色;而现在在小樽,她像一条从鱼缸里跳回大海的鱼,可以自由遨游,完全做回自己,做回小孩。“从前人生的很多残缺我不愿意去面对,现在可以直面自己的不完美,大大方方讲出来。来这边生活后,我没有成为一个富有的人,但成了一个内心世界丰盈且幸福的人。”

至于网友提到的移居后的各种日常生活问题,尼鹿表示,暂时都没遇到,以后如果遇到,哪坏就修哪儿,遇到问题一一解决就好了。无论住在哪里,处理衣食住行都是年轻人的基础技能。

“童话世界”丹麦,没能成为我的精神故乡

一些年轻人,在深度体验移居地之后,并没能找到理想家园,于是继续去往下一个“游牧”之地。在丹麦定居四年多之后移居泰国的Ran就是其中之一。

在国内,北欧是无数年轻人素未谋面的心灵故乡,是下午四点下班、假期以“月”为单位的完美职场,是人与人之间边界感明晰的社恐的天堂,是高福利、免费医疗、性别平等的童话王国。多年前,Ran对丹麦的初印象也是如此。

Ran的本科专业是丹麦语,硕士毕业后在哥本哈根工作。对许多人来说,找到工作后更“顺理成章”的做法,是努力去满足永居条件,争取留在丹麦,恋爱结婚生子,在童话王国享受良好的生育福利和不卷的教育环境、享受“躺平”的人生。

但真正扎根以后,Ran发现,童话王国的B面和自己想要的生活相去甚远。城市是客观存在的,适不适合,要看个体差异。

定居几年后,气候给身体健康带来的影响比想象的更为显著。网络上的北欧是世界上幸福感最高的地区,但也是季节性抑郁症高发的地区,在漫长的冬季,因为缺乏足够的日照,人变得昏昏欲睡。

寒冷多雨的天气对有慢性病的Ran也非常不利,而免费医疗的另一面,是医生经验的匮乏和漫长的就诊周期。Ran说:“丹麦人少,这边的医生经手的病例和我国的医生没办法同日而语。有次医生问我吃什么药,我告诉他药名,他打开电脑当场搜索。好在我的慢性病有固定的复诊周期,而且我对病情和相关知识也都比较了解,所以还能和医生讨论治疗方案。假如是新近发生什么不适,需要检查确诊,那整个确诊过程可能会很漫长且充满波折。”

因为本身研究跨文化,Ran对人文环境的感知比一般人更敏锐。在当地工作几年后,她对丹麦文化渐渐“祛魅”。“‘平等主义’是丹麦文化中很重要的一部分,但平等主义的另一面,是整个社会高度的同质化,大家会期待每个人都‘差不多’,只要和别人有一点不同,就可能成为众矢之的。”

Ran无意评价丹麦文化的好坏,但这和她的生活理念有着较大的差异。她更喜欢热情洋溢的、丰富多元的城市,诸如巴黎、柏林、曼谷。在定居丹麦的第五年,Ran选择离开,搬到曼谷生活,找到一家NGO组织的工作。

至于未来去哪里,Ran现在还没想好。目前,她想先在曼谷生活两年,如果有其他喜欢的地方,就去那里;如果没有,可能会回重庆生活几年。“川渝人都比较喜欢待在川渝,我很喜欢家乡的生活。移居别处和回家,都是体验世界的一部分。”

“我认为城市只是人生活的一个载体,如果觉得这个地方无聊了,可以换一个地方生活。迁徙的过程中其实并不会失去什么,反而会得到很多。重要的是你得想清楚自己要什么。”Ran总结道。

移居偏远小城,是生活难题的万能解药吗?

近年来,为了逃离永无止境的加班、复杂的职场关系、高昂的房价、原生家庭的伤痛等,许多年轻人选择移居边远小城,重启人生。

2023年,小浅托运了六个大箱子,拎着一只猫,从深圳出发,跨越2700多公里,搬到辽宁省的小城阜新。在这里,她买了一套40平米的小房子,加上简单装修,总花费只相当于深圳两平米的房价。入住新家的第一天,小浅在社交账号发了一张夕阳照在墙上的图,配文写着:“寄居人间二十多年,终于拥有了属于自己的小家,第一次有了安全感。”

拥有一间自己的房间,是小浅从小到大的愿望。她出生在西南地区的一个多子女家庭,小时候和姐姐挤着住,中学去学校寄宿,大学放假回家,家里已经没有她睡觉的地方了,从前的房间做了哥哥的婚房。

大学毕业后,小浅留在深圳工作。在没日没夜的996中,她渐渐意识到:无论多努力,薪水上涨的速度永远无法支持她在深圳买房的愿望。而家乡对她来说,早已成为回不去的从前。“既然如此,那就逃到遥远的角落,为自己创造一个家。”她想。

来到阜新后,小浅找了一份超市收银的工作,月薪虽然不高,但小城物价低廉,她也不用还房贷,养活自己和猫咪完全足够。北方冬季有市政集中供暖,小浅的冬天反而比在深圳租住廉价屋时过得更温暖。下班后在小房子里研究新的菜谱、读书、撸猫、做手工,岁月静好,有一种不知今夕何夕的梦幻感。未来怎样她不想去考虑,只想享受当下的每一天。

在互联网上,越来越多的年轻人开始寻找全国各地适合移居的小城。东北的鹤岗、阜新,河南的鹤壁、许昌,湖北的油田小城潜江,云南的玉溪、个旧……成了抚平当代年轻人情绪倦怠的精神乌托邦。如果愿意放下传统的职业评价和社会期待,那么,移居小城“半躺平”,打一份普通的工养活自己,然后专注享受市井生活,将是一种即时可得的“自由”代餐。

当然,“移居躺平”的美好叙事中,也隐藏着互联网流量密码,一些人看到其中的变现机会,利用移居打造人设。普通网友在社交平台上看到的博主们的悠闲日常,背后可能是商业化团队运作的结果,他们只看到移居博主住在风景优美的海边,天天看日落,不上班,殊不知,“展示不上班的生活”就是他们的上班内容。