济州岛,滤镜之后

作者: 小丹

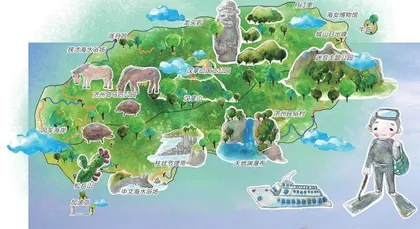

岛屿,总是给人一种想象空间,那是一种被海包围的距离,也是一种远离尘世喧嚣的悠然与宁静。这样的气质让岛屿天然地成了很多人旅游度假,释放压力的地方。而济州岛这个位于韩国最南边的岛屿,因为距离近,景色优美,购物便利加上免签的政策,在很长一段时间成了国人海外旅游的“新手村”。众多热门韩剧在济州岛取景,其中最著名的莫过于2005年的电视剧《大长今》,这部剧在全亚洲掀起了一股韩国风潮,“乌拉拉”的主题歌传遍大街小巷,而作为大长今取景地的济州岛,也借着这股风潮成为亚洲最热门的旅游地之一。

一座盾状火山的形成

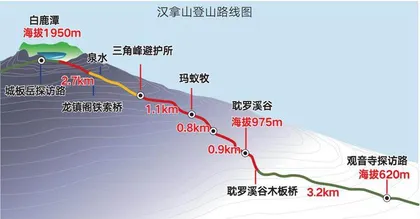

随着航班缓慢降落,还没有踏上济州岛的土地,便从舷窗望见了巍峨耸立的汉拿山,在碧蓝的海水中如同一块巨大的盾牌,守护着这个郁郁葱葱的岛屿。这座海拔1950米的山峰是韩国的最高峰,也是济州岛的象征。而在国内,汉拿山也是知名度最高的几座外国山峰之一,毕竟在很长一段时间,各种名叫“汉拿山”的烤肉店开遍大街小巷,一时间俨然成了韩式烤肉的代名词。

从某种意义上说,用汉拿山来命名烧烤确实有一定道理,因为整个济州岛都是由这座火山“烤”出来的。从山脚下仰望,汉拿山并不陡峭,它的坡度十分平缓,仿佛是大地隆起的巨型穹顶,以其宽阔而平缓的盾状身姿,定义了整座岛屿的轮廓与气质。

汉拿山是一座典型的盾状火山(是具有宽阔顶面和缓坡度侧翼的大型火山),180万年前的第四纪更新世(Pleistocene),在欧亚板块的边缘,地幔深处的热点活动异常活跃,岩浆沿着地壳的薄弱地带持续上涌。最初的喷发发生在海底,炽热的熔岩与冰冷的海水相遇,引发了剧烈的水蒸气爆炸,形成了所谓的“凝灰岩环”,今天岛屿东端的城山日出峰便是这一阶段最杰出的地质遗迹。随着火山活动的持续,喷涌而出的物质逐渐堆积,浮出海面,汉拿山的主体开始构建。它的成长并非一蹴而就,而是一个漫长而间歇的过程。大约100万至70万年前,第一期大规模的玄武岩喷发塑造了岛屿的基底;随后在约30万至10万年前,第二期喷发则进一步加高和拓宽了汉拿山的盾状结构。这些熔岩流的化学成分主要是富含铁、镁,而二氧化硅含量较低的玄武岩。正是这种低黏度的特性,使得熔岩能够像糖浆一样长距离流动,最终形成了坡度普遍小于10度的平缓山体。直到5000年前,随着最后一次喷发的结束,汉拿山停止了活动,山顶的火山口逐渐变成了一个火山湖,据说曾经有被视为“祥瑞”的白鹿在这里喝水,所以人们将这里称为白鹿潭。

伴随汉拿山形成的,是386座寄生火山和完整的垂直植物生态分布系统,涵盖1800余种植物及4000多种动物。汉拿山的登山路线在10公里以内,当天即可登上山顶,在登山途中,最吸引我的还是遍布山体的柱状节理玄武岩,它们形态各异,有的如蜂巢,有的似树根,宛如大自然精心雕琢的作品。浮石与火山渣铺就的路径在脚下咯吱作响,仿佛是这座沉积火山的低语,讲述着一个关于火与创造的古老故事。不过,对于岛上的居民来说,这些石头并不只是为了观赏,还是他们生活的一部分。

风中的智慧

济州民俗村作为韩剧《大长今》的取景地,许多游客慕名来到这里就是为了看看长今曾经生活过的地方。走进民俗村,时间仿佛向后倒流了数百年:石板小路旁,无数由黑色火山岩垒砌成的低矮石墙划分出田地和宅院,构成了村落的骨架。院中的房子也是由火山岩和泥土垒成的,火山岩质地坚固,保温性好,天然的气孔还能进行湿度调节,放到今天都是绝佳的建筑材料,而在济州岛上,这些大自然的馈赠几乎取之不尽。屋顶则是由厚厚的茅草搭建的,这种茅草纤维坚韧,不易腐烂。每年秋冬季节,村民会收割新的茅草,对屋顶进行翻新和加厚,最厚的屋顶可达一米。与其他地方的茅草屋相比,这里最显著的特点是屋顶用结实的草绳,以经纬交错的方式,如棋盘格一般将整个茅草屋顶牢牢地捆绑起来,在屋檐下打上绳结。这种做法并不是为了美观,而是与街道上的矮墙一样,都是用来对抗岛上的强风。

济州岛有“三多”的说法,“风多、石头多、女人多”。这里位于东亚季风区,岛上夏季的东南季风受到日本暖流的影响,温度和湿度都有所增加,携带的大量水汽加剧了风力活动;而到了冬天,来自西伯利亚的西北季风在朝鲜半岛和海面没有阻挡,一马平川地呼啸而下。济州岛四周被海洋环绕,白天海风、夜晚陆风交替出现,形成规律且持续的海陆热力环流,而时不时侵入的台风更是雪上加霜。所以,济州岛上的茅草屋顶才需要绳子牢牢地固定,而看似不起眼的矮墙,则被人们称为“挡风墙”。这些仅仅到人肩膀高的石墙并不是简单的堆砌,它们形态各异,有的是直线,有的则具有明显的弧度。而垒墙的石头也并不是严丝合缝,而是留有一些缝隙,这并不是岛上的工人手艺“粗糙”,而是岛民应对强风的智慧。如果建造一堵密不透风的实心墙,强风会在墙的迎风面形成高压,在背风面形成低压,巨大的压强差会轻易地将墙体推倒。而挡风墙的孔隙结构,允许一部分气流穿墙而过,巧妙地将强风疏导化解。

最后的海女

清晨,许多人还在睡梦当中的时候,在济州岛的海边,有一群女人正潜入海中。她们的平均年龄已经超过了60岁,没有氧气瓶,没有钢索,只凭自身之力,一口气潜入十几米深的海底。她们,就是济州岛的海女。

海女这个职业在数百年前就有记载,说济州岛“女人多”并不是什么浪漫的事情,贫瘠的土地和恶劣的气候让岛上很难发展农业,人们就将目光投向了大海。下海捕捞是个危险的工作,不断的战争使得男丁不断减少,高额的赋税让女人们不得不挑起重担。她们为了生活,一开始在浅滩拾取海货,到后来潜入海中,成了“海女”。

海女并不是每天都出海作业的,我特地在岛上多留了几天,终于等到了她们。出海前,她们并没有想象中的“商量战术”,每个人都在默默地忙着自己的事情,有人喝着热汤或者能量饮料,有人用类似艾草的植物仔细地擦着护目镜,以防止起雾。她们的装备非常简单,一身橡胶潜水服,一个大大的护目镜,加上一条沉重的帮助下潜的配重腰带,仅此而已。准备好之后,每个人拿着一个休息和放置海货的浮球,别着镰刀拿着网兜走向海边。海女们从不独自出海,而是结伴而行。她们有非常严格的等级划分和规则,比如最有经验的海女被称为“上军”,负责调配所有人的工作;年轻的海女会自动前往相对深的水域捕捞,把浅滩让给年长体弱的人……这些规则是在长期的高风险作业中总结出来最有效的团队协作。

海岸礁石林立,普通人根本走不稳,但年过花甲的海女却如履平地,她们换上脚蹼,戴上面罩,飞快地沉入海中,大概2—3分钟才会浮上水面。这时候,就会听到类似于海鸥鸣叫的声音,这是海女在呼吸——她们用这种被称为“矶笛”的呼吸方法迅速吸入氧气,然后再下沉到海中。季节不同,海女们捕捞的海货也有所区别,采集鲍鱼、海胆等还好,如果是采集海带,她们就要将几十斤重的海带艰难地拖到海边,再背到岸上进行清理和分配。从出发到归来,采集的整个过程基本上都没什么对话,靠的是几十年的默契,而这些老人,有可能是最后一代海女了。

在济州岛的海女博物馆,我找到了她们的过往,那是一段艰辛的历史。在橡胶潜水服普及之前,海女们只能穿着被称为“褐衣”的布制潜水服,为了在水下活动,这些潜水服会暴露一些皮肤,这让海女在很长时间被污名化,即使她们努力地养活了一代又一代人,但依然无法得到尊重。在日据时期,这些被污名化的海女发动了200多次抗日运动,有将近2万海女响应,被称为韩国历史上规模最大的女性抗日活动。这就是济州岛上海女的精神,从不屈从于命运,一生都在不停地抗争。

浪漫唯美的影视剧、偶像团体华丽的舞台、繁华热闹的免税商店……这些现代的生活和文化给济州岛加上了一层层的滤镜,然而在这些滤镜之后,我看到的是在漫长岁月中,岛上居民的生活智慧。也许,济州岛上的景点会在记忆中慢慢褪色,但我脑海中长存的,一定是海女博物馆墙上那幅壁画,画中的海女脸上缠着海草,目光坚定地看着远方……。

(责编:昭阳)