骑行的杜尚

作者: 灰土豆

小孩的游戏:拍什么不重要

我最早接触相机是小学五六年级。那是20世纪90年代中期,合肥市中心往外十里地就算郊区。在经济发展的热潮里,这座不大的城市要建成现代化大都市,在五里墩规划了据称是华东第一的立交桥。

相比于不断竖立起来的立交桥墩,人们思想上的大建设肯定会更具体地影响家里生活。大人整日在外面忙,有时候周末也不见人影,我只好独自待着,把父亲早已不用的画建筑图纸的精致铅笔、圆规、尺拿出来,拆开又装上。或者躲入大衣柜里乱翻,很容易就找到节日聚会时亲戚们使用的傻瓜相机。

我那时拍照片的情形,类似于电影《一一》里的小学生简洋洋拿着相机四处乱拍的样子。但简洋洋专门拍人的后脑勺,是带了“你看不见所以拍给你看”的深意去拍的,而我只是找到了一个玩具。

拍什么不重要,那只是为了打发掉一些过于漫长的童年时光。我站在阳台上拍楼下有车驶过的柏油马路,或者坐公交车跑到百货大楼,拍柜台里我无钱购买的各类商品。照片洗出来常常虚焦,昏花一片。这些照片把钱浪费掉,我也不敢示人,很快就丢掉了。

初学者:拍什么很重要

我最早对摄影产生真正的兴趣已过了千禧年。大学在合肥本地,就在那座小时候看来极大的立交桥附近。这座立交桥变得十分普通,甚至因常常堵车而不堪使用。

我大学学编辑出版专业,属于新闻学院,课程里有新闻摄影课。课上老师给我们发一些装有50毫米定焦镜头的海鸥机械单反相机,先是教给我们光圈、快门、焦距、景深、如何测光等基础知识,再教构图原理。然后就让我们拿着相机四处去拍。这位老师说了许多方法和窍门,我几乎都忘了。但有一样我到现在还记得:你一定要离摄影对象够近,要走上去拍。

学校的教学相机不够用,老师就让我们去买当时常见的柯达胶卷套装,四卷彩色胶卷送一个傻瓜相机,以透明硬塑料壳装在一起,只需99元。虽廉价,但老师说一样可以拍出好照片。因为重要的不是机器,而是机器后面的眼睛。

我好像领悟了:知道自己要拍什么很重要。于是买了这个套装,在合肥大街小巷溜达,伺机按动快门。于是就在取景器里看到一个正在加速新陈代谢,疾速伸展乃至变异的城市。

我将傻瓜相机对准这些欣欣向荣的豪华建筑与蛮荒废墟并立的城市景致,按下快门。四卷胶卷拍完,兴冲冲洗出来。和我童年时摆弄相机一样,没有一张可供欣赏的作品。我于是找来些摄影史阅读,读到摄影风格的两极。一端是美国风光摄影师安塞尔·亚当斯,拍得很慢。他架起大画幅相机,长久地站立在自然风景前,用极小的光圈,让光线长久地拂过底片,仿佛捕捉了许多时间成为他的画笔,蘸上风景施法在底片上。

另一端是法国摄影师布列松,拍得很快。他用徕卡135旁轴相机和50毫米定焦镜头在街上逡巡,在人的洪流中凝固住某人最生动的某刻,诞生所谓“决定性瞬间”。

这一快一慢、一动一静之间,还有无穷的层次变化,无数摄影师从同样的底片中幻化出无穷的美学和哲学。摄影课上所学的许多基础摄影美学标准统统被打破了。比如战地摄影师罗伯特·卡帕的《诺曼底登陆》,枪林弹雨中抢滩的战士甚至是完全虚焦。它不符合任何构图、光影标准,但它把战争的恐怖永恒地刻在了这张照片上,死神好像从中浮现。

我根本学不过来。机器后面的眼睛确然不是眼睛,是脑子,是心。

因为胶片冲洗十分费事,冲出一堆钱又都浪费掉了。我干脆买了台数码相机,走到哪都带着拍一拍。然而我当时对摄影学习的兴趣,很快被另两门课吸引了。一门是新闻学院学生都要修的通识大课“电影欣赏”。另一门是编辑出版专业可选修的广电专业影视摄像实践课。课上以专业电视摄像设备讲解,课下实践练习,可借用学院采购的较高档DV机。

我对拍出一张好照片的兴趣迅速消退,迷上了活动影像。于是每月在安徽大学东门一间黑洞洞的名为“蓝鸵鸟”的小碟店里淘盗版碟,从希区柯克到法斯宾德,从《小武》到《2001太空漫游》。整日浸泡在这些影像中,也就难免动了心思要走这路,我也和同学拿DV拍短片、剪辑,向同学们放映,并进而决定考电影学院研究生。

当然了,没有考上。

作为影像艺术,电影和摄影有许多相通处。在拍短片时,我常会拿着数码相机跑到街上“扫街”,当作构图和光影的创作练习。我对拍照片的兴趣就此留了下来,成为生活习惯。同时,拍照片时那种侦探世间的感觉,导致我非常痴迷于在城市街道上溜达,特别是那种层次丰富的旧街道。它们总是拥有许多年代里堆叠起的旧建筑,也有旧建筑被翻建后的新信息,我喜欢把镜头对准在这些街上行走的人。

内部洞穴:不拍什么才重要

我没有考上电影学院,只好混迹各种办公室,要么是电影杂志的编辑,要么是图书编辑,到了智能手机时代又做过新媒体编辑,拍照片则成为彻底业余的自娱自乐。比学生时代宽裕些,我就买了入门款单反相机,有套装里自带的18mm-55mm变焦镜头,也有50毫米和35毫米的定焦头。这些所谓“人文”焦距能囊括更多景物,又不至于令主体过小,更适合街上取景。

和亚当斯、布列松或卡帕一样,旗同学找到了自己机器后面的眼睛,他们借助这眼睛表达对世界的看法。而我则确证自己根本不懂摄影艺术。

博客、摄影论坛的火热年代,有网友做电子杂志,做城市摄影专题,便向我要照片,刊登出来时,我还真觉得自己能走上专业摄影道路呢。毕竟像薇薇安·迈尔和合肥的抄表工刘涛,也是在日常生活的拍摄中成为摄影艺术家的。

但这种想法被彻底打消了,因为我认识了合肥的旗同学。我们约在工业大学老校区内拍照,我看到旗同学将自己的穿过取景框的目光凝立在一些我觉得毫无拍摄价值的东西上,比如一棵普通行道树的根部和它扎进去的泥土。她的构图专注于拍摄主体,并不昭示与环境的关系,她明确地知道自己不拍什么。那一刻我意识到,底片或感光芯片在她那是真正的艺术画布,她寻找的摄影对象是要表达内心更深的东西。后来,旗同学去美国学摄影,她的照片中有一种难以抑制的,能迅速将人带入异境的神秘感。那种感觉,也许在目睹电影《能召回前世的布米叔叔》《阿基尔,上帝的愤怒》所深入的丛林影像时能体会到。在艺术家的道路上,摄影成为她众多表达手段中的一种。她着迷于拍摄自然环境中的山林、洞穴及其上的种种纹路,然后再用其他视听或装置手段重构素材,通过这些对于人类来说近于永恒的神秘纹路,我可以看到心灵的内部洞穴,其中似乎漫溢着堪舆师面对一片土地时的复杂情感。

通勤路上想着小便池

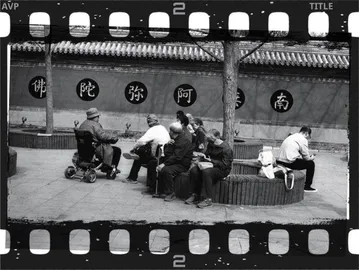

每天骑车上下班,我喜欢拍在北京路上骑车人的背影,有的是货箱上有奇怪装饰的快递员,有时是奋力骑行的清洁工,有时是骑电动轮椅在路上飞驰的老人。虽然我没拍下他们的面孔,但我总能感到他们巨大的疲惫。

我还喜欢拍电线。比如一条街上千万条电线不知何故汇聚到一根电线杆上,交错混杂。又比如巨大的高压电线塔架起绵延至远方的电线,这些刚直的线直接刺杀了一个街道的观感。这些电线的照片看上去十分无聊,也没有什么美感,但我喜欢记录它们,好像它们会将电力输送到照片里似的。

我趁着等红灯的间隙,掏出手机拍下这些路边景象。等到红灯变了绿灯,前行的道路通畅了,我便骑向前去。这些人或事物,就像一次偶发的艺术,令我在一呼一吸间神思荡出平庸的日子。

如今我朝九晚六,上下班骑车,每天的路是完全一致的,我就像个机器里在固定滑轮上滑动的螺丝。生活也像是这架巨大的复印机复印出来的,每天没有什么变化,但拍照好像能让我从里面透一口新鲜的空气。《泉:马赛尔·杜尚小便池变奏曲》一书讲述了杜尚摆出一个小便池,就扫荡了艺术理念的故事。这个被剥夺了实用功能的排泄工具仿佛透出某种宁静而神秘的光晕,评论家说它是“厕所里的佛陀”。看这本书的那几天,我在骑车上下班路上总想到杜尚的小便池。杜尚画过超现实主义绘画,又弄过些自行车轮子和椅子结合在一起的装置品,但他总觉得还不够彻底。于是1917年在一个工业批量生产的小便池上签字,算作自己的作品,摆上艺术展,“空”掉了一切艺术形式,给人们提供了审视艺术的新的慧眼。他后来给蒙娜丽莎加了胡子,又用鸟笼子和其他古怪物件做了一件古怪的艺术品。到了1923年,他就不再搞艺术创作,跑去下国际象棋了。甚至小便池的原件也没了,那些四处展览的复制品,不过沉默的艺术史教具。

而我自己,一个要上班,每天要面对一堆事的“牛马”,效仿杜尚是不可能做到的。但也许就在偶尔的一呼一吸间,我可以学习短暂享受他递给每个人的艺术的自由。比如每天上下班固然骑行路线完全一致,但路途景致完全不同,在2025年6月12日这一天,我在不同的红灯路口分别看见一个穿“虾饺妹”T恤、骑车等红灯的拾荒老大爷;一个路边被遗弃,半张了嘴的马桶;一个不知为何被倒立在路边的共享单车。它们都好像是某种降临在这条枯燥的路上的艺术品。

第二天马桶和共享单车都不见了,那位大爷也不知去什么新地界收获瓶子和纸壳子去了,我也就忘记了它们。但这同样的道路上,总还会在另一天藏着一些相似的,杜尚相赠的气韵生动。

我在街上拍照片的乐趣,也就在这其中。

(责编:常凯)