救兔子:一种留住家园的隐喻

作者: 李云蝶

山脚下有一座兔子博物馆。传说,在很久很久以前,那片山谷原本是人类的家园。后来,人类离开了——有的说是迁徙,有的说是瘟疫,还有的说,他们只是厌倦了此地。无论如何,人类似乎走得匆忙:留下了厨房、画作、空荡荡的儿童房,还有一整屋关于兔子的收藏品。

兔子们活了,接管了世界。

它们抛弃了战争、内卷和边界线,只有萝卜丰收节、毛绒时装周和月光下的跳跳舞大会。它们用草药治病,用音乐记录历史,用闪闪发光的胡萝卜纪念先祖。它们不发明新秩序,也不清算旧世界,只维持它残存的模样,成了这个星球上的“守夜兔”。

直到某一天,一场火烧过山谷,没有外星入侵,没有恶意破坏,只是一场毫无预警、毫无意义的自然火灾。劫后余生的兔子站在灰烬前,不知道是该逃离,还是重建。

我,世界上最后一个人类,带着相机赶来,只想问一问,它们曾为这个世界设计过的、柔软的未来,是个什么样子?它们似乎站得太久,又变回了雕塑。风吹过焦土,它们一言不发。

烧房子的声音:街拍是一种回到现实的召唤

关于街拍,我最早的记忆来自童年的哈尔滨。某年夏天,妈妈把我放在自行车后座,从南岗区出发,一路骑去道里江边。一骑就是一个多小时。她骑不动了,就让我下来,跟在后面跑——完全没有一个“妈妈”的样子。

那大半年的时间,她暂时辞去上海的摄影师工作,回到家乡,拿着胶卷相机“上江沿儿”(东北话,去江边),拍江边跳舞的老人——她们穿着艳粉色的舞蹈服,笑得毫无保留,在晨光和夕阳中挥手旋转。她专门拍那些最没有“意义”的人和事, 一拍就是整个夏天。没人知道她是为谁而拍。

多年之后,我在纪录片《纽约街拍》(Everybody Street)的片头听到这样一句话:“为什么有些摄影师走上街头,而有些选择留在摄影棚里?” 那一刻,我最先想起的不是纽约街头那些被写进摄影教材的名字,而是20世纪之初的哈尔滨,是家人的不理解,是妈妈自费堆起来的那座胶卷山。

我们按下快门时,并不知道一个时代正要结束。我们只是无意中留下了许多个神奇的“最后一张照片”,让后来的人类在新时代里感叹:原来旧时代,曾这样生活过。

我想,这更像是一种人生选择的隐喻。有些人,一直在寻找某种无法布光、无法摆拍、无法复制的东西——那些即将被烧掉、拆掉、忘掉的日常。就在那些转瞬即逝的瞬间里,埋藏着世界不想让人类轻易明白的真理。

山火过后:兔子不跳跃

2025年1月初,圣塔安那风忽然刮起,尽管早有预警,但人们并没预料到它会卷着干燥的山火滚滚而下,朝着洛杉矶翻山越岭而来。其中风势最猛、火势最急的伊顿大火——4周之内吞噬了1.4万英亩土地,造成至少17人遇难、9400多座建筑被毁,成为加州史上第二大山火,烧掉了无数人的生活记忆。

那几天,洛杉矶的社交平台上流传着一段视频:创办“兔子博物馆”的两位老人站在灰烬前哭泣,颤抖着说,“只救下了20只兔子。”这个画面甚至随着大火烧到了大洋彼岸,刷遍了中文互联网。

那是一座私人博物馆,专门收藏兔子相关物品,1998年开馆,原本藏有46000多件展品,如今只剩一张吉尼斯世界纪录被保存了下来。博物馆主只侥幸抢出了两只象征夫妻感情的“第一只”和“第二只”藏品,救出了他们的两只真兔子,又在大火后的废墟中挖出了几只,其余尽数全毁。

6月底,我走进已经清理完毕、只剩沙土和木灰的院子,看见焦黑的木头、灰头土脸的陶兔,它们静静地躺在残壁之间,像童年的碎片,面带笑容,等待有人归来。

也许因为那天是周末,整片街区空荡荡,空气中弥漫着焦土和尘埃的味道,烧毁的加油站和住宅构建出了一种末日景象。

那些兔子像是上一个世界的墓碑,因此有了文章开头我所虚构出的故事。

不同的是,有执念要重建家园的不是兔子,而是守护他们的人类。

但和媒体报道的热烈相比,筹款页面却显得冷清。截至目前只筹得8万多美元,距离150万美元的目标遥遥无期。我不知道他们是否能成功,却被众筹页面的最后一行字吸引:感谢你帮助重建世界上最“跳跃”的地方。

跳跳舞会成为记忆遗产,兔子身上会落满灰尘,也许人类并不真的需要那样跳跃的景象。

街拍,作为一种“哀悼”家园的方式

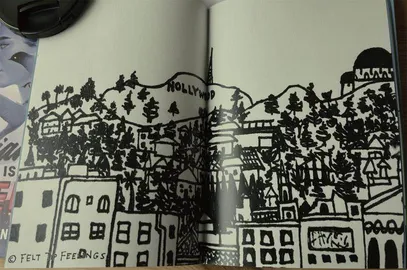

在“兔子博物馆”附近的一家社区咖啡店,我翻到一本由本地艺术家为山火制作的小册子。一位作者写道: 家不是一个地方,而是一种感觉。 在后一页,他用马克笔,以山顶的好莱坞标志为背景,画了一幅潦草的素描:山丘右侧隐约勾勒出格里菲斯天文台的轮廓,前景是密集的城市住宅楼,画面底部,写着一句话——Feel the feeling。

Feel the feeling.

即便从烧焦的景象中,你仍能感受到这里曾经的主人和他们生活的痕迹:我看到一棵在山火中幸存下来的仙人掌。底部已焦黑、皱缩,像是某种被炭化的器官或骨架,艰难地支撑着上方尚存的嫩绿掌叶和带刺的花苞。这样的植物,大概属于一个墨西哥家庭,他们将家乡的植物种在门前,或许在往常的日子里,你路过时还能闻到刚出炉的玉米饼,或是厨房里炖牛肉的香气。

一座可爱的房子前停着两辆“大眼睛”的老爷车,拥挤的车道刚好容得下它们并排站立— 一辆是1961年左右福特旗下的 水星彗星(Mercury Comet),圆圆的大灯、柔和的车身线条,是典型的60年代初美式家用轿车;另一辆则是雪佛兰二战后推出的第一代轻型卡车,宽大的车头与瀑布式格栅像一位沉默的守卫。也许它们属于一位从战场归来的老爷爷,时间在他的院子里暂停,汽车是他黄金年代的纪念碑。

我路过另一处院子时,看到一辆已经锈蚀、烧毁、只剩骨架的老车——它可能是20世纪50年代初的雪佛兰时尚系列或经济型系列,一度是战后美国家庭最普及的轿车之一。如今它依旧安静地停在自己家后院,身后的树木却已焦黑成山火留下的剪影。

物品能说话,它们会留下线索。

我想起2019年夏天,超强台风“利奇马”过境时带来暴雨、泥石流,在浙江台州一个只有100多人的小村子里,27人遇难,多人失踪,桥塌了,路断了,人们躲进临时搭建的避难棚,惊魂未定。就在那片被冲毁的废墟边,我看到一个中年男人,正专注地将一个小本子上的纸,一页一页撕下来,晾在屋外的石头上。他的目光里,只有那几张纸。我走过去,惊扰了他,他只瞥了我一眼,嘟囔了一句,那是一本战友的通讯录。他不顾房屋坍塌警告,冲回屋内,不是为了银行卡或财产,而是为了抢救一本战友的通讯录。

我常觉得自己像个流浪的无产者,对“家”并没什么特别的执念,甚至有种感知困难症;却往往在看到某人的房子被拆除、被烧毁时,意识到空间对于人的意义——它们深刻地构成了一个人的存在。于是,你在废墟中下意识地按下快门,就像他们冲进火场去救那些不会说话的兔子——你试图留住的,其实不是图像,不是信息,而是一种感觉。

而这种感觉,就是家园。

(责编:常凯)