考场上一场没有硝烟的战争

作者: 潘楷文

科学家们一直在为“焦虑”是“天生”就有的,还是“后天环境”激发出来的,吵得不亦乐乎。20世纪50年代,心理学家乔治·曼德勒等人最先开始关注考试情境下的情绪压力,并将考试焦虑作为一个整体进行研究。由于当时对于焦虑的认知比较笼统,他们的研究一直不顺利。

直到20世纪60年代心理学家查尔斯·斯皮尔伯格创造性地将“先天”与“后天”做了一次完美地整合。他敏锐地指出,焦虑有两种截然不同的形态:一种是像胎记一样,稳定地伴随我们一生的“特质焦虑”:个体稳定持久的、易于感到焦虑的人格倾向;另一种,则像天气一样,只在特定情境下才会风起云涌的“状态焦虑”:在特定情境下(如面临威胁时)体验到的暂时性情绪状态。后来,斯皮尔伯格和同事一起开发了著名的“状态-特质焦虑问卷”(State-Trait Anxiety Inventory, STAI),为研究情境依赖性的情绪反应提供了坚实的工具。

考试焦虑测验

1967年,心理学家罗伯特·利伯特和拉里·莫里斯在前人的基础上发表了一篇具有里程碑意义的论文,提出了一个革命性的观点:考试情境下的状态焦虑,并非一个单一的整体,而是由两个核心部分构成的。

第一个部分为“忧虑”:被定义为一种与考试表现及其后果相关的负面认知活动。它就像你脑海中一个喋喋不休的、充满悲观预言的评论员,不断地播放着诸如“我肯定会考砸”“如果失败了怎么办”“别人都会嘲笑我”之类的想法。正是这种认知上的“忧虑”,直接占用了我们宝贵的思维资源,干扰了注意力的集中,从而损害了考试表现。

第二部分为“情绪性”:被定义为个体在面对评价压力时,自主神经系统的生理反应。它包括了心跳加速、手心出汗、胃部不适、肌肉紧张等一系列身体感受。这些是身体发出的“警报信号”,虽然令人不快,但它们本身对考试表现的直接负面影响,要小于“忧虑”。

这个“忧虑—情绪性”的二元模型瞬间照亮了考试焦虑研究的未来。它巧妙地将模糊的内心感受,拆解为可观察、可测量的两个维度:一个是头脑中的“思维风暴”(忧虑),另一个是身体上的“生理风暴”(情绪性)。最终,在这一理论的指导下斯皮尔伯格于1980年正式推出了考试焦虑测验(Test Anxiety Inventory, TAI)。TAI的诞生,不仅仅是一个测量工具的问世,它更标志着心理学对焦虑的理解,从一个模糊的整体,深化为一个精确的、由认知和生理构成的、情境化的“状态”。

考试焦虑测验(TAI)是一份自我报告量表,它邀请被试通过20个问题,来描述自己在考试情境下通常的感受。量表采用4点计分,从“从不”到“总是”,分数越高,表明焦虑程度越严重。其中,有些题目直指内心的认知活动,即“忧虑”维度,例如:“怕考得不好的顾虑,使我不能把注意力集中于考试”“在考试中,我发觉自己总想着失败的结果”。而另一些题目则捕捉身体的生理感受,即“情绪性”维度,例如:“在重要的考试中我紧张得连胃也不舒适了”“在重要的考试中,我感到自己的心跳得特别快”。通过分别计算这两个维度的得分,TAI不仅能告诉我们一个人焦虑的总体水平,更能揭示其焦虑的主要表现形式。

考试焦虑的心理学阐释

一个更深层次的问题:为什么不同的人对“考试焦虑”会有不同的感受?

在著名心理学大师弗洛伊德看来,我们的人格由三部分构成:代表原始欲望的“本我”,负责在现实中进行协调的“自我”,以及代表内化了社会准则的“超我”。超我,就像我们内心的一个严厉、追求完美的“法官”。从这个角度看,考试焦虑,其本质是一种源于内心冲突的“神经症性焦虑”。考试这个情境,极大地激活了“超我”的苛刻要求:“你必须成功”“你绝不能犯错”“你必须比所有人都强”。学生感到的焦虑,是“自我”发出的一个信号。这个信号在警告一场可怕的内在灾难即将来临,那就是,一旦失败,自我将要承受来自超我的无情审判、羞辱和惩罚。因此,学生害怕的不仅仅是那个不及格的分数,更是分数背后所象征的、来自内心最高法官的“有罪判决”。

英国精神分析学家梅兰妮·克莱因提出了一个概念:投射性认同(projective identification)。在高压的考试情境下,一个人很容易退行到婴儿早期的心理状态。学生可能会无意识地将自己内心无法承受的“坏”的部分,比如,对自己无能的恐惧、对考试的愤怒和攻击性,“投射”到试卷或考官身上。通过这个过程,那张中性的试卷,在学生的潜意识中,就不再是一张纸,而是变成了一个充满敌意、意图揭露自己所有缺陷和愚蠢的“迫害性客体”。整个考场,都可能因此变成一个充满敌意的、危机四伏的战场。此时,学生感受到的强烈焦虑,正是对自己“创造”出来的这个外部迫害者即将要对自己进行攻击和报复的恐惧。

另一位心理家威尔弗雷德·比昂则提出了一个更具启发性的“容器/容纳物”(container/contained)模型。他认为,孩子会将自己无法处理的、原始的、混乱的情感和焦虑(即“被容纳物”)投射给母亲(或老师、教育系统),后者就像一个“容器”。一个“足够好”的容器,能够接纳、理解并“消化”这些焦虑,然后以一种被“处理过”的、孩子可以承受的形式将其“还回”,这个过程能促进孩子的心理成长和思维能力的发展。然而,如果这个“容器”本身就是脆弱、焦虑甚至苛刻的(例如,一个过分强调分数、充满竞争压力的学校环境;父母对于分数极度重视,用严厉的方式对待孩子),它就无法“容纳”学生的焦虑。相反,它会将这份焦虑以一种更可怕的、未被消化的原始形式“扔回”给孩子。孩子体验到的,将是一种无法言说、无法思考的“无名恐惧”,它会直接导致思维能力的瘫痪。从这个角度看,许多严重的考试焦虑,可以被理解为是我们的教育或家庭系统作为“心理容器”的失败。

著名心理学家海因茨·科胡特则给出了最能触及现代人内心痛点的解释,即考试威胁到“我之为我”的根本。一个健康、有活力的“自体”,是在童年早期通过从父母那里获得持续的共情性回应而形成的。我们都需要被“镜映”,即被看到、被欣赏、被肯定(你真棒,我为你骄傲!);我们都需要一个可以“理想化”的强大榜样;我们也需要体验到与他人相似的“孪生”感,如果这些早年的共情需求没有被“足够好”地满足,个体的自体就会发展得非常脆弱,缺乏内在的、稳定的自我价值感。这样的个体,内心深处是空虚的,极度需要来自外部的赞美和成功来维持自体的凝聚感,就像一个外壳华丽但内部中空的蛋。

(责编:南名俊岳)

如何调整考试焦虑

管理你的“硬件”,安抚被激活的生存系统

既然焦虑始于身体的警报,那么第一步就是直接干预生理反应。你需要学会主动激活与“战或逃”系统相抗衡的“副交感神经系统”,即“休息与消化”系统。最简单有效的方法就是深长而缓慢的呼吸。此外,大量研究证实,长期、规律的有氧运动(如每周进行2-3次,每次20分钟以上)能有效减轻考试焦虑。

重写你的“软件”,与内心的“幽灵”对话

焦虑的核心战场在我们的头脑中。带着好奇而非评判的态度去理解自己焦虑的个人化意义,能将我们从自我批判的泥潭中解放出来,这是所有深刻心理成长的基石。

掌控你的行为,用行动建立真正的安全感

最基本也最有效的抗焦虑行为,就是充分而有效的准备。制定一个现实的、可执行的复习计划,并坚持下去。每完成一小步,你都在为自己建立真正的“自我效能感”——一种基于事实的、相信自己有能力应对挑战的感觉。这种感觉是驱散无助感和焦虑感的终极武器。此外,要善用系统脱敏的原理。通过反复进行模拟考试练习,让大脑的杏仁核逐渐“习惯”这种压力环境,降低其“警报”的敏感度。每一次的模拟练习,都是在为你的大脑进行一次“消防演习”。当真正的“火警”来临时,它就不会那么惊慌失措,你的“前额叶皮层”也就能保持在线,让你清晰地思考。

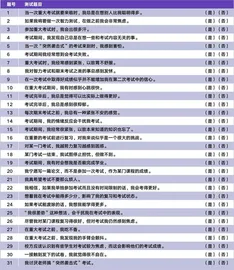

考试焦虑自评量表

根据TAI测验改编的教学测试题

评分标准:选“是”计1分,“否”计0分。请用笔勾选您的选择,完成后统计“是”的数量并计算总分。

焦虑水平评估标准: 0—11分:低焦虑 12—20分:中等焦虑 20分以上:高焦虑

注:15分以上表明已感受到考试带来的明显不适感。