弇山园,城市山林的巨丽经典

作者: 王丽方

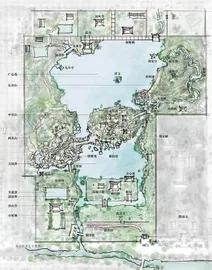

弇山园的营造叠山一胜,理水一胜。西弇山、中弇山、东弇山三山从园西南向东北斜向分布,天镜潭、广心池两大水面一南一北,穿山而连。中弇山成为大水中的岛山,大水北面为园居区,主要园境借三山二水展开。全园格局规整大气,园境丰富多变;建筑较多而且格局正,园境的呈现密集紧凑。弇山园虽是文人园林,但华丽较多,游乐趣味偏重,清雅略逊,它的盛名,也在于巨丽。

园主王世贞,字元美,号凤洲,自号弇州山人,明代著名文学家、史学家。王世贞作为明代“后七子”之首,独领文坛20年。王世贞喜好山水园林,他不仅游园、建园,而且善于写园,园记是其文学写作的一大方向。他的园记脉络清晰,刻画深细,评论精当,或瘦或肥,无不跃然纸上。王世贞的园记作品在明代很有影响,他的《弇山园记》是明代三篇长园记之一,近8000字,也是三篇长记中记写园林脉络最清楚、文字水平最高的一篇。《弇山园记》记的是平地园,这可能也是中国古代园记中记写平地园最长的园记。

王氏家族源自魏晋时期的琅琊王氏,世代显贵。王世贞的祖父王倬,成化十四年(1478)进士,官至南京兵部右侍郎,《明史》中称赞他“谨厚”。王世贞的父亲王忬,嘉靖二十年(1541)进士,累官右都御史兼兵部左侍郎,是嘉靖朝的名臣。王世贞于嘉靖二十六年(1547)进士出仕,为官共40余载,王世贞的弟弟王世懋也进士及第而出仕。

王世贞出仕做官,有两次被罢免的经历。第一次于他青壮年时期,长达八年。其间,王世贞先建离薋园,后建小祇园。离薋园就在他老宅旁边,用地比较狭小,环境有些嘈杂。后来王世贞在太仓城内西南的隆福寺西求得一片僻野,然后建造了小祗园,其后又在小祗园周边扩地渐次完成了弇山园的建设。

明代太仓城,其中心是像集镇一样的一片建筑密集的环境,中心之外,城墙之内,还有大片区域是像农村一样的环境。那里有成片的田地,有稀疏的村落农庄、古老的寺院道观点缀,还有溪流、野林和荒地。可是这些区域却属于城内,在城墙围护之内。这样的地带所具有的环境禀赋与城外真正的乡野村庄很不同,可说是既有人管,又足够闲散自然,往往其环境整饬和路桥设施水平也更高一些。弇山园就位于这样一个环境当中。

古代中国,城墙之内有田地农庄其实很普遍,这种情况甚至持续到新中国成立以后。即使是欧洲国家,古代城市的防卫城墙之内保留有农田的也并不少见。城内空地既可用于城市建设发展,作为农田也可以为战时提供粮食供给。

弇山园在太仓城的西南,从城市中心穿过喧闹的市镇和宅院密集区,进入小弄曲折、建筑低矮稀落的民宅区,再往西走,就到了隆福寺。隆福寺前方有一个很大的方池,方池的左右是废旧的园圃,感觉就像传说中隐士的隐居之地。隆福寺西,就是王世贞的弇山园。

弇山园前有一条清澈的溪流,河流两岸都是垂柳,柳枝交织,投下浓浓的树荫。小溪之南是大片的农田,田中种有麦子、稻子,还有油菜之类。春、夏、秋三季,或是黄的菜花铺满田野,或是空气中弥漫着麦香、稻香。弇山园再往西,有一座古墓,有古松柏10余株。再往西则是一座汉寿亭侯庙(关帝庙),这个庙的建筑相当神气。傍晚,从弇山园门前向西看去,在古松的掩映下,碧瓦雕檐的建筑轮廓非常漂亮。

这就是用地周边的环境,弇山园就是从小溪垂柳的环境当中入门。

弇山园被称作明代江南第一名园,诸多文人墨客皆不吝赞美之词。明代文人、曲作家张凤翼在《乐志园记》中说自己的乐志园还比不上弇山园的一个小山丘。明代另一文人陈所蕴在《张山人传》中称弇山园非常漂亮,方圆百里闻名,是东南地区名园里最好的园林。

王世贞对园的认识,有其过人之处。一般人考虑宅居为主,园林为辅,往往先定宅邸,再利用宅邸的空地营建园林。王世贞认为要先营造园林,必要达到愉悦耳目的目的,再考虑居住的问题。

在选择环境上,王世贞认为居住于市内太过喧嚣,居住于山野又太清寂,居于城市偏处的园林最为适宜。从离薋园到弇山园的宅园选建经历,正是王世贞这番认识的基础。

王世贞说,弇园之胜,在于“六宜”:宜花,芬色殢眼鼻而不忍去;宜月,恍然若憩广寒清虚府;宜雪,登高而望高下凹凸皆瑶玉;宜雨,蒙蒙霏霏,浓淡深浅,各极其致;宜风,碧篁白杨,琮琤成韵,使人忘倦;宜暑,灌木崇轩,清凉四袭,逗勿肯去。“六宜”是园、天、人三者的六种相宜状态,可以给予我们许多启示。

(责编:栗月静)

园境

作者:王丽方

出版社:上海三联书店

出版时间:2025年1月

页数:351

定价:118元