挂甲武人俑:大陆甲胄技术东传的见证

作者: 向衡

2024年底,日本东京国立博物馆举办了一场《挂甲武人 国宝认定50周年纪念特展 埴轮》特别展,展览中的主角,就是名列日本国宝的挂甲武人埴轮(后文中称挂甲武人俑)。所谓“埴轮”,是日本古代对陶制明器的称呼。《日本书纪》上说,垂仁天皇(第11代天皇)下令废止残忍的人殉制度,埴轮遂成为墓葬仪礼的替代品,标志着日本丧葬文化的重要转折。埴轮这个生僻的名词虽然写作汉字,但或许将其直接称为陶俑会更便于理解。

武人之姿

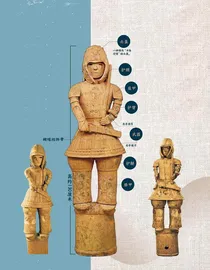

这件挂甲武人俑出土于日本群马县太田市饭冢町,制作于6世纪。它大约高130厘米,头上戴的是一种称为“冲角付胄”的头盔,并附有保护脸部的护颊和保护后脑的护板。它全身披着由小片陶板接合而成的挂甲,包括肩甲和膝甲,另外还有护臂、护腿,并且,在盔甲上贴上黏土的小土粒,表示盔甲是以铆钉接合制成的。武器的表现也显得极为精巧。挂甲武人俑右手握住佩系在腰部上的大刀,左手持弓,这倒是古代日本武人的典型装备,一直延续到几百年后的镰仓时代。但挂甲武人俑的整体形象,与大众印象里的日本武士,还是有着相当大的差异。

另外,这件陶俑的细节造型非常生动,其脸部五官造型沉稳,在整个立像上可以发现有10多个地方粘贴有蝴蝶结,由此可知,铠甲是先用绳带系绑后再穿上的。挂甲以右衽方式拉合并以绳带系住,护膝及护腿则在腿后用绳子挽结。另外,肩甲下部露出短袖的衣袖,可知护臂是直接套在手臂上的。挂甲武人俑的左手手腕上还缠卷了用来保护手部不被弓弦伤到的护套,背上背着箭袋,箭矢之箭镞朝上放置。

在这件挂甲武人俑出土地附近,还出土了4件造型相近的陶俑,研究者推测这5件陶俑可能是同一位或同一批匠人制作的。值得一提的还有,以往的研究结果认为,埴轮都是不施釉彩的,保持着胎土烧制后的本色,是较淡的橙红色。至多是在一些人物形象的埴轮上,加涂有较深的红彩,用以表现衣服、带子或帽子上的花纹。但在这次特别展上,日本东京国立博物馆根据研究员河野正训提出的新意见,将一件挂甲武人俑彩绘复制品的整个表面涂成白、红、灰三色,包括白灰竖条间隔的甲胄,以及红色的大刀,彻底颠覆了既往的形象。

异域风格

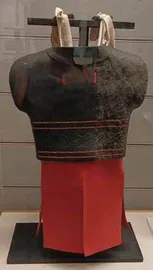

当然,挂甲武人俑毕竟只是一种明器,虽然古人制作埴轮的用途往往都是视死如视生,但挂甲武人俑的装束是不是如实反映出了当时的武器装备,还需要考古证据的作证。在大阪长持山古坟倒是出土过保存较为完整的挂甲实物。挂甲的铁制甲片高约6厘米、宽约2.5厘米,呈狭长的长方形,甲片上大多开了4个孔,用绳子编缀而成,与挂甲武人俑的情况别无二致。甲片下排压上排,可随意向上活动推移。挂甲里的膝裙用特殊的长条状中腰向内凹曲甲片联缀,同样也是下排压上排。这些编缀起来的甲片围成一圈,并在胸前对接合拢,也就是前开襟。同挂甲武人俑类似,为了增加防护部位,除了身甲之外,这件出土的挂甲也有几个附加组件,包括用小型甲片缀连而成的肩甲,由小型长条状甲片编缀的臂护,以及胫甲。整套挂甲全长约102厘米,用甲片极多,光身甲就有甲片700多片,另外肩甲甲片也接近600片。更多的甲片,意味着更大的防护范围与防护能力。而长持山古坟挂甲与挂甲武人俑形象的种种相似性,就反过来证明了后者形象的历史真实性——挂甲武人俑也成为如今所能见到的,最早的古代日本武者的形象之一。

若是将视野从日本列岛扩展到古代的整个东亚,挂甲武人俑就显得不那么“日本”了。譬如,高句丽是古代东北亚地区的政权,其势力扩展到朝鲜半岛北部。在吉林集安高句丽古墓壁画中,有当时高句丽武士形象的生动刻画。譬如,通沟(洞沟)十二号墓北室有一幅“斩俘图”,画面上出现了一位将军,正高举环首刀向跪在地下的敌将砍去。从画面上看,这个高句丽将军头戴兜鍪(也附有保护脸部的护颊),身披铁甲,胸部、臂部、腿部均护铁甲,足蹬战靴。他只有脸部和手部没有甲饰,全身几乎被护甲裹住——总体来看,与挂甲武人俑的造型几乎如出一辙。

这种相似性恐怕并不是偶然的。我国当代考古学家杨泓在研究日本古坟时代(3世纪末到7世纪末)甲胄的论文中指出,从已知的考古发掘资料来看,在古坟时代以前,日本还没有金属制造的护甲。而挂甲又是在古坟时代后期(5世纪中叶以后)才开始出现于随葬物中,逐渐取代了原先只覆盖胸腹的“短甲”,成为日本铠甲的主要类型。

而日本考古学家、京都大学名誉教授小林行雄(1911—1989)早已注意到,“在汉代的绘画中,身着挂甲的人物都是骑马形象,这恰好与各种马具传入日本的时间相符,也许挂甲是同时被输入进来的”,在出土的埴轮里,与挂甲武人俑同时期,“伴随它的是成套的马具突然大量的出现”。日本古代并不产马。《魏志·倭人传》记载邪马台国没有牛和马。日本古籍上记载,直到3世纪后期,百济(今朝鲜半岛西南部)使节阿直岐出使倭国(当时中原对日本的称呼),献上两匹良马,这方是日本有马之始。在日本三重县铃鹿市石药东古坟群发现的古坟时代后期的马形埴轮上,配备了完善的马具(包括马鞍、马镫)。

何以东传

这就表明,这件挂甲武人俑有着强烈的异国渊源。从历史上看,在古坟时代对应的魏晋南北朝时期,正是“甲骑具装”的鼎盛时期。所谓“甲骑具装”,指的就是人和马都披上甲胄的重骑兵。当时,以披坚执锐的甲骑具装充当决定性的突击力量,是战争中经常使用的战术。在集安高句丽古墓壁画中,也能看到高句丽甲骑具装的具体面貌。三室墓前室北壁有一幅攻城图,两位骑马的将军正在挥舞刀矛,催马激战。两人均是头戴兜鍪,身披铠甲。前者头上是整体头盔,后者则为双角式甲片头盔。而他们所乘的两匹战马则全身附有马铠。这正是典型的甲骑具装作战场景。

之所以要提到高句丽的甲骑具装,是因为它们很可能与挂甲武人俑渊源颇深。历史上,高句丽在向朝鲜半岛南部扩张的时候,曾经与同时期渡海进入朝鲜半岛的倭人势力发生过严重冲突。存留至今的集安《好太王碑》是高句丽第十九代国王好太王(391年到412年在位)的碣碑。碑文里提到,399年,“百残(济)违誓与倭和通”,联合进攻新罗(在今天朝鲜半岛东南部),引发高句丽军事干涉,经过几次交战,“倭寇溃败,斩杀无数”,其势力被逐出朝鲜半岛。

从军事实力的对比来看,这是个很自然的结局。当时以短甲徒步作战的日本步兵,不可能抵抗高句丽甲骑具装的冲击。在接受了失败的教训之后,日本开始向对手学习,逐渐从大陆引进重装骑兵所必需的装备,包括适于骑兵使用的挂甲,以及成套的完备的马具,可能还有优良的马种,想方设法组建起了自己的骑兵部队。今天的日本群马县就是古代的牧马之地。当然,重骑兵是相当昂贵的兵种。古坟时期的日本生产力并不发达,技术工种更是完全依赖从大陆迁徙而来的“渡来人”。因此,挂甲初传日本时便显得极为珍贵。

挂甲的突然出现,意味着古代日本的甲胄演变受到了外来甲胄技术的强烈影响。可以说,从高句丽甲骑具装的冲击,到日本引进挂甲与马具组建本国骑兵的尝试,其过程充分展现了东亚古代军事文化的交流与融合。而日本东京国立博物馆展出的挂甲武人俑,则以沉默的姿态,见证了这一段跨越海洋的技术传承之路。

(责编:李玉箫)