清朝皇帝御用吉服,缂金十二章龙袍

作者: 刘岩

缂金十二章龙袍,是首都博物馆收藏的一件传世织绣精品,年代约为清乾隆中后期。龙袍长150厘米,通袖宽200厘米。此件龙袍属清朝皇帝御用吉服中的一种。

十二章纹藏玄机

中国古代社会有森严的等级制度,而服饰则是这种等级制度最直观、最强烈的外在表现。《大清会典》和《皇朝礼器图示》规定,从皇帝、皇子、亲王、贝勒至官九品,划分为多个等级,每一等级的冠、服、带、朝珠等配饰均有细则;女眷中皇太后、皇后、嫔妃至命妇的服冠、朝珠、配饰等也各有规定。服饰制度的条律规章之庞杂浩繁和琐细详致超过了以往各个朝代。

清代统治者在服装形制方面主要沿用满族服饰传统,龙袍也不例外。龙袍采用满族袍服的形制,为圆领,右衽大襟,烙袖,并接马蹄袖,四开裾(四片剪裁)的直身式长袍。其中“烙袖”和“马蹄袖”这种衣袖和袖口的样式,源于满族生活中既要便于骑射又要御寒的着装需求,成为清代皇家服饰的一大特色。“烙袖”又称“接袖”,装饰在正身与袖口之间即小臂部位,多为石青色。缂金十二章龙袍用石青色丝线与赤圆金捻金色丝线缂织青、金双色横向条纹,以表现“烫褶素接袖”的效果。“马蹄袖”是指袖头呈半圆形,手背部较长,手心内侧部较短的袖口样式,因其形似马蹄故得名。马蹄袖平日绾起,行礼、出猎、作战时则放下,覆盖手背。

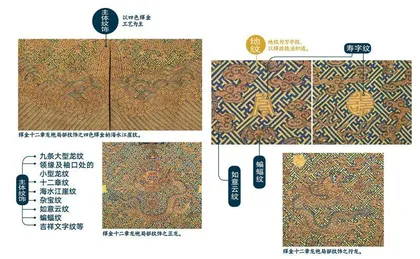

缂金十二章龙袍,纹饰可分为主体纹饰和地纹两种。主体纹饰包括:九条大型龙纹、领缘及袖口处的小型龙纹、十二章纹、海水江崖纹、杂宝纹、如意云纹、蝙蝠纹、吉祥文字纹等;地纹为万字纹。主体纹饰均以四色缂金工艺为主,地纹则以缂丝技法织造。龙袍纹饰既有吉祥的寓意,又是皇权的象征。

龙袍正身共缂织九条龙纹,分布状况:前胸、后背及两肩各缂织正龙一条,下摆前后各有行龙两条,底襟处(掩在大襟底下的部分)缂行龙一条。由于九是奇数,在排列上很难达到传统审美中的纹饰对称要求。从龙袍的前身或后背单独看时所见的都是五条龙纹,与传统观念中的九五之数正好吻合,故又有了“九五之尊”的暗喻。此外,龙袍还缂织小型龙纹共八条,分布在:领缘前后各一正龙,左右各一行龙,交襟处左右各一行龙,袖端各一行龙。

龙袍周身还缂织有十二种特殊的纹饰,它们风格相似,形状各异,史料称其为十二章纹。包括日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼(fǔ)、黻(fú)。

所谓“章”指服装上区别尊卑的不同文采。历史上人们把对自然的崇拜和精神信仰结合起来,将某些含义赋予特定的符号,并将这些符号以绘、绣、织的形式装饰在服装表面以体现某种思想理念。到了周代后期、春秋战国之交,冠冕服制被纳入“礼治”的范畴。从此之后“章服”成了礼仪的一种表现形式。

清朝初期,十二章纹样在帝王服饰上未见使用。雍正时期鲜见且制度尚不完备。乾隆二十九年(1764)《大清会典》和乾隆三十一年(1766)《皇朝礼器图式》的制定,使清朝冠服制度的完备程度,达到了前所未有的高度。在《皇朝礼器图式》中,增加了山、龙、火、水藻、粉米各章,从而补齐了十二章纹样。同时,五联星辰改成了三联星辰,分离的宗彝章合二为一。这样,十二章纹样最终成为我们今天看到的各自独立的单章形式。

可见,首都博物馆收藏的这件龙袍上的十二章纹各据一位、互不重复的排列形式,是在《皇朝礼器图式》定制完成后才织造出来的。根据这一特点,这件龙袍的织造年代应不早于乾隆中后期。值得注意的是,首都博物馆这件龙袍的“日”“月”“星辰”“黼”等章纹并不完整:因剪裁需要,纹饰的局部被缝至衣领或衣襟内。对比故宫博物院收藏的龙袍,类似情况并不为鲜。对于十二章纹自身的色彩,首都博物馆收藏的这件龙袍由于十二章纹饰采用缂金工艺而显金色,所以与《尚书大传》中记载十二章纹的色彩:山龙纯青,华虫纯黄,宗彝纯黑,藻纯白,火纯赤,是不同的。

一寸缂丝一寸金

作为身份的象征,皇家服饰的华贵不仅彰显在纹饰方面,在织造与剪裁的工艺上也展现得淋漓尽致。首都博物馆收藏的这件龙袍地纹采用了缂丝工艺,而通体纹饰均为四色缂金工艺缂织而成,内里为黄色平纹绫料,领缘绲边为织锦缎,在装饰方面采用了刺绣、加绘等工艺技法,在成衣时经过精心剪裁、拼接图案而一次成衣。

缂丝织物是中国传统丝绸艺术品中的精华。缂丝的主要织造技法是通经回纬,纬线不贯通整幅,仅依图色花纹需要,通过反复回纬换梭分色缂织,因而颜色之间会出现“水路”,呈现“承空视之,如雕镂之象”的感觉,故又名刻丝。缂丝织物以桑蚕丝线为原料,经线多为原色(本白色)的生丝(根据织物需要,也有使用熟丝或彩色丝的情况),纬线则用经过染色的熟丝绒线。整个织造过程极其细致繁杂,人们常用“一寸缂丝一寸金”来形容其珍贵,并赋予其“织中之圣”的美誉。

缂丝之高贵,主要因其耗费工时长。一尺见方的成品就需要织造数月,大幅作品则以年计。宋人庄绰在《鸡肋编》中“如妇人一衣,终岁方成”的说法并不为过。宋元以来缂丝一直为皇家御用,常用以织造帝后服饰、御真(御容像)和摹缂名人书画。缂丝的传世作品尚多,但存世的精品极为稀少。

更值得一提的是这件龙袍的缂金工艺。缂金又称为“三色金缂法”,是将纯金、纯银先铸造成赤圆金、淡圆金和银色三种颜色的金属片,经过上万次的锤打,成为薄约0.1微米的金箔,再把金箔粘在一种特殊的纸张上切割成细丝,均匀地包裹在丝线上,使纹饰具有闪亮夺目的效果。而首都博物馆收藏的这件龙袍,因所有纹饰部分均为缂金技艺,为了表现图案的颜色变化,丰富其立体感及明暗对比,以赤圆金捻红色丝线、赤圆金捻黄色丝线、淡圆金捻黄色丝线和银线捻本色丝线制成的四色捻金线来缂织。此种工艺在表现海水江崖纹的水脚纹理层次上尤为突出。

因受到织机和工艺的限制,在织造缂丝服饰时,不同于现代服装按照需要的尺寸,把各部位裁剪出来缝制,而是进行整体的图案设计,按前后身、袖子、袖口、衣领等部件,分别织造且需一次成型,缝接时花纹衔接必须严丝合缝、浑然天成。这种分部位织造的匹料,被称为“织成”。

织成料一般为织造多件服饰的整匹布料,先将服饰的图案绘于布料上,服饰各部分按不同工艺要求织造完成,服饰以外部分则多织成平纹面料,然后将织好的部分整体裁剪下来,成为袍料。最后,再将袍料的正身部分和织好的袖子、袖口、衣领等部件拼接花纹,缝制在一起。

另外,此件龙袍上的大小十七条祥龙,均用彩色丝线滚绣龙眼部位,更增加了龙眼的立体感,正所谓“画龙点睛”之笔。并在细部做了加绘处理,即用黑色、灰色、红色等线条对龙角、蝠纹、水波纹等细节部位进行勾勒,使整体图案更为细腻,层次感强。此外,龙袍以二龙戏珠团龙纹的黄色绫料为衬,领缘饰花卉纹织金锦包边,把整件龙袍的雍容华贵与精工细作体现到了极致。

(责编:马南迪)