编织欧洲

作者: 王腾远

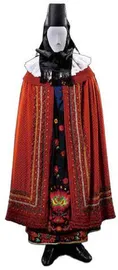

在德国柏林郊区哈勒姆,坐落着欧洲文化博物馆(Museum of European Cultures,德语简称MEK),距离市中心约40分钟地铁里程。不同于一般历史博物馆的宏大主题,MEK聚焦欧洲18世纪以来的日常生活,尤其关注服装和编织品的收藏。

欧洲文化博物馆历经了20世纪欧洲所有的历史动荡:两次世界大战,冷战时期东、西德分治和柏林墙的倒塌……直至1999年,柏林民族学博物馆欧洲部与柏林民俗博物馆合并为如今的MEK,重新对外开放。MEK的藏品承载着复杂的历史痕迹,包括早期收藏家的创新实践,德国历史的模糊遗产,以及纳粹时期和冷战时期对藏品的意识形态利用。

强化或挑战权力的“物”

在人类学家玛格德莱娜·布赫奇克(Magdalena·Buchczyk)看来,博物馆不仅是讲故事的场域,也是生产知识的工具。它们将过去的物品传递到当下和未来,将抽象的观念转化为具体的感官体验。博物馆既保存物品,又将特定的认知方式、策展人的意图与决策等结合在一起。因此,布赫奇克认为探究博物馆实践能够揭示现有的权力结构如何被巩固或挑战,尤其是在种族、阶级和殖民历史等议题上。

玛格德莱娜·布赫奇克长期关注博物馆和收藏研究,从人类学视角探讨视觉和物质文化。她于2024年出版的著作《编织欧洲,打造博物馆:柏林欧洲文化博物馆中的纺织品、历史与民族志》(Weaving Europe, crafting the museum: Textiles, history and ethnography at the museum of European cultures, Berlin)正是基于对MEK的博物馆实践及其藏品的研究。

布赫奇克对于MEK的田野调查始于2019年3月,她在博物馆阅读档案资料,参加研讨会、团队聚会以及策展会议,讨论展览计划和潜在收购事项。随着对这座博物馆了解不断深入,她意识到博物馆本身的运作和历史沿革蕴含着更加深广的社会文化内涵。

纹理民族志的动态视角

MEK有着全欧洲最大的服饰和纺织品收藏规模。从19世纪的刺绣样本到21世纪的羊毛外套,从二战时期的波兰地毯到冷战时期的厨师制服……这些丰富的纺织品构成一种编织的隐喻,启发了作者的研究视角和方法——“纹理民族志”(textual ethnography)。纹理民族志作为一种方法论和概念,超越了博物馆研究的传统框架,比如基础设施研究和话语分析,转而关注博物馆藏品(尤其是纺织品)的触觉、物质性和具身维度。纹理民族志并非将藏品视为静态的物质集合,而是试图将博物馆理解为“编织”而成的实体。在这里,知识是通过人、物、历史和环境之间错综复杂且持续不断的交织而产生。作者巧妙地利用纺织品的结构隐喻,主张认知世界和建构世界本质上如同编织的过程而相互联系。这种方法鼓励研究者培养“质地敏感性”,关注藏品如何反映与生产社会的关系和情感联系。

基于纹理民族志的动态视角,布赫奇克认为传统的博物馆研究方法专注于物品和文本档案,很少追踪机构之外的物品关系和物质文化的复杂历史。因此,2020年1月,布赫奇克踏上了为期一年的民族志田野调查之旅,追踪MEK收藏的物品在波兰、意大利和罗马尼亚的踪迹。她走访了当地的博物馆、市政档案馆和数字资料馆,甚至私人住宅,得以探究MEK的收藏品是如何被感知、使用和解读的。她在手工艺者的客厅里深入了解MEK收藏的餐具的生命史,在意大利撒丁岛学习了编织篮子的基本技巧,通过对编织手工艺的触觉和劳动过程进行深入体验,感受到物与人之间微妙的互动和融合。

纺织品交织而成的历史

《编织欧洲》由5个章节组成,第一章介绍了MEK的起源——德国传统服饰与生活器具博物馆,该博物馆源自19世纪浪漫主义对乡村生活的牧歌想象,以及对“有形民俗”(尤其是纺织品)的收集热情。德国传统服饰与生活器具博物馆的“样本收藏”旨在成为“劳动史”和乡村生活的档案库,体现了反工业化的“抢救性收藏”理念。这一章节揭示出该博物馆的创立是怀旧情结、科学抱负和制度化愿望相互交织的结果。纺织品对于塑造新知识和保存正在消失的乡村文化至关重要。

第二章聚焦波兰马祖里(Masuria)地区双织地毯的历史变迁,通过采访24位当地手工艺人和文化遗产专家,作者力图复现这一编织工艺的演变脉络。双织技术(double-wave)是马祖里地区的特色工艺,使用两组纱线织成双层布料,手工编织的复杂图案可以传达出编织者的情感与思想意图。康拉德·哈姆于1928年出任德国民俗博物馆馆长期间,首次发现了马祖里双织工艺的艺术和民俗价值。然而,受哈姆本人纳粹政治倾向影响,双织地毯当时被阐释为德国民族精神的象征。德国二战战败后,马祖里地区划归波兰,当地文化(包括特色鲜明的双织地毯)被强制“重新波兰化”。战后定居该地的纺织女工巴茜娅回忆说,这种强制同化导致马祖里本土文化与定居者文化遭到破坏,人们为躲避攻击和嘲笑不得不隐藏纺织传统。80多岁的女工鲁菲娜的回忆则展现了20世纪50年代苏联工业化浪潮下传统工艺的短暂复兴。在这一复兴运动中,双织地毯被重新赋予波兰民族属性。作者认为,马祖里双织地毯应被视为具有持续生命力的物质文化,其形态与内涵既受到历史语境影响,也塑造着它所处的时代。

在第三章中,作者讲述了意大利撒丁岛手工编织篮的历史,追溯了收藏家尤利乌斯·科尼茨克(Julius Konietzko)在20世纪30年代发现撒丁岛手编篮的历史,还有当代萨丁岛手工艺者的处境。在墨索里尼统治时期,位于意大利南部的撒丁岛被认为处于相对原始而隔绝的状态,成了当时文化宣传中意大利男性气质的起源地,用于强化民族主义话语。科尼茨克收藏撒丁岛编织篮,使该物质文化得以保存,但他的影像记录过分强调永恒的乡村景象,从而强化了南方地区原始且一成不变的刻板印象。90多年后,作者沿着科尼茨克的路线重访撒丁岛,在当地人类学家的引荐下,拜访了位于泽德迪亚尼村的手工艺者罗梅奥和他的妻子。那些用橄榄枝和灯芯草编织成的篮子结实耐用,颇具装饰性。在访谈中,手工艺者对于市场化的担忧和对资本剥削的抵制,呈现出一种去殖民化的视角,对工艺的理解超越“现代性的框架”,转向保存这种编织手工艺本身的文化内涵与劳动价值。

第五章关注冷战时期东、西柏林的博物馆如何借用纺织品,尤其是厨师工作服,重构关于城市工人阶级的藏品体系与叙事框架。在这一章中,作者通过图片档案和对多位退休馆长的访谈,描绘了20世纪80年代分别发生在东德和西德的两次展览。在东柏林民俗博物馆举办的“都市无产阶级”展览中,实习生身着厨师制服,向参观者演绎工人阶级的故事。在这场展览中,厨师制服成了一种“社会织物”,将个人生活与更广泛的政治背景联系起来。这与西柏林1981年的“幽灵仆人”展览形成鲜明对比。由于冷战时期馆藏分散,该展览没有真正的历史服装,只能根据那个年代的样式重新制作。那些崭新、未穿过的复制品虽然视觉上干净整洁,但未能体现和展示其所代表的从前的艰难处境和社会不平等。通过分析这些展览,作者揭示了从“乡村民俗展示”到“城市生活记录的范式转变”——突破传统民间艺术的局限,转向呈现日常经验与社会阶级。对于厨师工作服这一藏品的研究表明,纺织品不仅是阶级记忆的载体,更成为不同阶级意识形态的协商场域。

通过纹理民族志的研究方法和“物”的视角,玛格德莱娜·布赫奇克追溯了博物馆纺织品交织而成的历史,让读者重新审视博物馆的定义和作用,关注其所具有的协商和变革特性,突显了博物馆反映当代社会问题的潜质。

(责编:刘婕)

物的转向(Material Turn):

20世纪末人文社科领域中的一场研究范式转变。这一转向强调物质对象、物质实践与非人行为者在文化与历史研究中的中心地位,而不仅仅是作为背景的符号解读。其理论根源包括行动者网络理论(ANT)、新唯物主义(New Materialism)以及福柯对物质权力与身体规训的分析。通过这一转向,研究者重视器物本身的能动性(agency)、“物—人”共构的社会实践,以及物质环境如何塑造人类行为与权力结构。