在故宫寻找紫禁城

作者: 马南迪

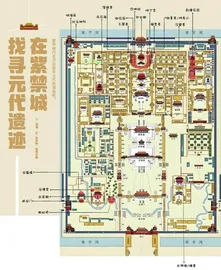

作为明清两代的宫城,紫禁城是在元朝宫城的基础上拔地而起的。尽管紫禁城与元宫城的相对位置尚待厘清,大多数学者都认为明永乐朝推倒了元代的大内,兴建了一座崭新的宫城。那么,紫禁城是完全抹去了元宫城的痕迹,覆盖其上,还是利用了元宫城的部分建筑,紫禁城内是否还留有元代的遗迹呢?

断虹桥是否为元代遗迹?

在武英殿以东,有一座南北向的单拱石券桥,横跨在内金水河之上。该桥俗称“断虹桥”,极可能是元代宫城正南门——崇天门外的周桥。周桥是对宋、辽、金时期皇城或宫城正门前桥梁的通称。元朝建设宫城时延续了前代规制,在崇天门外设置了“周桥三虹”。“虹”是虹形桥梁的意思,洪武初年,时任工部郎中萧洵奉命到元大都清理元代宫城。他是最后一批见过“周桥三虹”并留有文字记载的观察者之一。在《元故宫遗录》中,萧洵写道:“门内数(一作二)十步许有河,河上建白石桥三座,名周桥,皆琢龙凤祥云,明莹如玉。桥下有四白石龙,擎戴水中甚壮。”

现存的断虹桥两端呈八字形向外分开,桥面铺砌汉白玉大石,简朴宽敞;桥侧的石栏板雕梁画栋,双龙追逐相戏,穿梭于云雾雨气之中。两侧又有望柱20根,两两相对,同样雕刻精美。每根望柱上刻有一圈连珠莲花须弥座,座顶雕刻形态各异的石狮,石狮身上刻有一到两只小狮子,大小共34只,造型生动,没有一只重样儿的。断虹桥的石雕繁复灵动,狮子造型或活泼可爱或桀骜不驯,迥异于明清温顺的风格,当是元代石刻。不过,单凭石雕并不能认定断虹桥就是元宫城前的周桥。

内金水河

支持断虹桥是元代周桥的理由,主要有两个。第一,断虹桥与周桥三虹的大致位置吻合。有研究认为,元大都中轴线与明清北京城的中轴线,也就是现在的北京中轴线相比,大约偏西一百四五十米。元代中轴线大抵是现在的旧鼓楼大街的南北延长线,恰好穿越断虹桥。而在断虹桥正北方的隆宗门西的消防管道更新施工时,考古发现该处是元朝宫殿建筑的地基,说明断虹桥正北曾经有元代宫殿存在,这也符合中轴线上的建筑分布特点。此外,内金水河是元宫城崇天门外的金水河遗迹。明朝兴建的紫禁城,在元大内基础上整体向南迁移了约400米,就把原来在大内南墙外的金水河囊括进新宫城之内,成了内金水河。断虹桥的位置恰恰是元大都中轴线和元宫城金水河一竖一横十字交叉点,与“周桥三虹”的位置吻合。就二者位置而言,断虹桥是元代崇天门外周桥的可能性较大。

浴德堂

判定断虹桥是元代周桥的第二大理由是桥梁自身的高规制。断虹桥长18.7米,与太和门前金水桥的边桥(19.5米)长度接近,比武英殿前三座白石桥都长;断虹桥宽达9.2米,比太和门前五座金水桥最中央的正桥还要宽3米。可见断虹桥的规格很高,并非一般桥梁。宫城正殿大门前的河流通常呈正弓形,如内、外金水桥,武英殿前大桥都是如此;次要位置的则呈反弓形,如东华门内的河流。内金水河流至断虹桥下,原本应作反弓形的顶点,但偏偏在断虹桥两侧急转弯,仍作正弓形。由此可见,断虹桥与明代紫禁城内其他桥梁不是同时修建的,不符合其等级标准,只能是利用元代旧有的周桥。断虹桥左右一截河流,也利用了元代旧有的河道。

很可能明代官吏、工匠,在沿用金水河之余,发现周桥也可以旧物利用,只是此地已经不是中轴线,没有必要保留三座通行桥梁,于是拆掉其中两座保留一座,谓之“断虹”。至于保留的是周桥三虹中的哪一虹,尚需进一步的证据。

当然,断虹桥是否就是元宫城周桥,还存在争议。最大的反对理由认为元大都中轴线是与紫禁城中轴线重合的,在故宫中轴线西侧140多米的断虹桥不可能是周桥。可是,在平毁元宫城的大背景中,断虹桥从其他地方整体搬迁而来的可能性微乎其微。那么,是否存在另一种可能:元代周桥三虹的间隔很大,超过了100米,断虹桥是三虹中西侧的一桥?

明代工匠对保留的那座周桥进行了必要的改造,主要是拆除了“逾制”的构件,比如凿去桥面御道的盘龙,以及萧洵记载的桥下水中的“四白石龙”。如今,天安门外金水桥、太和门前金水桥、武英殿前白石桥两侧都没有龙头,唯独断虹桥下石券两侧顶部各有一个巨大的汉白玉雕螭首,应该是当年与水中白石龙相呼应的构件。断虹桥的这两个螭首形象古朴、气势雄壮,是明显的元代风格。

断虹桥的两头各有两只石抵兽。石抵兽是独角兽的形象,披头散发、身披鳞甲、四爪锋利,也是元代风格。石抵兽是金元石桥特有的镇物构件,明代桥头改用抱鼓石。可见,这四只石抵兽是元代文物。幸运的是,遭到拆除的两座周桥的八只石抵兽,留在了紫禁城中。明代工匠把八只石抵兽搭配大理石板,做成了两副石影壁,分别放置在永寿宫和景仁宫的大门内。这也给断虹桥是元宫城周桥,提供了一个旁证。

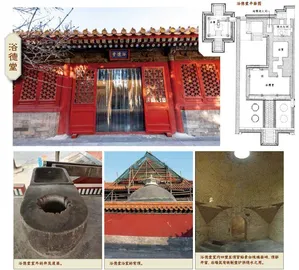

“香妃浴室”

说完武英殿的东边,再来看看武英殿后院西北平台上的浴德堂。浴德堂东次间后有一个砖砌拱券通道,通向一间后室。后室平面呈方形,室内四壁至顶贴满素白琉璃面砖,上覆穹顶,顶部开窗。后墙筑有铁制壁炉,通过石槽把室外西侧的井亭水引入锅炉,烧水后蒸汽盈满后室。这样的建筑,带有鲜明的阿拉伯式风格,更像一个土耳其浴室。它便是传说中的“香妃浴室”。经过孟森、单士元诸先生的考证,所谓“香妃浴室”是当年文物陈列所的营销策划,对于提升公众对故宫的关注度起到了积极作用,但香妃并无其人,香妃在浴德堂洗浴一说更是子虚乌有。

浴德堂是怎么来的,紫禁城为什么会保留一间阿拉伯风格的浴室呢?

有研究者从建筑源头上肯定了浴德堂的始建年代为元代,原始功用的确是浴室,并对比了新疆发现的高昌回鹘王国时期(9世纪到13世纪)的罗马风格的浴室资料,推断浴德堂的建筑技术及所代表的浴室文化是在元代由高昌回鹘东传内地的。再联系《元史·百官志》载“仪鸾局掌……殿阁浴室门户锁钥”可知,元代宫廷中有专门的浴室。在浴德堂附近地下还发掘了元代白色琉璃瓦片,琉璃釉与浴室琉璃砖相似,也与北京城发现的元代琉璃瓦相似。另外,旧北京崇文门外天庆寺有与浴德堂浴室建筑类似的元代浴室。综上,可以判定浴德堂是元宫城附近色目人斋戒沐浴的场所。

浴德堂位于元宫城西南角楼外。当年,这一带坐落着元大都留守司衙门(都城管理机构)。留守司衙门的规模较大,自然有信奉伊斯兰教的色目人在其中任职谋事,浴德堂便是留守司衙门给他们预备的工作浴室。那么,为什么浴德堂能在元明更迭、宫城破立之际保留下来,还囊括进了紫禁城呢?

这体现了明王朝对伊斯兰生活方式的包容。事实上,在王朝更迭之际,新朝的精英阶层中就有不少穆斯林,比如大名鼎鼎的冯胜、郑和等;又比如出自中亚撒马尔罕、受到明太祖朱元璋重用的天文学家马沙亦黑,后者长期执掌明朝的钦天监。大明王朝并不会因为浴德堂是穆斯林建筑,就一定要拆除它。相反,博大精深的中华文化以另一种方式将浴德堂包融进了紫禁城。与武英殿中轴对称的文华殿后院有一眼“大庖井”,与浴德殿东西呼应,共同组成《周礼》对宫城建设要求的“左庖(厨房)右湢(浴室)”。而且浴德堂的名字源自《礼记》“浴德澡身”一语,是修身养德的意思。紫禁城的设计者在破旧立新的时候保留了浴室,在建筑之中注入了儒家经典的内涵。

浴德堂在明清两代继续发挥实际功用,在明代是皇帝斋戒沐浴的场所。到了清代,武英殿改为修书处。皇帝召集一帮词臣文士成立了皇家出版社,武英殿就是他们的编辑部,后面的土耳其浴室则改造成了蒸纸处,供印刷书籍蒸熏纸张之用。浴德堂的变迁,充分表明了紫禁城设计与运转中政治审美与实用功能兼顾的特点。

桥梁、石兽和浴室都是有形的遗迹,而元在紫禁城留下了更多无形的遗迹。

蒙古民族崛起于草原戈壁,起初并没有宫城规划和政治象征的知识,但在短短几十年后,作为第三代统治者的忽必烈等人已经能在燕赵平原上建起一座深谙中国传统政治文化的宏伟都城了。整座元大都基本复制了《周礼·考工记》描绘的理想都城格局:“都城的四边每边有三个城门。都城内有九条南北大道、九条东西大道,每条大道宽度都是九轨即可容九辆车并行。王宫的路门外左边是宗庙,右边是社稷坛”。

后来的明中都皇城以及北京紫禁城的平面形状,都与元宫城相同。蒙古人建立的元王朝自觉地将自身嵌入唐宋元明清的文明传承链条之中。在宫城的规划设计上,我们就看到了那条唤作中华文脉的长河,静水深流,从两宋流到了元明清。

元代盛行的钹笠帽、后檐帽、辫线袄、质孙、兀剌靴、云肩等蒙古服饰元素,改良后继续留存于紫禁城内,穿戴在朱明王朝的精英身上,并继续影响清代。这何尝不是一种传承、一种融合?

为了突出新朝革故鼎新,明朝占领大都后大规模拆毁了皇城建筑,对于元宫城甚至还有一重厌胜的目的,不仅平毁建筑重构地基,还将紫禁城的建筑废料堆积为景山,压在元朝皇帝的寝宫延春阁之上。到永乐四年,元代宫城彻底消失在地平线上,紫禁城在原地取而代之。这给后人在紫禁城中找寻元代遗迹增加了诸多困难。我们尚未发现元宫城内建筑遗迹的影踪——断虹桥、浴德堂原本都在元宫城之外。有形的遗迹确实寥寥无几,但是无形的中华文脉始终澎湃流淌在紫禁城的红墙金瓦、日月轮替之间。

(责编:马南迪)