紫禁城的亭之最

故宫博物院茹竞华先生《紫禁城的亭子》一文统计紫禁城约有20多种不同的形式、共计50余处的亭式建筑,大多是珍品,“堪称中国园林建筑中的代表作”。茹先生从建筑学的角度,分观景亭、井亭、碑亭三种类别梳理了紫禁城的亭子。

观景亭是如今故宫中最醒目、最吸引游客的类别。井亭或许是最实用的亭子,老北京生活用水以井水为主,保护水源的井亭是当时的寻常建筑,现在已经不多见了。不过,故宫博物院还保留有相当多的井亭,完整的还有27座。传说,紫禁城初建的时候凿有72眼水井。碑亭在紫禁城内只有两座,一座是英华殿院内《英华殿菩提树诗》的碑亭,一座是文渊阁院内《文渊阁记》的碑亭。

最大的亭,最小的戏台

有人认为凡是带有“亭”字的建筑都是亭子。可这些建筑有的事实上与宫殿、楼阁无异。比如,御花园的万春亭、千秋亭,四面抱厦(在原建筑之前或之后接建出来的小房子),围以汉白玉栏杆,有精美的巨型藻井。类似的还有慈宁宫花园的临溪亭,面阔、进深各三间,门窗俱全,也有一座绚丽多彩、熠熠生辉的金龙藻井。

还有观点认为故宫的网红建筑——角楼都是亭子,说到角楼,就不得不提东北、西北角楼下,筒子河畔垂杨柳间的观景廊亭。这两处廊亭,是近年新晋的网红打卡点。春夏时节,碧柳垂下万条绿丝绦,摇曳的枝条撩拨着筒子河中廊亭的倒影,明媚的阳光给这幅画面涂抹上饱满的暖意。我们再把镜头拉远,蓝天、高墙、河柳、水面由远及近,角楼和廊亭上下呼应,把中式美学展现得淋漓尽致。然而,这两座直角形的廊亭并不是亭子,而且还不是紫禁城的遗物,是后世增修的观景点。

廊亭相当于一个个亭子并排连通二创而成,称为“轩”;故宫角楼下的观景廊亭再把长排的连廊循着河沿折成直角,正式名称是“转角敞轩”。紫禁城城墙和筒子河之间的河岸,明代分段建有36处值房,称为“红铺”。官兵驻扎其中,组成一道警备宫禁的防线。清代连通明代铺房,改建为两长条沿河蔓延的“围房”。一条从东华门蜿蜒到神武门,一条从西华门到神武门,主要作为内务府的仓库。溥仪被逐出紫禁城后,围房疏于维护,逐渐坍塌。新建的故宫博物院决定拆除危房,不过东北、西北两处拐角的围房保留了下来,只是拆除了墙壁、门窗,改建成赏景的“转角敞轩”,丰富了城垣角楼的景致。这是20世纪30年代的事。后来围房的拆建又有反复。新中国成立后,故宫博物院为了解决员工住房困难,复建围房,转角敞轩也给封闭上了,分配给员工居住。八九十年代,围房再次拆除,转角敞轩也恢复了开放的观景态势。

亭子概念范畴的扩展,不利于我们对亭子的考察,不妨进行一下瘦身,回归亭子的本质。虽然没有明确的定义,古人对亭子的定位无外乎是暂停休息之所,加之需要与周边风景融为一体,亭子通常修建得要么小巧简约,要么玲珑剔透。因此,我们可以把亭子限制为那些开放的、无门墙的小型建筑,通常是四根以上柱子支撑着一个攒尖顶的简单造型。

根据这个定义,御花园的浮碧亭、澄瑞亭或许是故宫现存最大的两个亭子了。两座亭子东西对称,面阔三开间、大约有8米之长,前出抱厦,坐落在横跨水池的单券洞石桥上。二者原本四周装有护墙板、内设斗坛(朝拜北斗的平台),后来拆除,才成为供行道、观池和休憩的纯粹的亭子。

紫禁城内最小的亭子在哪里?这是一个饶有趣味的问题。

太和门前石阶东西两侧分别放置着一座石亭和一个石匮(石匣)。二者都是汉白玉材质,其中石亭底部有两层基础石,可以拾级而上。基础石上面是一个须弥座。最上方才是一座庑殿顶、前后贯通两侧门窗关闭的石殿。这两个建筑的用途,众说纷纭。有的说石匮是一个宝匣子,里面装着五谷、红线、元宝等,象征宝;石亭是“册亭”。还有观点说石匮是宝或册宝二者的象征;石亭是“诏书亭”,用来搁置皇帝明发的诏书。石亭极小,体积堪比一个大灯笼,也只能放几道诏书而已。

乾清宫前、台阶东西两侧各有一座三层文石台,石台上各有一座铜鎏金亭子。这是根据古代“左祖右社”礼制设计的,东边为“江山亭”,西边是“社稷亭”,分别供奉江山神和社稷神。这两座金亭的规制非常高:重檐屋顶,上圆下方,象征天圆地方;隔扇棂花采用三交六椀样式,都是最高的规格。金亭非常小,边长仅1米、总高约1.4米,但构造完整,堪称一座袖珍版宫殿。金亭下方的石台是一间小屋,估计方便太监从中打扫、存放祭品之用。严格来说,诏书亭也好,江山亭、社稷亭也罢,本质是建筑模型,都是传统政治的象征物,而非真正的亭子。

有人说,乾隆皇帝修建的两座戏台是紫禁城最小的亭子。漱芳斋后殿西头、倦勤斋西暖阁各有一座戏台,都是方形四柱单檐攒尖顶式的亭子,从台基、柱到栏杆全部装饰木制仿竹的构件。漱芳斋封存着乾隆皇帝青少年的记忆,倦勤斋是晚年乾隆为自己设计的精神桃花源,乾隆皇帝一生热衷听戏、看戏。这两座所谓的亭子都是室内戏台,最多仅能容纳三四个演员上台。它们是室内装饰,谈不上是真正的亭子。

紫禁城内真正的亭子,最小者当属宁寿宫的“如亭”。如亭位于颐和轩的西山墙外,西接乾隆花园符望阁前的假山。亭子坐西朝东,二层建筑,绿琉璃四角攒尖顶、上置琉璃宝顶,南、西、北三面接双层围廊。

如亭面积仅两平方米左右。下层放着一个硕大的玉瓮,瓮下是一个汉白玉云海须弥座,瓮体雕刻云龙图案,瓮内深膛底部刻有乾隆御制诗《咏和阗玉云龙瓮六韵》。玉瓮是乾隆三十九年(1774年)的作品,当时整个宁寿宫区域刚完成不久。

如亭二层是个戏台,只能容纳一两人表演。在狭小到局促的空间设计一个戏台,是经过精密计算的。小院四面拢音,中间又有一个八角白玉栏杆围合的水井,井水传音,都可以起到增强音效的作用。遥想当年,帝后在妃嫔、近臣的簇拥下,经过一楼墙壁上的巨幅山水人物画,再走过开有花漏窗的二楼围廊,来到颐和轩西檐下的御座坐定,开始欣赏皇家小剧场的演出。如亭是紫禁城最小的亭子,也可能是世界上最小的室外戏台。

最高的亭,最美的风景

紫禁城最高的亭子,注定是建造在假山之上的。具体而言,就是御花园堆秀山上的御景亭。

堆秀山北依宫墙,只有10米左右高,却已经是宫中最高的假山了。山前两侧有蟠龙喷泉,山腰处暗设水缸储水,以管相连,引水至蟠龙口中喷出。这是故宫仅存的水法。堆秀山东西各有登道,拾级而上,就可见山顶的御景亭。亭子方形四柱攒尖顶鎏金宝顶,四面设隔扇门,四周围绕汉白玉栏板,亭内天花藻井,面南设有宝座。御景亭建于明万历年间,近可俯瞰紫禁城,远可眺望景山、西苑,是整个紫禁城观景的制高点。御景亭也是每年九月九帝后、妃嫔的重阳登高处。

最美亭子的评价标准,注定是难以言说的。明清时代,紫禁城冬季在传心殿祭祀司井之神。此外,清代春秋两季在文华殿举办经筵(为皇帝设立的御前讲座)之前,会在传心殿祭告上天。顺治年间,传心殿内开凿了“大庖井”,汲取井水供祭祀之用。大庖井的著名之处,一是井水清甜甘洌,有“玉泉第一,大庖第二”的说法。玉泉山的泉水是乾隆皇帝御封的“天下第一泉”,是清代紫禁城的生活用水来源。大庖井是紫禁城内极少数饮用水源之一,而且迄今仍未干涸。大庖井的第二个著名之处是井亭。一座方亭覆于大庖井之上,盔顶漏空,是宫中最大的井亭。如今,井沿口的道道划痕清晰可见。爱水及亭,有人就喜欢实用与沧桑兼具的大庖井亭。

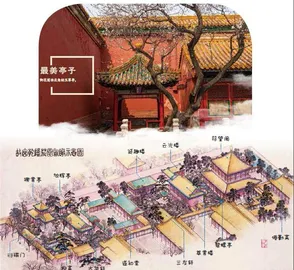

如今,观者推崇的最美亭子是御花园西北角的玉翠亭。御花园东北角、西北角各有一座小亭子:凝香亭、玉翠亭。这两座亭子东西对称,都是四角方形攒尖顶,柱子之间有坐凳栏杆,天花板装饰五彩百花彩绘,最独特的是屋顶黄、蓝、绿三色琉璃瓦相间,好似棋盘格子。御花园的东北和西北角落,两面红墙,内侧分别是摛藻堂和位育斋,南侧都是矩形水池,剩余的空间很小、延展性差、光线也不好,如何利用就成了一大难题。设计两座小亭子,本意应该是做一个点缀,并没有什么实用目的。谁料想,看似不经意的两座小亭子,点石成金,一跃成为御花园中最具传统美的代表景点。尤其是西北角的玉翠亭,亭前池畔有一株杏花树,枝繁叶茂,年年花开如云,与周边景物相映成趣,堪称点睛之树。春风拂枝的时候,阵阵花瓣雨飘飘洒洒、笼罩着小亭子,这一刻,中华传统美感具象化了。大雪纷飞的时节,虬枝盖雪,玉翠白头,又是另一番典雅景致。想来帝制时代就是后宫妃嫔青睐的休憩处,发展到如今成为长枪短炮的打卡点。

紫禁城中亭子最集中的地域是宁寿宫花园,也被称为乾隆花园。乾隆花园的第一进院落西侧有一座禊赏亭。亭旁原有水法,人工抽水,自上而下灌注到亭子里曲折连贯的石槽中,酒杯漂流其中,因此也称“流杯渠”。禊赏亭坐西朝东,坐落在须弥座上,面阔3间,进深3间,前出抱厦,三面为歇山式,中间为四角攒尖琉璃宝顶。第一进院落东南隅有一座小假山,上面有一座撷芳亭。亭子高出墙垣,可以俯瞰内外风景。撷芳亭的北侧有一座抑斋,西边与游廊相接,游廊南折后又建了一座小亭子,名叫矩亭。第三进院落还有一座耸秀亭,耸立在假山之上。耸秀亭方形,四角攒尖顶,柱间设坐凳栏杆,亭下是悬崖峭壁。第四进院落符望阁前的叠山主峰之上有碧螺亭,形似梅花,坐落在五瓣形须弥座之上,主体五柱五脊、重檐攒尖顶,构件也以梅花纹装饰,因此得名“碧螺梅花亭”。

御花园西北角的玉翠亭。

总之,正如茹竞华先生所言,各式各样的亭子穿插座落在紫禁城的庭院及宫殿之中,为整齐严肃的宫殿建筑,增添了丰富多彩、活泼生动的气氛。

(责编:马南迪)