紫禁城里的三座小庙

作者: 张程

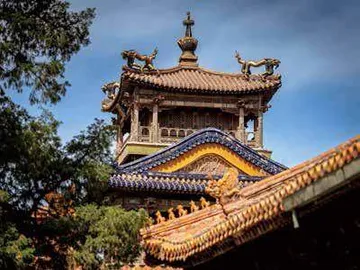

御花园的钦安殿是中轴线上唯一的宗教建筑,供奉北方玄武神——真武大帝。

位于中正殿区域的雨花阁是密宗佛堂。

清代《坤宁宫萨满祭祀图轴》,首都博物院藏。

宽阔的金水河、高耸的城墙和森严的警备,将紫禁城与烟火喧嚣的四九城隔绝了开来,但二者之间始终存在千丝万缕的联系。于是,梵语响彻晨昏的深宫、香火飘散进寂静的永巷,也就不足为奇了。

就道观而言,御花园的钦安殿是中轴线上唯一的宗教建筑,供奉北方玄武神——真武大帝;东六宫外侧的天玄宝殿更是宫中道教活动的大本营,祭祀昊天上帝。就佛寺而言,慈宁宫后院的大佛堂是太后和妃嫔们礼佛诵经之所,也是宫中最大的佛堂;中正殿区域是乾隆营建的藏传佛教院落,其中雨花阁是密宗佛堂。至于养心殿西暖阁和后宫院落,各有佛堂,虽然袖珍,却是皇家随时随地的精神寄托。明代皇后的寝宫坤宁宫在清代则成了满族信奉的萨满教的祭祀场所,频繁举行祭祀活动。坤宁宫后檐处建造了锅灶,专门杀牲煮肉。关内外的宗教、吃素的和杀生的,和谐共存于宽广的宫檐之下。

佛、道、萨满之外,众多介于正式信仰与民间传说之间的神灵,也在紫禁城拥有一席之地。到底是哪些民间神灵住进了紫禁城?

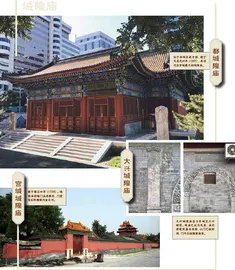

城隍庙

神武门内西横街的最西头儿有两座小庙,北边是靠着北城墙的“祀马神所”(马神庙),南拐是依西城垣而建的“城隍庙”。

紫禁城内的城隍庙是宫城城隍庙,建于雍正四年(1726)。城隍庙的辕门坐西朝东,门前有石桥横跨内金水河。过河进门后,可以看到坐北朝南的山门,门前有一个高大的影壁,影壁和山门之间有一株数百年的古槐,槐荫几乎遮盖了高大的城墙。

城隍庙由南向北依次为山门、庙门、正殿前后三进小院。正殿面阔5间,殿内供奉紫禁城城隍之神,并陈设经卷、法器等。正殿前的月台是清代祭神时供乐队奏乐和陪祭大臣跪拜用的。城隍庙建成后,每年万寿节(皇帝诞辰)和九月都遣内务府总管在此致祭。

“城隍”一词,城是城镇、隍是护城河的意思。在古代,有城池处必有城隍庙。魏晋南北朝以来,随着城市的缓慢发展,各处居民逐渐形成共识,推举地域特色的神灵(城隍神)来护佑各自的家乡城镇。城隍神一般是乡贤直臣,或者忠烈之士。市民们建庙祭祀,遇到重要关头、疑难杂事就跪在城隍神面前祈福、求示,寻求慰藉。明太祖朱元璋正式将城隍信仰上升为国家祀典,并建立了与政区等级配套的城隍体系。明清地方官员上任,拜访城隍是首要事项之一,相当于现实的父母官拜访神界的父母官。紫禁城的城隍神,除了守护城池及其居民的一般职责之外,兼有龙王爷和镇水观音的角色。每逢天下大旱,皇帝就派遣大臣到城隍庙烧香拜神求雨。留存至今的还有乾隆撰写给城隍的祈雨文书。

放眼整个北京城,宫城城隍庙只是城隍体系的一环。清代四九城共有六座城隍庙。最大的是都城隍庙,位于西城区成方街,建于元至元四年(1267)。如今,一众鳞次栉比的金融机构大楼之间,还挺立着都城隍庙的大殿。就级别而言,都城隍是全天下城隍的首领。即便是紫禁城的城隍庙,也是都城隍庙的“下级衙门”。元明两代,都城隍庙是京城百姓的公共活动空间,每月初一、十五和二十五三天都自发举办盛大的庙会,每年还有热闹的城隍巡游。入清后,八旗驻防内城,汉人迁往外城,都城隍庙的民间社火受到影响,最终于康熙年间转到南城,即今菜市口东南的南横东街路北。由于此地居住的多是南方来的文官、商贾,得名“江南城隍庙”。不过,它的正式门额是“京都城隍威灵公庙”。

明清北京城以中轴线为界,西边为宛平县、东边为大兴县。两县各有城隍。宛平城隍庙位于今西城区地安门外西黄城根路北。每年五月初一,宛平官民都要抬着本县城隍神到都城隍庙“汇报工作”,本质上是人们的巡游娱乐活动。大兴城隍庙在今东城区大兴胡同。此外,还有皇城城隍庙,称“永佑庙”,今庙已不存。这些城隍庙连同紫禁城内的城隍庙,共同构成了上自皇帝、下至村妇的北京地方神灵信仰。

“祀马神所”

城隍庙隔壁、西北角楼的下方东侧,横陈着一处东西狭长的院子。这就是“祀马神所”,也称马神庙,只有一进院子,院中就是正殿,与城隍庙正殿形制相同,均为坐北朝南、面阔五间、黄琉璃瓦硬山顶。

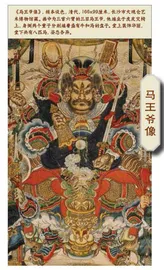

马神,又称马王爷,传说,马神为替汉武帝养马的匈奴人金日禅。马神通常被塑造成四臂三目、面目狰狞的模样,身披甲胄,高大威严。军人尊奉马神,祈求军马安康;农夫跪拜马神,祈祷六畜兴旺;商旅祭拜马神,希望出行平安、生意兴旺。满族人以骑射得天下,对马匹情有独钟,马神庙的香火自然是只增不减。遥想当年,紫禁城马神庙正殿前香炉、焚炉、祭台等一应俱全,每年春秋两季内务府大臣亲自致祭,主管皇家马政的上驷院卿陪祭。祭祀大臣奉上醇酒、美食,依照顺序敬香、行礼、叩拜、跪读祭文。同时,上驷院牵来数匹御马,拴在庙门前。祭祀完毕,人们把预先写好的祝文拴在御马的尾巴上,祭祀大臣等人要跃马扬鞭,骑乘而去。

《马王爷像》,绢本设色,清代,166x99厘米,长沙市大观仓艺术博物馆藏。画中为三首六臂的三目马王爷,他端坐于虎皮交椅上,身侧两个童子分别端有盛有牛和马的盘子。堂上装饰华丽,堂下共有八匹马,姿态各异。

对于紫禁城的侍卫、太监们而言,马神庙祭典是一个愉快的日子。他们可以分得熟猪肉打牙祭。尤其是小太监们,平日伙食欠佳,胙肉配上椒盐、酱汁,是难得的美食。能够参与马神庙祭典,想必是太监们羡慕的好差事。

四神祠

五大家仙是在北方民间传说中具有灵性的五种动物,分别是:狐仙、黄仙(黄鼠狼)、白仙(刺猬)、柳仙(蛇)和灰仙(老鼠),民间俗称“狐黄白柳灰”或“灰黄狐白柳”。或许是五大仙过于接地气,入不了士大夫们的法眼,没有进入正式的祀典,在紫禁城只有太监们供奉。逊帝溥仪回忆说,清末宫里把除老鼠之外的四大仙称作“殿神”。

文人笔记和太监口耳相传,说御花园的延晖阁里供着狐仙。延晖阁北倚宫墙,坐北朝南,上下两层,两层之间又有一暗层,是清代秀女初选的场所,慈禧太后就是在此选入宫中的。天气晴朗之际,延晖阁适合登高远眺,多数时候该处在太监、宫女们的实际掌控之下。这或许是供奉狐仙的传说起源,不过缺乏信史的支撑。

四神祠建于明嘉靖十五年(1536),是一座八方攒尖顶亭子,坐南朝北,玲珑纤秀,前出抱厦,周出围廊。

延晖阁南侧,千秋亭东、钦安殿西的四神祠倒是一座真真切切的小庙。四神祠建于明嘉靖十五年(1536),是一座八方攒尖顶亭子,坐南朝北,玲珑纤秀,前出抱厦,周出围廊。今天,游览御花园的游客纷纷选择松柏环绕的四神祠休息,在围廊上歇脚,几乎不会想到此处也曾是御花园的精华所在。

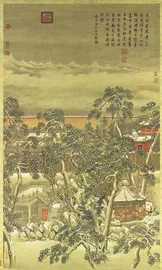

中国台北故宫博物院藏乾隆年间余省的《大吕星回》图轴,描绘了四神祠及其北侧承露台的原貌,与今天所见四神祠及承露台周围的假山石景大致相同。那么,四神祠供奉哪四神呢?第一种说法是“黄白柳灰”四大仙,与延晖阁供奉的狐仙南北呼应;第二种说法是道教的四方之神:青龙、白虎、朱雀、玄武;第三种观点认为是风、云、雷、雨四神。风、云、雷、雨蕴含自然伟力,“故宫外八庙”中一半是祀奉上述四神的。

《大吕星回》图轴,清乾隆,台北故宫博物院藏。此图轴描绘了四神祠及其北侧承露台的原貌,与今天所见四神祠及承露台周围的假山石景大致相同。

风、云二神庙在紫禁城东邻,今北池子大街最北端东侧供奉风神的宣仁庙。宣仁庙往南不到一里是俗称“云神庙”的凝和庙。雷、雨二神庙在紫禁城西邻,与风云二庙遥遥相对。供奉雷神的昭显庙在北长街西北侧。昭显庙的东北方、北长街路东是“雨神庙”福佑寺。福佑寺与紫禁城隔筒子河相望,是四神庙中离宫城最近的。出于内外呼应的考虑,御花园四神祠供奉风、云、雷、雨四神的可能性较大。

值得一提的是,昭显庙南侧、外八庙之一的静默寺是一座关帝庙,大殿内曾供有关羽使用过的青龙偃月刀。关帝崇拜大盛于清代。三国故事是满族最先接受的中原文化之一,关云长更是激励了清初的几代君臣。紫禁城内,钦安殿供奉有关羽的牌位与神像;万春亭在清朝咸丰年间重建,内供关帝像;箭亭是宫中习武之所,悬挂关帝像。不过,这些都不是专庙。康熙年间重修了西华门外的关帝庙,赐名静默寺。静默寺近在咫尺,相当于“特供”紫禁城的关帝庙。

(责编:马南迪)