摩尔曼斯克:行走在极昼与极夜之间

作者: 行走的鱼

飞机在低空缓缓盘旋准备降落,舷窗外,北冰洋的海水蓝得发黑。“战斗民族”的飞行员依旧艺高人胆大,穿过颠簸的气流,将飞机稳稳地停在了一座小小的机场。摩尔曼斯克,我又回来了。

“最后一座城市”

上一次来这里是去年冬天,作为对中国人来说看极光性价比最高的地方,小小的行李转盘几乎被中国游客包围,俄罗斯本地人挤在一旁,甚至让人感觉他们有些“社恐”。这座北冰洋沿岸最大的城市,仅仅拥有不到30万人。到了夏天,来这里的游客明显少了很多。从机场出来后,照例经过市郊著名的北极圈城市标志塔:中央细长的指针指向天空,环形的墙壁上一边写着“摩尔曼斯克”,另一边则是这座城市坐标位置:北纬68°58、东经33°03。摩尔曼斯克城区已经深入北极圈内300多公里,比冰岛还要接近极地。在它的北边,就是巴伦支海和北冰洋。

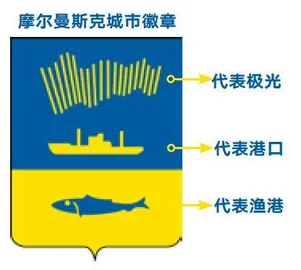

来到市中心,摩尔曼斯克火车站是当之无愧的地标。在这座冰天雪地的城市,几乎所有的建筑都是厚厚的墙壁小小的窗子,而火车站则是采用了大幅的玻璃窗,白色的窗框配上浅绿色的墙,给这座城市增添了几分别样的清新。摩尔曼斯克是沙皇俄国建立的最后一座城市,1915年,第一次世界大战期间,俄国修建了这条铁路(彼得罗扎沃茨克-摩尔曼斯克)以便向军港输送物资,港口的存在以及铁路的开通让这座城市的人口快速增长,可以说,这座城市就是在这条铁路上诞生的。距离火车站不远,一座高墙上,有一个巨大的摩尔曼斯克城市徽章,徽章上半部分是蓝色,下半部分是黄色,蓝底上是代表极光的条纹和代表港口的军舰,而下方黄底上则是一条蓝色的鱼,代表着这里也是一座渔港。

转过弯去,就到了这座城市著名的“打卡地”——全世界最北的“麦当劳”,由于政府间的经济制裁政策,这座麦当劳已经变成了俄罗斯的品牌,不过吃的依然是汉堡薯条,味道也和麦当劳一模一样。街道旁,大大的三个圆盘画着禁止吸烟、禁止遛狗和禁止饮酒的标识。虽然俄罗斯人号称血管里流的都是伏特加,但其实当地政府对于酒的控制还是很严格的,比如晚上9点之后超市就禁止售卖酒类,在学校开学等特定的日子也是不可以卖酒的。这个时候我才突然想起来,时间已经是晚上10点多了,但是抬起头来,天上依然是“艳阳低照”:太阳在地平线上方不远处慢悠悠地画着圆圈,不会升起也不会落下,这就是北极的极昼。

光之边界

凌晨2点,我依然漫步在摩尔曼斯克的街头,在世界各地旅行的经历让我以为自己倒时差的能力已经非常出众,但面对极地的昼夜,却依然十分无力。虽然明知道是夜晚,酒店的窗帘也被拉得严严实实,但在极昼的影响下,在床上翻来覆去,脑袋却十分清醒。而上次在这里度过极夜的时候,却是相反的感受,在极夜中,人很容易分泌更多的褪黑素,睡眠时间虽然被拉长,但精神却变得迟滞。这并不是简单的“昼夜失调”,而是一种深层次的时间感混乱。你无法用钟表去理解北极圈的夏天,也无法用生理节律去掌控它的冬季。

在极昼的日子里,夜晚的街上比白天安静了不少,可能当地人早已适应了这种生活节奏,不过还是能依稀看到一些孩子在街边玩耍,也有咖啡厅闪着点点灯火,人们好像拥有了更多的时间,想要把在极夜中睡过去的时间补回来一样。远处的山峦在阳光的照耀下,轮廓更加清晰,山上的积雪在光的反射下闪着金色的光芒。森林里的树木郁郁葱葱,充满了生机与活力。科拉湾的海面波光粼粼,不时有海鸟飞过,它们欢快的叫声仿佛在为这永不落幕的日光欢呼,我打开手机,再三确认时间,这不是傍晚,而是黎明前的“假象”。我站在极昼的中心,却感觉自己悬在时间的边缘。

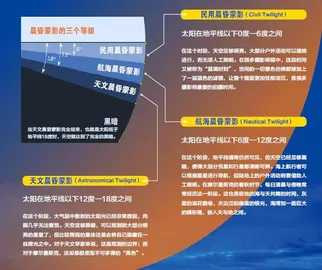

在日出前和日落后,太阳光线仍然能够散射到大气层,使得天空仍然处于蒙蒙亮的状态,在天文学上被称为晨昏蒙影。一般我们将晨昏蒙影分为三个等级:民用晨昏蒙影、航海晨昏蒙影、天文晨昏蒙影。在极夜期间,摩尔曼斯克会长时间处于天文晨昏蒙影甚至完全的黑暗中;而在极昼期间,太阳则可能在一天24小时内都不会完全落到天文晨昏蒙影以下,从而使得天空始终保持某种程度的亮度。

极地不冻港

在极地短暂的夏季(也是港口最为忙碌的时间),列宁号核动力破冰船在港口牢牢占据着C位,作为人类第一艘核动力破冰船,它巨大的身躯仿佛向人们讲述着曾经的荣光。如今,它已经成了博物馆,游客只要花600卢布(约54元人民币),就可以进入巨大的船体一探它的真容。

与列宁号相比,来来往往的渔船体型要小得多。摩尔曼斯克的渔民出海作业几乎终年不断,这得益于这座城市拥有一座极地地区十分少见的不冻港。哪怕在漫长的极夜,哪怕北面的巴伦支海被北极风雪撕扯得像战场,哪怕温度滑落至零下30摄氏度,摩尔曼斯克的港口依旧稳稳吞吐着出海作业的船只。

摩尔曼斯克所在的科拉湾是一个深入陆地50多公里的狭长海湾,三面山峰为港口抵挡住了寒冷的海风和气流,而狭长的形状也阻挡了海冰的侵袭,让海湾内的温度不会下降太快。不过,地形优势只是这座不冻港形成的次要因素,真正的功臣是被称为“欧洲暖气管”的北大西洋暖流。在西风的吹拂下,墨西哥湾暖流向东北方向流动,形成了这个大西洋北部势力最强的暖流,它每年可以向西欧和北欧每公里海岸输送相当于燃烧6000万吨煤释放的热量,温暖的海水被源源不断地送到了北冰洋巴伦支海,使得摩尔曼斯克港的海水温度常年保持在冰点以上。

在回国之前,我再一次来到了城市中心的阿廖沙纪念碑前,这座高大的雕像是一名身穿大衣的战士形象,它也是俄罗斯第二高的雕像,仅次于伏尔加格勒那座著名的“祖国在召唤”。“阿廖沙”并不是某个具体的人,而是纪念二战期间北极战场中千千万万无名战士,当时摩尔曼斯克是苏联北方舰队所在地,也是苏联与外界沟通、接收援助最近最便捷的通道口岸。因此苏军不惜任何代价,必须牢牢守住摩尔曼斯克,成千上万名战士用血肉之躯抵挡住了纳粹的进攻。纪念碑前的平台上,巨大的火盆熊熊燃烧,终年不灭。比起冬天冰天雪地的肃杀,在夏季的蓝天白云下,这座纪念碑多了一些柔和。1985年,摩尔曼斯克被授予最高级别的荣誉“英雄城市”,并且被授予了列宁勋章和金星勋章。

如今,反法西斯战争胜利已经80周年了,这些战士的英灵依旧站在这世界的尽头,守卫着自己的家乡。就像一首诗中写道的:“我们活在风雪里,但每个人都是自己的北极星。”是的,摩尔曼斯克不是尽头,而是方向。

(责编:昭阳)