宋平话里的临安旧影

作者: 唐寅

《西湖清趣图》以钱塘门为起点描绘了南宋时期的西湖景致。这幅画的具体创作时间不详,目前有南宋、宋末元初、元明等多种说法。

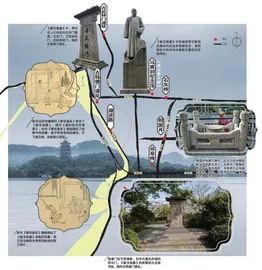

靖康之变(1127)后,宋室南迁。绍兴八年(1138),杭州正式成为南宋都城,被称为“行在临安府”。杭州城的西北门钱塘门,是进出西湖的必经之地,更在绍兴十八年(1148)经历了一次大修。从钱塘门至孤山必经断桥,正是白娘子与许仙相会之处。而从钱塘门出发,还可以追踪另一个在南宋背景下展开的传奇故事——《碾玉观音》。

结缘临安府

那是绍兴年间(1131—1162)的一个春天,咸安郡王携家眷游春,到晚上回城,进了钱塘门,路过一个装潢、修补书画的店铺,瞥见这家的女儿。在郡王的命令下,故事的女主人公璩秀秀被父母卖入王府做绣工。

如今,从古钱塘门遗址沿湖滨路向东南方向而行,沿途眺望西湖景致,不觉就到解放路,沿解放路东行,来到与浣纱路的交叉路口,能看到从唐代留存至今的古井相国井。南宋时期,附近还有一座井亭桥,浣纱路也还是杭州城西清湖河的河道。井亭桥北边,有座石灰桥横跨清湖河,故事的男主人公、郡王府的碾玉待诏(碾玉的手工艺人)崔宁就住在那一带。郡王府中有不少能工巧匠。某天皇帝赏赐郡王一件精美的战袍,秀秀便绣出一件一模一样的,大得郡王称赞。郡王想把府库中的一块羊脂美玉拿来回礼,便叫府中的碾玉待诏集思广益,崔宁提出碾一个南海观音,郡王道:“正合我意!”

这便是故事标题所说的“碾玉观音”,把这尊观音放在历史背景中来看,会发现它有着深厚的社会意蕴,亦可瞥见小说中隐含的真实。浙江地区自五代十国的吴越国时期即佛事不绝、香火鼎盛,舟山普陀山更有“海天佛国”的美誉。而宋高宗赵构(1127年至1162年在位)自建炎三年(1129)七月元懿太子赵旉薨逝后,便一直没有亲生的皇子,后来继位的宋孝宗赵眘实为养子。赵构对皇嗣的焦虑,各类正史、杂史皆有提及。自佛教传入中国后,观音便在世俗信仰中渐具送子功能,俗语谓之“送子观音”,故事中郡王进献观音,正是顺应皇帝求子的心态,故而后文写道:“龙颜大喜。”

崔宁也因此大受器重。一两年后,又值春日,崔宁在钱塘门饮酒,听说井亭桥突发火灾,急忙奔去,遇到从王府逃出的秀秀,二人一路同行,沿河避火,走到石灰桥。在那个烈火熊熊的夜晚,秀秀向崔宁吐露心迹,二人结为夫妻,决意趁大火逃出杭州。他们或许是从钱塘江边的候潮门出发,沿江而上,经过衢州(今浙江衢州市)、信州(今江西上饶市),由浙西山区走到江西,最终辗转至潭州(今湖南长沙市)。崔宁说“离行在有二千余里了”,确非虚言。夫妻俩自以为安全,在此开了一间碾玉铺。而在潭州,有个人物的插入连接了前后的情节——关西秦州雄武军刘两府。

刘锜在潭州

刘两府“从顺昌大战之后,闲在家中,寄居湖南潭州湘潭县……家道贫寒,时常在村店中吃酒”。虽然小说家没有点明,却不难看出这位刘两府就是南宋名将刘锜。刘锜于绍兴十年(1140)在顺昌府(今安徽阜阳市)大破金兵,名震北廷。在秦桧缔结和议后,他被罢兵权,任知荆南府(今湖北江陵市)六年,于绍兴十七年(1147)提举江州太平兴国宫(宋朝宫祠制度,以虚名领俸禄),赋闲家居。他于绍兴二十五年(1155)到潭州任地方官,两年后又回镇荆南。当时,不少被贬的官僚居住于湖南、广东一带,外加一些主动远离政治中心杭州的大僚,都可以说是崔宁夫妻碾玉铺潜在的客户来源,故事也写到崔宁去湘潭县为一位官人打理玉器。

被贬的官僚往往不至于陷入贫寒的境地,故事中,身为公侯将相的刘锜与市井百姓混迹一道喝酒,未尝不是一种浪漫遐想。而殿前太尉杨和王(即南宋将领杨存中,生时主管殿前司20多年,死后被追封为和王)及咸安郡王派人去湘潭县给刘锜送钱的情节,虽然是出身底层的作者信口开河,却引出了一个多口的郭立,他在送钱时偶遇崔宁,等回转杭州便悉数禀告郡王。

魂断清湖河

不到两月,夫妻俩就被咸安郡王的手下逮捕回杭州。郡王昔日曾在战场上与金兵交战,等抓到两夫妻后,本应征战疆场的宝刀,却被他拿来恐吓两个因爱私奔的底层工匠。崔宁被判发还建康府(今江苏南京市)老家居住,他从杭州的北门北关门(余杭门,后称武林门)出城,在此与秀秀重逢。北关门在京杭大运河旁,沿运河走水路,夫妻二人来到建康府生活。后来秀秀提出要把自己的父母璩公璩婆接到建康,崔宁托人去杭州,却遍寻不见,不料二老突然到访建康,和女儿女婿团聚。读到此处,细心的读者或许已感到一丝蹊跷了吧?

一家人的命运始终与杭州相连。玉观音有所破损,皇帝命令崔宁修复观音,并给予奖赏。崔宁带着全家重回杭州,满心想重整旗鼓,把碾玉铺重新开在清湖河边,却又撞见了郭立。郭立将所见回禀郡王,郡王急躁地命郭立去将秀秀带到王府。秀秀在众目睽睽之下出发,来到王府门前,却消失不见,郭立因此挨了一顿棒打。当初郡王将秀秀抓回杭州,带进后花园打死,在北关门与崔宁重逢的秀秀,已是鬼魂,这一事实到此才终于揭破。得知秀秀是鬼的崔宁本欲询问丈人丈母,却只见二老双双跳入清湖河。原来二老在秀秀被打死后早已投河自尽,这次又重回水府。秀秀明白人间已容不下他们夫妻,便拉着崔宁双双化鬼,这场剿杀也告一段落。

《碾玉观音》源出《京本通俗小说》第十卷,是近代文献学家缪荃孙于1915年在上海偶然发现的宋元话本残卷,经整理后以仿宋字体刊刻入《烟画东堂小品》丛书。晚明冯梦龙《警世通言》第八卷《崔待诏生死冤家》与《碾玉观音》文本高度雷同,因此民国以来颇有怀疑《碾玉观音》及《京本通俗小说》真伪者。当代学者那宗训通过细致的文本校勘,认为冯梦龙参考了《碾玉观音》等宋元话本并将其吸收入《警世通言》,因话本质量较高,故而改动很少。通观《京本通俗小说》,可以发现故事往往以口语讲述,是宝贵的宋元白话材料,故事也往往发生在杭州,反映出作者的地域性。这类故事与明清的章回小说一脉相承,后人谓之“宋平话”,这类平话的作者被称为书会才人,活跃于勾栏瓦舍,当时及后世的戏曲作品与他们有着深刻的关联。

郡王韩世忠

读者或许能发现,故事中的人物大都交代了姓氏,唯独这位不可一世的咸安郡王,读罢全文却懵然不晓姓名。这恰恰是作者有意为之,了解宋史者自可明白,“关西延州延安府人”“三镇节度使咸安郡王”就是抗金名将韩世忠,其府邸在今杭州市庆春路马寅初纪念馆附近,古钱塘门遗址与浣纱路之间,故事的描写也与之相吻合。自绍兴和议签订后,韩世忠便解兵罢政、优游湖山,故事开头写他带着许多家眷游春,便是非常传神的写照。在后世,韩世忠因为抗金立场被不断神化,他粗暴凶蛮的一面便渐渐消沉于正史书写中。

在南宋初年赵甡之的《中兴遗史》里有这样一个故事:韩世忠喜欢让部下的妻女陪酒侍宴,惹怒了手下大将呼延通,二人矛盾日渐加深,最后因韩世忠多次羞辱,呼延通投河自尽。《中兴遗史》全书已经散佚,但这则故事被徐梦莘《三朝北盟会编》、李心传《建炎以来系年要录》两部重要的宋代史书吸收,使后人得以了解韩世忠不为人知的另一面,与《碾玉观音》实有异曲同工之妙。近代藏书家叶德辉在读毕缪荃孙刻的《京本通俗小说》后曾撰一题跋,指出“可见当时武人豪纵,视人命如鸡犬”,身为大将的呼延通尚不免因小事而频遭侮辱,更何况璩秀秀这样出身低微的女性奴仆。

宋室南渡,力保半壁江山与金对峙,韩世忠、杨存中等武将也风云际会、位极人臣,宋廷衮衮诸公固是一世人杰,但不知又有多少小人物的命运被裹挟进这场烈火烹油的中兴伟业?撰写话本的书会才人们,大多是出身下层的文人和民间艺人,底层的生活背景使得他们或多或少有些悲天悯人的情怀,就用来源于现实生活的素材,融汇民间对韩世忠等人的不满,写就这篇宋元话本的压卷之作。故事中确有不少不符史实之处,如韩世忠于绍兴二十一年(1151)病故,而刘锜直到4年后才任职潭州,或许说明《碾玉观音》是南宋后期时过境迁的作品。但这埋没不了作者的苦心,清湖河后来改称浣纱河,又演变为如今的浣纱路,当初的清湖河桥也多已不存,这则故事却流传至今,在演绎跨越生死的爱恋传奇之外,也抗议着正史中的定论。

(责编:李玉箫)