金苹果之争:谁是巴塞罗那的建筑之神

作者: 王谦在西班牙语里,“街区”和“苹果”是同一个词,因此,“不和谐的苹果(manzana de discordia)”又可以翻译成“不和谐的街区”。西班牙人用这个一语双关的短语来称呼巴塞罗那的格拉西亚大街上位于百人议会街与阿拉贡街之间的一个街区。这个街区上有五栋精美的建筑,都由著名的建筑师所设计。其中又有三栋尤为突出,恰如古希腊神话里的三大女神,挤在一起争奇斗艳,分别是:由何塞普·普伊格·卡达法尔克设计的阿玛特耶之家,由路易斯·多梅内克·蒙塔内尔设计的莱奥·莫雷拉之家,以及由安东尼·高迪设计的巴特罗之家。

不和谐的街区

这一街区上的几栋建筑,虽然形式迥然不同,但还是有一些相似之处:它们的设计和完工时间都在1900年前后,都是改造项目,建筑的功能也相同,都是当时巴塞罗那富裕阶层的住宅。

19世纪中叶,受困于老城区内拥挤的街道和糟糕的卫生条件,巴塞罗那人决定推翻城墙,拓展城市规模。新城区的建设遵循工程师伊尔德丰斯·塞尔达所制定的规划方案,拥有宽敞的空间和完善的公共设施。在19世纪的产业革命中成长起来的新兴资产阶级纷纷在新城区购置地皮,安家落户。

在今天的我们看来,塞尔达为巴塞罗那设计的网格状城市规划是现代城市规划史上的杰作,他的方案基于人人平等的社会理想和工程师的理性思维,采用统一网格,使得城市空间匀质化,从而减少等级制度。但在当时,该方案却遭到巴塞罗那地方势力的极力抵抗,他们希望将巴塞罗那建成像巴黎和维也纳那样宏伟气派的城市,有宽阔的中央广场和放射状的绿荫大道。而塞尔达所提出的,由马德里的中央政府批准,强行施加给巴塞罗那的格子街区不仅毫无特征,还让人联想到西班牙在南美殖民地所建立的那些网格式城市。这无疑让巴塞罗那人大为恼火。

对比历史照片,我们会发现,在1900年以前,街区已经基本落成,在此居住的也都是富商,但房屋的样式却都十分严谨。为什么这片街区会变成如今这番花里胡哨的模样呢?这一切要从始作俑者阿玛特耶之家讲起。

塞尔达规定,城市里的建筑均为水平屋顶,且限高16米,无疑极大地限制了建筑的个性。阿玛特耶之家的业主安东尼·阿玛特耶是著名的巧克力制造商,希望自己的住宅能标新立异。在他的支持下,年轻的卡达法尔克以需要在屋顶为业主搭建一个摄影工作室为由,率先突破了街区的高度限制。他的策略也相当狡猾,立面上突出限高的部分是以山墙的形式出现,背后的阁楼则以“临时性的”木结构搭建。阶梯状的山墙也成了阿玛特耶之家最显著的特征,据说该形式来源于比利时的传统住宅,象征着卡达法尔克的政治理想,他一直将比利时视为社会发展和政治独立的典范,这一点他在回忆录中多次提及。

加泰罗尼亚现代主义

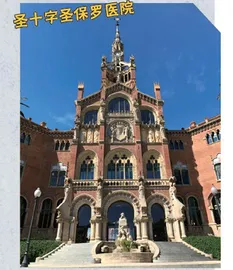

阿玛特耶之家建成的5年后,卡达法尔克的老师多梅内克设计的莱奥·莫雷拉之家也终于完成。当时的多梅内克已经是巴塞罗那建筑学院的院长,巴塞罗那建筑界的精神领袖。在此之前,他已经完成了一些颇具影响力的作品,包括他为其家族经营的蒙塔内尔·西蒙出版社设计的总部,为1888年巴塞罗那世博会设计的国际饭店,三龙城堡等,并且已经开始着手设计他一生中最重要的两个作品:圣十字圣保罗医院和加泰罗尼亚音乐宫。这些建筑被认为是加泰罗尼亚现代主义的代表作品。这里的现代主义,并不是指追求极简和功能主义的现代主义,而是新艺术运动的一个分支。当时流行于欧洲的新艺术运动在各个国家与不同的文化思潮相结合,被赋予了不同的名字:在德国叫青年风格,在奥地利叫分离派,在意大利叫自由风格,在加泰罗尼亚(西班牙东北部的自治区,巴塞罗那是它的首府)就叫现代主义。

突破限高16米

阿玛特耶之家的屋顶以搭建摄影工作室为由,突破了街区的高度限制。立面上突出限高的部分是以山墙的形式出现,阶梯状的山墙也成了阿玛特耶之家最显著的特征。

加泰罗尼亚人在西班牙国内长期受到卡斯蒂利亚人的压制。19世纪以后,卡斯蒂利亚逐渐走向衰落,而加泰罗尼亚抓住产业革命的契机,经济走向繁荣,手工业者和资产阶级逐渐成为社会的主导力量。在这种情况下,加泰罗尼亚人越来越强烈地希望复兴本土文化,重建民族认同。加泰罗尼亚现代主义便是这场轰轰烈烈的文艺复兴运动在建筑领域的体现。

多梅内克于1877年撰写的文章《追寻一种民族的建筑》是加泰罗尼亚现代主义的纲领性文件。在这篇文章中,他强调西班牙是一个多民族组成的国家,具有多样的文化和地理条件,想要创造一种统一的西班牙民族建筑几乎不可能,因此西班牙的各个地区都可以有自己的特色建筑。用这种委婉的表达方式,多梅内克避免了与中央政府的直接冲突。

如何建立一种属于自己民族的建筑语言呢?在这一点上,多梅内克受到新艺术运动精神的影响,认为今天的建筑师不应再陷入古典主义的教条之中,而应该从自己民族的传统中去寻找灵感。对于加泰罗尼亚民族来说,罗曼式和哥特式是最能代表其文化传统的两种建筑风格,阿拉伯人在伊比利亚半岛创造的穆德哈尔式风格也可以作为参考。更重要的是,这些历史资源应该与当下的实际需求和现代的建造方式相结合,加以灵活的运用。

莱奥·莫雷拉之家以及后来的圣十字圣保罗医院和加泰罗尼亚音乐宫很好地体现了多梅内克的设计思想。在莱奥·莫雷拉之家的立面上,我们可以看到传统建筑元素被反复引用,重新组合成丰富生动的构图。多梅内克还注重和本土手工艺匠人的合作,这座建筑中的雕塑、家具、马赛克瓷砖和玻璃花窗都十分精美。

金苹果之争的获胜者

街区中最著名的建筑巴特罗之家建成于1906年。建筑师安东尼·高迪只比多梅内克小2岁,文献资料都声称多梅内克是高迪的老师,主要是因为多梅内克成名太早。他于1873年在马德里取得建筑学位,2年后便进入刚成立的巴塞罗那建筑学院任教,时年25岁。高迪1874年入学,是该建筑学院的第一批学生。

民族的建筑语言

莱奥·莫雷拉之家的立面上,传统建筑元素被反复引用,重新组合成丰富生动的构图。

高迪早年的设计也的确受到多梅内克的影响,他的第一个建筑作品文森斯之家采用了穆德哈尔式风格,极为张扬和繁复。但之后的高迪走上了一条与多梅内克完全不同的道路。多梅内克的建筑是民族的、时代的、历史的,他和包括卡达法尔克在内的一代巴塞罗那建筑师,将建筑创作看作一种政治诉求的表达,建筑师本人也积极参与政治活动。与他们相比,高迪对建筑理论和政治都不感兴趣。在他的职业生涯中,他致力于寻找一种属于自己的个性化的建筑语言。高迪热爱家乡,热爱大自然,还是一个虔诚的天主教徒,这些个人的身份特征,是他创作的激情和灵感来源。

今天我们大概都会承认,在这场金苹果之争中获得胜利的就是巴特罗之家。从世界各地蜂拥而来的游客在巴特罗之家的门口大排长龙,对旁边的几栋建筑几乎视而不见。那么与街区里的邻居们相比,高迪的建筑高明在哪里呢?

我认为高迪的超越性主要体现在其信奉的建筑作为一种“整体艺术”的观念。在毗邻的几栋建筑里,建筑物个性的表达主要依赖于依附在建筑身上的其他艺术形式,例如雕塑、壁画、玻璃窗、家具等等,剥离掉这些装饰,建筑本身不如高迪新颖。而高迪赋予建筑流动的自然形态,将所有的艺术形式完全融入建筑之中,最后的建筑物是作为一个完整的艺术品呈现出来的。例如,圣乔治屠龙的传说作为加泰罗尼亚文化的象征,被反复呈现在当时的建筑上,大多数建筑师都用雕塑来体现,同样的房子,如果换一个雕塑,就变成其他文化背景下的建筑了。

建筑艺术的整体性

巴特罗之家体现了建筑师信奉的建筑作为一种“整体艺术”的观念,用整个建筑来讲述圣乔治屠龙的故事。内部建筑空间时而放大,时而缩小,整个行走体验非常丰富,展现出自然流动的空间体验和轻松欢愉的氛围。

故事:巴特罗之家的屋脊像是龙背,圆形的塔楼象征着屠龙的宝剑,阳台上面具般的栏板象征着死于龙爪下的受害者,而阁楼的阳台栏板则做成玫瑰的形状,象征着最后的胜利(传说中,屠龙之后,龙血滴落的地方开出了玫瑰)。相比于雕塑那种平铺直叙的方式,高迪采用了隐喻的手法,将故事中的形象与建筑的构件结合,这让建筑整体更具有诗意。

再看建筑的平面。作为上流阶层的住宅,这几栋建筑的平面布局大体类似,但巴特罗之家的空间尤为独特:内部的墙体都是歪歪扭扭的,几乎没有一处笔直的线条,这让房间与房间之间的过渡非常顺畅自然——当然这也会制造出一些犄角旮旯,即所谓“难用”的空间,但是对于这类住宅来说,充分利用面积并不是主要的考量。环绕着中间天井的走廊,在莱奥·莫雷拉之家和阿玛特耶之家中,只是一个单纯交通空间,而在巴特罗之家中,走廊会“窜进”房间的内部,或是产生几条支线,穿过几个房间之后又与主流线汇聚,空间时而放大,时而缩小,整个行走体验非常丰富。

巴特罗之家所展现的自然流动的空间体验和轻松欢愉的氛围,源自高迪对于光线、空间和材料这些关乎建筑体验的命题的关注,这在当时的巴塞罗那建筑师中并不是最核心的话题。然而历史仿佛开了一个不大不小的玩笑,那些认为建筑高于个人,致力于用建筑塑造民族的文化认同,代表社会与时代精神的这一批建筑师,如今完全被淹没在安东尼·高迪巨大的光辉之下,而一个执着于表达自我的人,成为一座城市的代名词。

(责编:李玉箫)