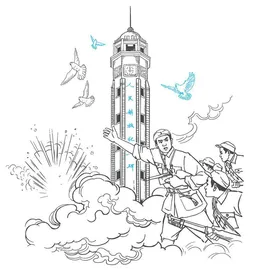

重庆解放碑那些鲜为人知的故事

作者: 杨骏

在渝中区邹容路、民族路和民权路交会处,有一座八面柱体建筑,它是重庆的标志性建筑——解放碑。

解放碑最初的名字叫“抗战胜利纪功碑”,1947年竣工落成,为纪念抗战胜利而建。中华人民共和国成立后,应人民要求,改名为“人民解放纪念碑”,正式更名时间定在 1950年10月1日,中华人民共和国成立后的第一个国庆节。这一名字和时间的寓意很明显:它不仅是纪念重庆和西南的解放,更是纪念全中国人民的解放。

改名题字的重任,落到了刘伯承的身上。为何刘伯承写下的“碑”字会“少一撇”?原来,刘伯承从小接受私塾教育,写得一手好字。而在中国书法中,“碑”字是可以用“少一撇”的写法的,颜真卿的《多宝塔碑》《颜勤理碑》,柳公权的《玄秘塔碑》,西安碑林的“碑”字都是如此。

重庆有句歇后语:解放碑的钟——不摆了。它讲的,便是解放碑顶端的钟不准、停摆的事。

解放碑修建之时,其顶设有警钟、探照灯、风向器和方位仪等,唯独缺少计时功能的大钟。当时,真元堂(现中英联络处)被炸毁,但时钟被保留下来。真元堂将时钟捐出,安放在解放碑顶。

因为是机械钟,每天都要上发条,所以每天早上都得有人进碑,手动给钟上动力。胡明富是解放碑的首位调钟人,他回忆说,当时碑里每个钟上都挂有一根鸡蛋粗的麻绳,麻绳另一端是100公斤重的铁铊。每天,他都要进到碑里,抓紧这根麻绳,把它拉上位于塔顶的大钟背后机械位置。拉每根绳子的时间约半小时,4个大钟就需要 2个多小时。

动力有了,时间校准也成了问题。为此,当时路灯管理所专门给胡明富配了一只金色表带的自动进口表。虽然有“调钟人”的辛苦工作,但靠人力拉,难免会出现四个钟步调不一的情况。

20世纪80年代,解放碑换上了石英钟,不用发条,准确多了。解放碑的钟进入第二代。

2000年,一台电脑控制,以电源作为动力的钟成为解放碑的第三代钟。它由烟台塔钟厂生产,嘉陵集团出资。

2007年,瑞士劳力士捐赠了一套钟。这套钟使日光灯退出历史舞台,改由电子管发光投射到钟面。它成为解放碑的第四代钟。

2018年,劳力士的合同到期。当年2月5日,换成了由烟台持久钟表公司生产的瑞士天珺钟表。这套钟使用至今,也就是解放碑的第五代钟。如今,解放碑的钟不仅不会“不摆了”,更是准时的象征。

几十年的风雨,五代的变迁,解放碑的钟体现的不仅是自身的变化,更是时代前进、改革开放、技术进步的标志。

(卡卡摘自《重庆日报》 图/豆薇)