“元年者”的后裔

1941年12月7日的早上,两队飞机从瓦胡岛北部,向着岛南部的珍珠贝形港口飞了过去,火奴鲁鲁的市民们还在诧异于头顶飞过的机群,军港方向已经响起了连绵的爆炸声,霎时间滚滚浓烟升腾而起。两拨战斗机群,进行了约2小时的轰炸,4艘战列舰在珍珠港内被击沉,2335名美国军人牺牲,68名平民遇难,直到现在,这都是美国海军历史上牺牲人数最多的一次战斗。

日本的这一行为震惊了美国,也震惊了全世界,美国以此为由正式宣布参战,第二次世界大战开启了太平洋战场。整场事件中,最尴尬的莫过于生活在夏威夷的近16万日裔侨民,这其中在夏威夷出生的第二代移民超过10万,从此后,他们的忠诚和清白遭到质疑,财产被冻结,言行被监控。很多日裔青年为了证明对国家的忠诚,报名参军,由日裔美国人组成的第442步兵战斗队在欧洲和非洲战场都取得了卓越的战绩,很多日裔士兵获得了荣誉勋章。

元年者和《日夏移民协定》

按官方记录,1868年的夏天,第一批日本人到达了夏威夷,那一年正是明治天皇元年,因此这些人被称为元年者。元年者与初代华工一样,都是夏威夷王国解决持续增长的糖业缺乏劳动力的方法。在江户时期,日本人离开日本国境是非法行为。荷兰裔美国人尤金·米勒·范·里德作为夏威夷王国的大使,企图说服日本政府向夏威夷派遣劳工。虽然范·里德从幕府手中得到了许可,但赶上明治天皇登基,许可再次被撤销,元年者们在没有合法离境手续的前提下从横滨出发,数月之后抵达夏威夷。

首批抵达夏威夷的日本人包括142位男士和6位女士,全部进入甘蔗种植园工作。两三个月后,因为工作条件过于恶劣,有4位女士和50位男士决定返程,另有7人合同未到期就去世了。其余近百名元年者从此留在夏威夷,并和夏威夷人结婚生子,开启了日裔移民融入夏威夷的历史。

1968年,为了庆祝日裔移民登陆100周年,神庙谷纪念公园以1/2的比例仿建了日本京都平等院凤凰堂,当时的夏威夷州长约翰·A.伯恩斯主持了落成典礼,充分肯定了日裔移民对夏威夷的贡献。京都凤凰堂有900年历史,是京都胜景之一。瓦胡岛上这座群山环抱里的红色庙宇显然没有京都凤凰堂的风雅,但神庙谷纪念公园终年不断的绵绵阴雨和苍翠欲滴的自然风光反倒比日式的精致景观更具禅意。寺庙内供奉着一尊高约9英尺(约2.7米)的阿弥陀佛坐像,寺庙外设有一座重达3吨的和平钟,虽然没有常驻僧侣,但仍可敲钟礼佛,祈求平安。附近居民也时常到此,带着孩子喂锦鲤,看天鹅,在茶亭喝茶聊天。

元年者到来之后,夏威夷20余年间不再有新的日本移民,直到1885年《日夏移民协定》签订。1881年卡拉卡瓦国王出访了日本,甚至向明治天皇提出让夏威夷公主与日本皇子联姻,万世一系血统纯正的日本皇室当然拒绝了这个请求,但是在移民政策上有所松动,最终签署了移民协定。在商定日本劳工待遇的前提下,日本开始向夏威夷王国输出契约劳工。1885年,943名劳工抵达夏威夷,1900年,日裔人口已经占夏威夷总人口的25%,到1920年,日裔人口高达夏威夷总人口的40%。1924年,美国通过的《移民法案》全面禁止亚洲移民进入包括夏威夷在内的美国领土,日裔新移民数量骤减,直到二战以后日美邦交正常化之后,才逐渐开始新的移民活动。

夏威夷的日本文化痕迹

我第一次吃到日本料理是在夏威夷。20世纪90年代,日本料理在北京还非常少见,且属于一般百姓消费不起的异域风情。在夏威夷,日本寿司非常常见,甚至在超市里也能当速食买到,卖日本便当或者日式拉面的小店到处都是,店面极小消费不贵,即使吃鱼生的餐厅,对美国人的收入而言也算得上平价。一开始我以为是因为日本游客多,后来才知道有日本血统的人口在夏威夷州占了1/3以上,寿司、拉面成为当地人的日常饮食也就不足为奇。

当地还有一种饮食叫作Poke(夏威夷语,意为“切块”),是一种米饭上覆盖着各种生鱼切块的简餐,新鲜的当地Ahi鱼(吞拿鱼的一种)或者三文鱼,拌了各种不同口味的酱汁,浇在米饭上,放在冰箱中保鲜,开盖即食,冰凉鲜美,是烈日炎炎下的一道开胃菜。这种Poke既像是粗放版的寿司又像清凉版的盖浇饭,似乎也是受到日本餐饮文化的影响。

随着日裔劳工而来的还有日本的宗教和风俗。20世纪初,在日裔移民达到高峰的时期,夏威夷曾建有180余座神道寺和日本佛堂。二战期间,很多庙宇被关闭、拆除,僧侣和宗教领袖被监管。现在仍在运作的神庙有7座,火奴鲁鲁地区就有几家,例如努阿努山谷里的夏威夷大神宫和中国城附近的夏威夷出云大社,不仅是夏威夷也是美国最早的神道寺庙之一。 大神宫始建于1912年,就在艾玛王后的夏日行宫附近,供奉的主神为天照大神和伊势大神,但同时也供奉乔治·华盛顿、亚伯拉罕·林肯和卡美哈梅哈一世等对美国和夏威夷发展有关键贡献的历史人物,是一家完全融入当地社会的日裔美国籍夏威夷人的神庙。出云大社始建于1906年,供奉大国主命,可能是目前美国最古老的神道寺。这座寺庙就在中国城附近,与文化广场隔着一条努阿努河,与神庙隔河相望的是建于1889年的天后宫,夏威夷最早的道教寺庙,供奉妈祖,由潮汕林氏出资建设。可见,由于临近港口,中国城不仅仅是华人到火奴鲁鲁的第一站,也是所有族裔登陆的第一站。出云大社每年举办新年初诣和广岛和平纪念活动,两次盛事不仅吸引岛上的日裔居民,也会有很多其他族裔和游客参与其中。

出云大社在全盛时期在其他岛上有许多分社,信众庞大。珍珠港事件以后,出云大社的僧侣悉数被关押至美国本土的日本人集中营,寺庙产业收归政府所有,20世纪50年代以后,经过日裔社群多次抗争,这座主寺才最终被返还,继续举行宗教活动。现存的建筑由设计师渊野平吾设计,占地面积不大,主堂采用日本传统的大社造风格,无钉榫卯全木结构,人字形屋顶高高耸起,屋檐下悬挂麻绳装饰,主堂外有净手水池和白色鸟居。渊野平吾是夏威夷第一位取得建筑师执照的日裔移民,夏威夷真言宗本愿寺和马基基教堂也出自他的手笔。

本愿寺离我家很近,就在我常常买菜的沃尔玛隔壁。每次路过这个有点斑驳的日式建筑的后墙,我都好奇这个建筑的历史,查了资料才知道这个藏在高楼大厦里的庙宇始建于1918年,是夏威夷最具代表性的日本佛教寺院之一,属于密宗真言宗。绕到后边的小街上才能找到寺庙的正门。寺内装饰华丽,设有风神和雷神的大型雕像,还有描绘胎藏界曼荼罗的600平方英尺(约56平方米)天花板画,寺院前方是真言宗始祖弘法大师的全身立像。随着第二代、第三代日裔移民的成长,单纯的日语法会已经不能完全满足信众的需求,该寺在2009年开始提供英文法会,旨在适应多元文化社区的需求。

马基基基督教堂则是日裔移民逐渐融入主流基督教社会文化的象征。这个教会最早由日本传教士奥村多喜卫创建,现在的教堂建于1932年,据说是按照日本江户时代高知城的式样设计建造的。高知城位于四国岛,正是教会创始人多喜卫的家乡。白墙灰瓦的色调,质朴肃穆,高塔设计保留了日本城堡的特色,中央的十字架和尖拱窗融合了西方教堂建筑元素。这家日裔教堂离夏威夷第一华人基督教会不远,步行距离不到5分钟。即使融入主流社会文化,各族裔仍然保留极强的民族特色,给平淡无奇的城市街景增添了些许特色。

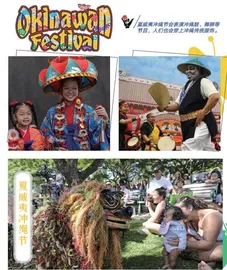

特别值得一提的是,夏威夷的日裔移民中有很大一部分来自冲绳。冲绳原为琉球王国,1879年被日本吞并。琉球群岛土壤贫瘠,农业发展规模较小,在日本社会中冲绳人又一直受到种种歧视,发展机会受限。在政治活动家当山久三的积极推动下,冲绳大规模向外移民,夏威夷就是重要目的地之一。这些冲绳移民和其他日裔移民在语言文化上有所不同,目前最大的冲绳移民组织是下夏威夷冲绳联合会,从20世纪80年代开始,冲绳联合会每年资助举办夏威夷冲绳节。在节日活动上表演冲绳三线琴、冲绳鼓、盂兰盆舞、舞狮等节目,提供冲绳荞麦面、炸面团等特色食品。每年火奴鲁鲁节,各族裔表演节目时,冲绳移民也往往在日裔移民之外,另行预备其他节目。因为冲绳节每年在我家隔壁的会展中心举办,因此我也常带着孩子去凑热闹。所谓三线琴,从造型到音色都与三弦类似,特色小吃炸面团比较像圆形的油条,从中也能看出中华文化对冲绳风俗的影响。

丹尼尔·井上与夏威夷的州化运动

瓦胡岛的民用机场是夏威夷对外联系的主要口岸,机场全名叫作丹尼尔·井上国际机场。丹尼尔·井上这位日裔美国人对二战后夏威夷的发展至关重要,推动了夏威夷成为美国第50个州,1959年当选夏威夷在美国国会中第一位众议员,也是美国第一位日裔众议员。1963年后成为联邦参议员直至2012年去世,其间曾任参议院临时议长。

和同时代的日裔移民一样,珍珠港事件无疑是井上生命中的重要转折点。珍珠港被轰炸的时候,井上还是个高三学生,并在红十字会做志愿者。1943年,罗斯福总统成立了由日裔第二代组成的442步兵战斗队,这支队伍由2500名夏威夷日裔移民和800多名美国本土日裔移民组成,井上就是其中之一。这支队伍并没有被派到太平洋战场,但是在欧洲和北非作战。井上于1945年在意大利的一次战斗中负伤,失去了右臂,这次英勇表现为他赢得了铜星勋章。