檀香山的中国风味

作者: 郎朗

20世纪90年代,刚刚来到夏威夷的时候,年近半百的妈妈为了适应汽车社会,鼓足勇气学会了开车,但是总是不能把车停进中国城狭小的停车位,每次买菜都要带着我一起,开到一家店门口,让我下车,嘱咐我“买李锦记的老抽酱油”或者“3个猪蹄子,要前腿不要后腿”,然后自己开着车继续转圈,等她转回来再接上买好东西的我往下一站开去。十几岁的我对光顾中国城很不耐烦:那里的人都说广东话,卖的蔬菜、熟食也大多是岭南风味,我这种北方长大的小孩完全找不到熟悉感,甚至比在西人的超市里面临更大的语言挑战。时过境迁,现在的我成为一个每天烧饭的妈妈,仍需要时常跑跑中国城,买些只有那里才能买到的调味品,也有机会细细观察中国城里的老旧建筑,发现有些建筑其实十分堂皇,想来也曾有过风光岁月。

今天,少年孙中山的雕像矗立在中国城入口处的街角公园里,对面是檀香山市中心的政府办事处,背后是一座已经废弃的二层楼。雕像中的孙文穿着长衫,梳着辫子,脸庞稚嫩,眼神坚定。这里游人稀少,略显落寞,当年的孙文离开祖国,在全新的语言文化环境下,大抵也是这样孤单前行吧。

夏威夷可以算是孙文的第二故乡,在这里孙先生学会了英语,了解了三权分立,成立了兴中会,中国城里很多的老店铺都是20世纪初那场革命的赞助者,这是夏威夷的华人为故乡做出的最大贡献。当年很多革命者的后代,今天仍然生活在这里,檀香山——火奴鲁鲁更为中国人熟悉的名字,一直是中美关系的最前沿,而华人社会就是前沿最重要的润滑剂。

从稻米、蔗糖到辛亥革命

从夏威夷王国的海关记录来看,华人大规模移民到夏威夷始于19世纪中后期,从广东省香山县(今中山市)每年有大量华工进入夏威夷,最高的时候一年有4000多名华工入境务工。这些人大多在甘蔗种植园和糖厂工作。但是,华人在夏威夷的历史远比糖厂的兴旺久远得多。华人几乎和欧洲人同一时期来到夏威夷,据说库克船长的船上就有华人海员,可能这些人来自已经被英国殖民的东南亚。18世纪初到访夏威夷的英国水手在日记记载,他在夏威夷看到了两类中国人,使用两种不一样的方言,似乎无法沟通,他们之间用夏威夷语对话。当时在夏威夷讨生活的华人有两个不一样的群体,一波说粤语,一波讲客家话,因为都不会写字,唯一可行的沟通方式反而是当地的夏威夷语。

除少量华商以外,最早到达夏威夷的华人多是广东福建一带的农民。华商大多是瞄准了夏威夷出产的檀香木,檀香山这个中文名字由此而来。华商并不久居此地,大多频繁往来于夏威夷、东南亚和中国之间。而攒了一笔路费到夏威夷找寻机会的农民大多无力负担频繁的往返,在夏威夷落地生根,把辛苦攒下的钱购置农地。据“中国空军之父”杨仙逸将军的外孙杜利威讲述,他父亲的家族早在18世纪90年代就到了夏威夷,第一位先祖经营水稻种植园。当时,夏威夷稻米主要出口北美洲各地。直到19世纪末,夏威夷稻米生产仍然完全由当地华人家族掌控。杜家作为最早定居夏威夷的华人家族,与夏威夷人和其他民族多有通婚,子孙绵延,早已成为北美华人中的大家族之一。

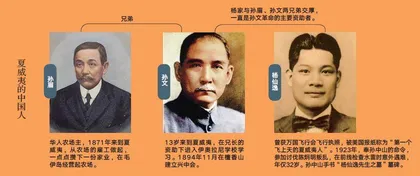

最为中国人熟知的华裔农场主当属孙眉。1871年,年仅17岁的孙眉来到夏威夷,从农场的雇工做起,一点点攒下一份家业,在毛伊岛经营起农场。1879年,事业有成的孙眉将母亲和幼弟接到夏威夷团聚。13岁的孙文在兄长的资助下进入伊奥拉尼学校学习。初时,孙文一句英语也不懂,3年后,在1882年毕业时,他被夏威夷卡拉卡瓦一世国王授予英语文法比赛二等奖的荣誉奖励。

孙文1883年返回中国,接受医学教育,成为一名医生。他在1894年11月第二次来到夏威夷。这一次孙文带着推翻清廷的决心而来,游走于夏威夷华侨之间,争取支持。同年,在檀香山市中心一位革命党人的住所举行了兴中会第一次会议,兴中会宣告成立。虽然当年开会的建筑早已不复存在,但中国城仍然保留了兴中会党部的旧址,那是一处极不显眼的小门脸,并不对外开放,要不是偶然看到门楣上褪色的“兴中会”三个字,我根本不会注意到这个建筑。夏威夷华侨革命热情极高,捐钱捐物,很多家境优渥的子弟都自愿加入了兴中会,黄花岗七十二烈士中明确记载为夏威夷华侨的至少有三位。

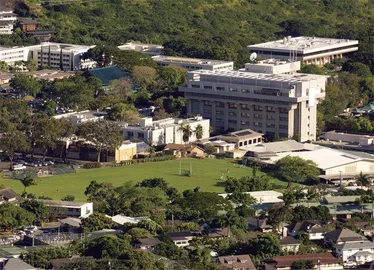

兴中会在一所华人男子学校里举行军事操练,这所学校就是中太平洋学院的前身。我高中读的正是中太平洋学院,在马诺阿山上,与夏威夷大学的主校区相邻。马诺阿山谷潮湿多雨,校园里尽是参天大树,校园极大,山上山下,课间10分钟常常不够走到下节课的教室。我原来只知道这所学校是由一所华人男子学校和一所夏威夷人女子学校合并而成,却不知道这个校园与兴中会有这样一段渊源。

找寻孙中山相关的文献时,我常惊讶于这些华侨子弟的革命精神,特别是年轻一代,很多在夏威夷王国出生长大,受到良好的基督教英语教育,虽然夏威夷被美国吞并,种族主义政策开始露头,但以他们的学识和家族声望完全可以在夏威夷过安稳悠闲的日子。而他们有些人抛家舍业、只身犯险之前甚至可能从未到过所谓的父母之邦。

杨仙逸将军就是这样一位青年。1891年,杨仙逸出生在华人“糖王”杨著昆家中,杨家与孙眉、孙文两兄弟交厚,一直是孙文革命的主要资助者。据说杨仙逸的名字是孙文起的,是他自己的字“逸仙”两字的倒转,可见孙先生对于挚友家的晚辈寄予厚望。杨仙逸学习优异,先后就读于夏威夷大学、加州哈里大学机械专业、纽约迦弥斯航空大学,获万国飞行会飞行执照,美国的报纸将其称为“第一个飞上天的夏威夷人”。1917年,杨仙逸携机回广州参加护法战争,被孙中山任命为飞机队队长。1922年,他返回美国向华侨募集资金购买了12架飞机,其中杨父一人捐赠了4架。1923年7月,在杨仙逸的主持下,中国自行设计生产的第一架军用飞机正式试航。同年,为平息陈炯明在惠州的叛乱,杨仙逸带领将官布置水雷,在实验过程中意外殉难,时年仅32岁。

孙中山追封这位夏威夷子弟为陆军中将。此时的孙中山也进入了迟暮之年,而革命尚未成功,前路依旧漫漫,可以想见孙先生亲手为这位晚辈书写墓碑的时候,心中该是怎样的悲怆苍凉。

从中文教会到英语华人教会

靠近中国城的南国王街上有一个绝不会被人忽视的白色建筑,屋顶采用中国式的飞檐,铺以灰瓦,檐下的粉红色彩绘花纹看起来很像中国的瓦当。大门为檀香木质地,门楣的装饰和门框的彩绘具有明显的中式风格,门上匾额以红色汉字写着“中华基督教会”。主体建筑右侧是一个三层宝塔建筑,三层的构造代表圣父、圣子、圣灵三位一体,屋顶插着象征基督教的十字架。这就是夏威夷第一华人基督教会,成立于1876年,无论过去现在,都是很多华人融入夏威夷生活的第一站。

王国时期来到夏威夷的华人家族,本地化的过程也是基督教化的过程,而彼时的夏威夷王国也处在基督教化的过程中,华人和夏威夷人几乎一起进入了基督教的文明规范。可能正因如此,无论是夏威夷贵族还是平民百姓对于华人的到来都没有明显排斥,这也是华人愿意在这里长期定居的一大原因。华人为夏威夷人工作或者夏威夷人为华人工作都十分普遍,两族通婚也并非少数。当时成功的华商也有不少与夏威夷贵族通婚,例如陈芳,夏威夷第一位华裔百万富翁,娶了夏威夷的贵族,生育了16个儿女,做过卡拉卡瓦国王的商务大臣,是华人和夏威夷人两族融合的代表人物。

除少数精英阶层外,大多数到夏威夷的华人来自农村,不要说英语,能读写中文的都是少数,因此教会除了教授基督教教义以外,还办起了识字班,既教授英文也教授中文。教会也承担公共卫生服务的职能,讲授卫生知识,提供救急医药,还作为慈善机构为移民社区提供必需的经济支持和法律援助。而且,教会是华裔移民与其他各族沟通的重要渠道。教会曾经组织教友的唱诗表演,卡拉卡瓦国王的公主利凯利凯应邀参加了演出。第一教会也曾经组织学员在利留卡拉尼女王的生日宴上表演,为华人社群争取更多王国高层的支持。教会的门德牧师对孙中山的革命事业也颇多帮助,当年广州起义前操练用的男子学校就是门德牧师创建的;第一次起义失败后也是门德牧师和教会成员帮助孙中山返回夏威夷,为他进入美国提供证明材料。

从华工大规模进入夏威夷开始,当时同为外国人的一些白人就对此颇多微词,当海关权力移交美国之后,华人接亲眷来夏威夷团聚几乎变得不可能。同盟会成员杨广达在辛亥革命成功之后携妻子和年幼的子女回国任职,留下其他成年子女在夏威夷经营家族企业。杨广达去世之后,他在夏威夷的长子多方奔走,经过了几十年努力才将母亲和弟妹接回夏威夷,据杨广达的孙子回忆,奶奶是最后一个回家的亲人,当时已经80岁。杨广达与妻子都是夏威夷出生的第二代移民,且在当地是颇为著名的华裔商人,他当年经营的商店广通行是同盟会秘密集会的场所,现在这个建筑还在,虽然已经易手他人,但还保留着原来的面貌。

1901年1月,檀香山鼠疫流行,卫生委员会决定焚毁受感染的建筑,号称“卫生焚烧”,结果火势失控,大火烧了17天,约6000人失去家园,可谓夏威夷华人社群遭到的最大灾难。至此之后,许多华人迁出中国城,华人社群出现了空间上的分散。现在中国城的建筑大多建于1901年以后,多为商用,居民大多不再居于其中。

第二、第三代华人渐渐以英语为第一语言,他们纷纷离开第一华人基督教会,建立以英语为布道语言的华人教会。但父辈、祖辈建立起来的社会组织仍在代际间传承,例如由华商捐赠的帕洛洛华人之家一直得到华裔子弟的资助。1896年,326位家庭条件较好的华人出资购买了帕洛洛山谷15英亩(约60703平方米)土地,建起养老院以便供养那些无力返乡又相对贫穷的老华工。以杨仙逸将军的女儿为代表的华裔后代又持续出资,建立了供养孤老华人妇女的养老院。随着各民族的融合发展,华人之家不再限定服务华裔老人,而成了檀香山历史最为悠久的养老机构之一,只有名字和最早建起的中式建筑还保留着它最早的基因。

文化广场与东西方中心

从中国城北沿河向东走,会看到另一座孙中山像。雕像复原了28岁的孙中山手捧兴中会宣言宣誓的场景,全身雕像站在一座基座上,基座八面分别镌刻着“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的儒家古训,以及关于三民主义的介绍。雕像旁边有一片与中国城风格不太一样的二层建筑——华埠文化广场。与中国城相比,这片建筑明显没有那么古旧,虽然采用了传统的中式屋顶,但整体具有简洁的现代风格,和美国所有城市两层的社区购物中心别无二致。