阿婆的醉泥螺

作者: 王斌

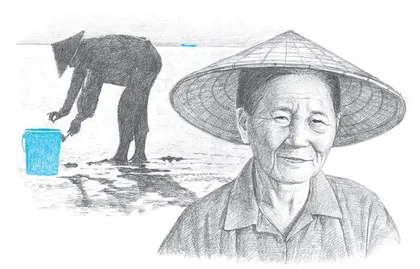

我的老家靠东海,那里有望不到边的滩涂。阿婆是我发小阿俊的奶奶,三十五岁就守寡了,靠着起早摸黑赶海,养活一家人。

她被称作讨海人。讨海人都说,最低潮前后两小时是赶海的黄金时间。此时海水退去,泥螺等海鲜更容易被发现和捕捉。春夏两季,晚上退潮比白天大,适合晚上赶海。傍晚,阿婆总是草草扒几口晚饭,挑着两只木桶就上路了。

凌晨 3点左右,天空跑满繁星,一身泥浆的阿婆返程了。她的竹扁担吱呀吱呀地响着,压着两只装满泥螺的木桶,穿梭在低语的海风中。机耕路上的泥脚印深深浅浅,像一串咸涩的盐花。

清明后的泥螺最肥,青灰壳子裹着软玉似的肉。阿婆回家后来不及休息,马上动手让泥螺吐泥沙。撒盐吐沙是桩精细活,得用大水盆装着。水至少要换三遭,撒三遍盐,看那些小东西慢吞吞吐出黑乎乎的东西。直到盆底见不到星点杂质,才可以往陶瓷缸里码。

醉泥螺要用黄酒。黄酒要没过螺身。边倒黄酒,边撒盐,边用手臂拼命搅动。我问阿婆这是为啥。她没有告诉我答案,只是笑着说,害了这么多性命,真是罪过!

封坛前得撒几把盐和适量白糖、味精。阿婆说,海货腥气重,需要甜味去去腥。

泥螺码好封口,一星期以后方可食用。阿婆说,一天都不能少。有一次我妈醉泥螺时,提前三天开盖了。我吃了以后,脸肿起来像猪头,非常害怕。阿婆摘下银器在我天灵盖转了几圈说,肉(我们那边老人都喜欢叫小孩“肉”),别怕!夜里潮水退了,肿就消了。

很奇怪,第二天我就没事了。我们都说阿婆拥有与海神沟通的超能力。

醉过的泥螺更显肥嫩。舀几勺放到碟子里,再倒上些许老陈醋。嘬进口中先尝到咸,接着是海潮涌动的鲜,最后黄酒的暖意,从喉头漫上来。

阿婆的醉泥螺要挑去卖。她舍不得坐车,靠步行来到前所码头坐轮渡,渡海到海门。

有一年她的儿子跟人出海遇到风浪再也没回来。她给儿子做了一个衣冠冢。出殡第二天,阿婆照样3点起床腌泥螺,酒倒得比往常多三成。买的人却不敢多问。有人说她糊涂了,却见她的胸口挂着一朵白色的水栀子,倒像海上未归的帆。

我工作后回过老家,看到年近八十的阿婆,在菜市场门口卖泥螺。她的腰彻底弯了,皲裂的双手还在利索地装罐。

看到我,她笑了,还是叫我“肉”。她说她的孙子,我的发小阿俊,在船厂打工时摔伤了脊椎,一直失业在家。她想为他多存点钱。

我经常梦见,潮水退去的滩涂上,新长的泥螺正悄悄顶开薄沙。海风裹着咸味掠过千家万户的窗纱,把几代人的光阴都腌成了琥珀色。

阿婆已经九十多岁了,闲置在院子里的罐罐,与岁月同尘。思念愈长,醉泥螺的鲜,愈加透亮。我咂摸着这份滋味,如同咽下整片东海。我到中年才懂得,那绵长的鲜从何而来。

(离萧天摘自《解放日报》2025年4月2日图/陈明贵)