当老师的第三年,我学会了比讲课更重要的事

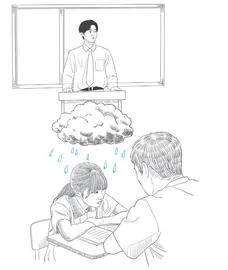

作者: 蔡朝阳成为教师的第三年,我站在讲台上,第一次感受到深深的无力。

那时的我像极了热血动漫里固执的配角,攥着教案,固执地相信只要讲得足够透彻、足够激情,就能点燃每一双眼睛。前两年确实如此——我的课堂总是活跃的,学生的成绩单也像春天的枝条,一节一节向上攀爬。可这一届不同。无论我如何拆分知识点,如何将“未来”和“成绩”画上醒目的等号,回应我的始终是沉默的课本、游移的眼神,以及月考卷上凝固的数字。

直到某个午后,我对着全班发了火。粉笔灰在阳光下翻飞,我质问他们为何连最基础的题都一错再错。可话音落下,教室里只有死寂。前排的女生低头抠着橡皮,后排的男生盯着窗外发呆。那一刻,我忽然觉得喉咙发紧——原来我引以为傲的“倾囊相授”,不过是一场无人倾听的独角戏。

那天晚上,女友听我抱怨完,轻声问我:“你有多久没认真听学生说话了?”我一愣。她翻出手机备忘录里的“约法三章”——第一条写着:“少说,多听。”我突然想起,刚入职时,我也曾对那些内向的学生说:“别怕,慢慢来。”可三年过去,我早把耐心换成了焦虑,把倾听换成了说教。

第二天,我抱着笔记本走进教室,对所有人说:“今天不讲课,我们聊聊。”起初学生们面面相觑,直到一个总趴在最后一排的男生举手:“老师,您讲得太快了……我总觉得自己跟不上。”接着是细碎的声音:“公式背了又忘,觉得自己很笨。”

那些我曾以为是“懒惰”或“不认真”的借口,原来藏着迷茫、自卑,甚至对未知的恐惧。我安静地记下每一句话,课后又单独找几名学生谈心。一个总考倒数的女孩红着眼眶说:“我爸妈说考不上重点高中,人生就完了。”我递给她纸巾,说:“慢慢来,你只是需要时间。”

后来,我试着在每节课留出十分钟,让学生写下困惑或建议;班会课变成“树洞时间”,连最沉默的学生也敢举起手。渐渐地,有人开始追着问我题目,有人把周记写成了小作文。期末成绩公布那天,那个总趴在最后一排的男生冲进办公室喊:“老师!我英语及格了!”他眼里的光,比我任何一堂课的板书都亮。

原来教育从来不是单方面的灌溉。就像种子破土前,总要有人俯身倾听土壤的颤动。我的学生教会我——真正的改变,往往始于一句:“你来说,我在听。”

(图 / 池袋西瓜)