高原史诗:西藏考古百年

作者: 李静

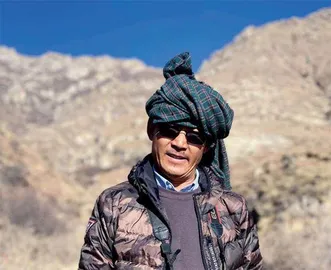

6月,夏格旺堆终于抽出一天时间,前往拉萨河的上游。这一趟是受老同事——西藏第一代考古学者、如今已经80多岁的更堆之托,老先生一直惦念着,37年前,他在那一带的山谷,看到过一处疑似史前文明的遗址。在当地文旅部门和村干部的帮助下,夏格旺堆跑遍了山谷的上下左右,遗址没找着,倒是顺道去探望了一下切卡日墓地的露天石碑。

石碑在墨竹工卡县止贡区谐拉康寺正对面山坡上的墓地里,是吐蕃王朝赤德松赞时期的人们,用一块自然长方石块,以古藏文楷书镌刻的祭祀文字。旷野里,它与山峦长风相伴了一千多年。今年,它有了一座专属石头棚子,遮风避雨。

在西藏,很多“宝贝”,就像切卡日墓地刻石一样,藏在静谧山谷的一隅。它们守护着千年、万年前的传奇和秘密——远古人类如何登上青藏高原,发展出适应高海拔环境的生存技能,又是怎样安居于此,建立了文明。西藏考古从20世纪20年代起始,历经百年历程,在近年取得重大突破,证实距今10万年前,人类已经踏上青藏高原腹地,至少5000年前,已融入中华文明圈。

几代考古人的足印,踏遍雪域的山川河谷、古刹荒原。石器、陶片、经卷、壁画……在他们的一锹一铲中,从深埋的坛城、风蚀的摩崖里渐次苏醒,不再是冻土岩穴里的废墟,而是远去的文明在时间长河中投下的、终于被我们捕捉的倒影。

叩开西藏考古之门

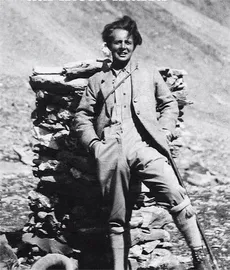

从楚鲁松杰下山,离开岔路口,山路上飞雪狂舞。随着海拔降低,雪渐渐小了,浓雾却又升起,那个远远的、走在喜马拉雅西部山路上的人,不得不下马徒步。在象泉河流经喜马拉雅山脉形成的一个山系缺口处,一阵凛冽的风把他破旧的帽子吹入山涧,撩起凌乱的头发,可是他却充满喜悦,沿着雪霁浓云中的那道神秘光缝,终于进入喜马拉雅腹地的奇妙之境——西藏。

他叫朱塞佩·杜齐(Giuseppe Tucci),一个谈到西藏考古就无法绕开的人物。早在20世纪初甚至19世纪后期,西方有不少人对汉学、佛教以及东方历史感兴趣,一批探险者和传教士进入西藏,他们在国外公布根据亲身经历和调查所获的有关藏区历史、宗教、民俗等资料,成为西藏学的研究先驱者。当时的学者大多具有较好的藏文功底,重视藏文文献的收集整理,并与考古调查资料结合起来研究西藏的古代历史,留下了一批丰富文献。其中,在1926年至1948年间先后八次进藏的意大利学者杜齐,具有深厚的藏文、哲学、宗教、考古、艺术等学术背景,是西方学者在西藏考古与艺术领域最高水平的代表。

陕西省考古研究院研究员、西北大学特聘教授张建林1978年考入西北大学考古专业,他一直对这个世界屋脊的历史和文化有兴趣,可惜当时有关西藏的考古书籍几乎空白,他把学校专门为几位藏族学生编的油印版《西藏文物考古参考资料》借来看,另外对他深有启发的著作就是杜齐的《梵天佛地》和《西藏考古》。那时,这两本书都还没有在中国正式出版,只能在杂志或者藏学研究译文集中,找到一些文章。

在西藏自治区文物保护研究所副所长夏格旺堆看来,杜齐在著作中发表的岩画、壁画、造像、寺院等老照片,即便到今天也有重要价值,因为很多遗存已经消失。有一年,他到喜马拉雅山脉北麓、年楚河源头的康马县出差,他记得《梵天佛地》中有不少当地一座古寺的图片,当他找到古寺,却只看到废墟上残存的零散木构残件,杜齐照片里的建筑已经完全不见了。

还有一些老照片,为后世的学者留下了难得的考古线索。前年,夏格旺堆前往康马县玛不错遗址开展考古发掘,在途经萨鲁村北面艾旺寺附近的山谷时,晨光斜斜地照在一面崖壁上。“有刻画的符号!”他一阵惊喜,连忙跑到路边崖面前凑近查看。“是岩画,而且我认出了一幅图案,在《梵天佛地》里面见过,我一直都还记得。”夏格旺堆对《中国新闻周刊》说。当年,杜齐并没有标注岩画的具体点位。其实,它就在距离艾旺寺不到200米东侧路边的崖面上,几十年时间,从未被人注意,如今找到了实物,作为高原古代历史的重要图像资料,可以比对杜齐当年的记录,开展进一步研究。

以杜齐为代表的西方学者,一度开启了西藏考古之门,但因为历史条件和他们自身专业的局限性,他们的研究多以地面调查为主,且空间范围相对狭窄,并没有正式的、较大规模的科学发掘,真正科学意义上的考古在西藏和平解放之后才开始兴起。

从20世纪50年代中期开始,新中国第一代考古学者宿白、藏学家王忠等人对拉萨、山南、日喀则等地进行了大范围文物调查,目标主要为宫殿(如布达拉宫)、佛教寺院(如大昭寺、桑耶寺、萨迦寺)、碑刻、陵墓等。后来,宿白告诉过张建林,本来计划多跑一些地方,但由于时间原因,那时候交通又不方便,很多地方不通公路,只能骑马上去,最后就重点调查了这三个地区。当时的调查结果,以王毅为主笔的《西藏文物见闻记》发表在《文物》杂志上,连载了7期,这是国内学术界对西藏文物的最初认识,也为后续的研究奠定了基础,在调查方法和研究方法上提供了范本。

在考古工作者调查已知文物的同时,一批地质学者、古生物学者和民族学学者也陆续进藏,他们在进行本专业田野调查时,采集到一些石器标本,虽然不是考古专业,但学术素养让他们觉得,这些东西应该属于旧石器、新石器时代,于是他们把样本采集回来,交给了考古学家。后来,在他们采集打制石器的地方,大都发现了旧石器、新石器遗址。张建林对《中国新闻周刊》感慨:“这也算当时的学者们,在有限的条件下,跨学科地彼此帮忙了。”

尽管仅限于地面调查和采集、征集,没有找到遗址,只有零星的考古发掘,西藏考古仍然处于初级阶段,但旧石器、新石器时代器物的发现是这时期西藏考古成果的重要标志。

《鬼吹灯》里的“昆仑神宫”

1979年,正在四川大学考古专业读大二的霍巍对76级的学长们感到羡慕极了。那年,四川大学教授、知名考古学家童恩正带领76级川大学生进藏,主持发掘了西藏昌都卡若遗址。说到童恩正,他算考古界的一位传奇人物,不但是中国西南考古领域的领军人物之一,还结合考古写了不少科幻小说,根据他的作品《珊瑚岛上的死光》改编的同名电影是中国第一部科幻电影。

新石器遗址卡若遗址的发掘,标志着西藏考古进入一个新的时代,开启了正式的现代科学考古发掘,也开始了西藏史前考古学文化的探索。而1985年出版的《昌都卡若》,成为西藏第一部考古报告。

就在考古发掘取得突破的同时,借全国开展第二次文物普查之机,1984年,西藏开始了第一次文物普查。此时,在20世纪70年代后半期进入四川大学、北京大学、西北大学等高校的第一批西藏考古人才,已经走出校园:甲央、仁钦、索朗旺堆、更堆、旺堆、旦增曲扎……西藏自己的考古工作者和陕西、四川、湖南等内地支援的同行一起,联合组队,奔赴乡野。

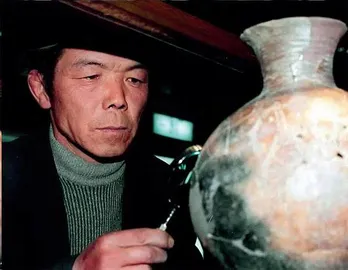

刚毕业不久的张建林就是援藏青年学者中的一员。他记得,那时候一出去就是一整天,先到区政府食堂买上一兜子馒头,作为一天的干粮。一个组配一辆自行车,但是很多地方骑不了车只能靠步行,或是有路过的拖拉机,让老乡载自己一程。到了一地,先找对当地历史比较了解的老喇嘛等座谈,再找牧民询问:“放羊的时候见没见过上面刻着牦牛、山羊的石头”“见没见过这样的陶片”……

在最初的调查试点乃东县,经过几个月调查,张建林和小组成员编了一本乃东县文物志,这是西藏的第一本文物志。不过条件有限,他们自己刻蜡版,借油印机印刷出来。

乃东县的文物普查结束不久,张建林又接到了国家文物局的另一个任务——调查古格故城遗址。古格王国曾拥有成熟、灿烂的文化,但它似乎在一夜之间突然彻底消失了,在其后的几个世纪,逐渐被人们淡忘,很少有人能够到那里。城堡虽已成为废墟,佛堂、佛塔、碉楼依然挺立,满山的窑洞密如蜂巢、佛堂里的壁画艳丽如初,它甚至保留着遭到毁灭的现场,在一个洞穴里,还有数十具尚未完全风干的尸体。唯一不能够了解的,就是这一切是如何发生的。神秘的古格王国带来很多传说,后来的小说《鬼吹灯》系列中提到的“昆仑神宫”就被解读为取材自古格故城遗址。

1985年6月,张建林等13人组成的古格故城遗址考察队从拉萨出发,在路上颠簸辗转半个月,才终于站在了古格故城遗址的山脚下。出发前,张建林在拉萨翻阅了几乎能搜集到的所有古格王国资料,照片也看了很多遍,但当载着他们的解放牌大卡车从象泉河河床的鹅卵石中颠簸地爬上台地,古格故城所在的土山展现在面前,张建林还是被震撼到了,激动得久久不能平静。

他们静静地看着眼前这座壮观的凋敝之城——阳光照在残垣断壁上,佛殿、城堡、洞窟历历可数。那时,张建林28岁,考古队的平均年龄也不到30岁,但他们是第一批对古格王国进行正式考古发掘和全面、系统调查的学者。

外界对于考古,最关注的当然是记载着历史故事的文物。小说《鬼吹灯》中曾有这样的情节,古格遗迹中,Shirley杨惊奇地发现,用葡萄牙文写成的圣经居然出现在此处的一件面具上。这段情节,就是源自真实的考古经历——清理古格故城洞窟遗址时,张建林发现一个棉布和纸张糊成的骷髅面具。这件面具是藏传佛教金刚法舞仪式中角色所使用的道具,而它的内面,却出现了葡萄牙文《圣经·创世纪》。不难猜到,藏传佛教和天主教,曾在古格王国有过一段交流史。

考察洞穴只是考古工作的一部分,考古调查组最先做的是测绘整个遗址的总平面图,不仅把所有现存的遗迹,包括殿堂、碉楼、道路等全部标注,还有地形和等高线。光测这张图就花了他们近20天时间,那时工具不像现在这样发达,还要使用经纬仪,每一个测点都要跑到,有些测点就在悬崖边,非常危险。在每一个窑洞、房屋、碉楼前,考古队成员都用粉笔把遗迹编号写在卵石或残土坯块上,放在醒目的位置,其中一些典型的遗迹还要绘制平剖面图。