说不尽的外白渡桥

作者: 周力

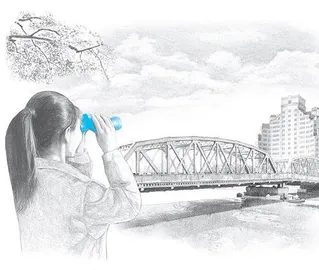

自其建成之日起,外白渡桥就是上海城市的标志。它是那样独特,以至于人们一眼就能认出它的模样,看到外白渡桥就像看到了上海。

外白渡桥,当然不是仅仅为了美观而建造的。外白渡桥的位置距离苏州河入黄浦江处约两百米,处于江河交汇处,独占地理之胜。上海开埠前,南北往来过河靠的是摆渡,相对于其他渡口,这个位置是苏州河的最下游,距离黄浦江也最近,所以叫“外摆渡”。1856年,英商韦尔斯等组织苏州河桥梁建筑公司,在靠近外摆渡的地方建造木桥,称“韦尔斯桥”。1873年,工部局拆除韦尔斯桥另建新桥,称“公园桥”或“花园桥”(因黄浦公园而得名)或“外摆渡桥”,因过河收费取消,也叫“外白渡桥”,上海话里,“白”有免费的意思。1907年,工部局将此桥改建为钢桁桥,又在桥上铺设电车轨道。所以现在外白渡桥桥堍上标记的建造日期为1907年。

外白渡桥是跨越苏州河两岸的交通要道,曾是上海运载量最大、交通最频繁的大桥之一。同时,外白渡桥也见证了上海百年历史风云。1915年11月10日清晨,当时驻扎在上海的日本总领事在虹口日本领事馆庆祝“天长节”,袁世凯的爱将、当时担任上海最高军政首长上海镇守使的郑汝成前往庆祝。郑汝成千防万防,还是在交通拥挤、车速缓慢的外白渡桥上栽了跟头。志士王晓峰、王明山先用炸弹爆开郑汝成的车架,趁机连开十枪,结束了郑汝成的生命。王晓峰、王明山本有机会逃生,但他们放弃了这个机会,从容登上外白渡桥的桥头向市民作了演讲。及至巡捕闻声赶来,他们把枪一扔,说道:“吾志已偿,虽死无憾。”一个月后,两位志士慷慨就义,写下了外白渡桥历史上一段可歌可泣的诗篇。

1932年淞沪战争、1937年抗战全面爆发,苏州河以北的华界硝烟弥漫,成千上万的难民穿过外白渡桥进入公共租界避难。租界成为“孤岛”之后,日军在外白渡桥设卡,这也是上海一段不堪回首的屈辱历史。

1949年5月25日,上海解放战役进行到关键时刻。解放军第27军79师从外滩向外白渡桥发起冲锋,却被国民党军队设置的地堡、拒马和铁丝网所阻拦。当时的外白渡桥是北上虹口、杨浦的咽喉要道,国民党军队在桥上堆放大量炸药包,进行殊死顽抗。解放军准备了榴弹炮,终于还是没有用,“上海将来要在新中国工业化建设中发挥很大的作用,我们一定要保全它”!解放军坚持用轻武器突击冲锋,付出惨重伤亡的代价,挫败了敌人毁桥的意图,保住了这座上海人的“外婆桥”。

“摇啊摇,摇到外婆桥……”一代又一代上海人唱着同样的歌谣从外白渡桥上走过。如今的外白渡桥依然是贯通南北的交通要道,除此之外,更多的人来到这里感受它作为中国第一座全钢结构铆接桥和仅存的不等高桁架结构桥的建筑魅力。百年老桥,正年轻。