形式自律与幻象隐喻

作者: 黄丹麾赵海棚毕业于鲁迅美术学院,受过专业而系统的学院教育,是一位修养全面的学院型艺术家。他在油画、水墨画、版画和艺术理论等诸多领域均有很高的造诣,其绘画创作深受形式主义美学和抽象绘画的影响,并不断加入中国绘画的美学理念,进而逐步形成自己独特的艺术面貌。为了更好地解析他的绘画艺术理念与艺术风格,本文拟从以下五个方面加以论述。

一、对形式主义美学和抽象绘画的借鉴

形式主义美学是一种强调美在线条、形体、色彩、声音、文字等组合关系中或艺术作品结构中的美学观,它与美学中强调艺术在于模仿或逼真再现自然物体之形态的自然主义相对立。

形式主义美学有着深远的历史渊源。古希腊毕达哥拉斯学派就曾试图从几何关系中寻找美。英国艺术理论家威廉·荷迦兹(1697—1764)在其《美的分析》中提出美是由形式的变化和数量的多少等因素相互制约产生的。启蒙运动时期的德国艺术史家J·J·文克尔曼(1717—1768)声称,真正的美都是几何学的,不管古典艺术还是浪漫艺术,都是如此。康德(1724—1804)则明确指出:“在所有美的艺术中,最本质的东西无疑是形式。”康德认为,审美不是逻辑,审美只能是对象的形式关系,对象形式成为审美中唯一的成分,美只在形式中,艺术就是创造这些纯形式。[1]康德之后,形式主义美学的主要代表是德国美学家约翰·弗里德里希·赫尔巴特(1776—1841)及其门徒奥地利哲学家R·齐默尔曼(1824—1898)。赫尔巴特主张,美只能用形式来检验,而形式则产生于作品各组成要素的关联中。齐默尔曼的美学一度被人们称为“形式科学”,他指出,只要从较远距离观看一个物体,就能很容易地发现其“形式”,而这一形式正是产生审美愉悦的源泉。

20世纪以来,英国艺术批评家罗杰·弗莱(1886—1934)和克莱夫·贝尔(1881—1964)对这种形式观作了另一种阐述。弗莱认为,形式是绘画艺术最本质的东西,由线条和色彩的排列构成的形式,把“秩序”和“多样性”融为一体,使人产生出一种独特的愉快的感觉。这种愉快感受不同于再现性内容引起的感情,后者会很快消失,而形式引起的愉快感受却永远不会消失和减弱。弗莱指出:我把激发我们情感效果的各种方法称为构图设计的情感因素,第一个因素是勾勒形体的线条节奏,第二个因素是质量,第三个因素是空间,第四个因素是光和影,第五个因素是色彩。[2]贝尔则指出,再现性内容不仅无助于美的形式,而且会损害它。由线条、色彩或体块等要素组成的关系,自有一种独特的意味,是一种“有意味的形式”,这些激发审美情感的形体组合和排列被称为“有意义的形体联系”,只有它才能产生出审美感情。[3]“有意味的形式”是艺术的一个不因时代的变化而改变的永恒的美的特征,可以为不同时期、不同文化的观赏者所识别和喜爱。欣赏艺术无须求助于现实生活内容和日常生活感情,艺术不是激发寻常感情的工具,它把人们从现实世界带向神秘世界,使人进入一种陶醉状态,这才是真正的审美感情。贝尔极力攻击再现性和写实性绘画,并将原始艺术列为最优秀的艺术,因为原始艺术不带叙述性质,从中看不到精确的再现,只有“有意味的形式”。弗莱认为人具有过双重生活的可能性:一种是现实生活,一种是想象生活。想象生活不导致有用的行动,但能导致审美观照,审美情感是一种关于形式的情感,他十分强调构图,称赞后印象派是对形式观念构图的复归。

俄国画家卡西米尔·塞文洛维奇·马列维奇(1878—1935)所倡导的“至上主义”的词意为“至高无上”,它是大概1915年的时候,由马列维奇倡导的俄罗斯前卫艺术流派,活跃于1915年至1930年之间。除马列维奇之外,这个流派还包括乌达利佐娃、苏耶金、普尼、罗德琴科等人。至上主义的形式特点以抽象为核心,作品由直线、几何形体和平涂色块组合而成。马列维奇认为,人们必须直接面向着色彩群自身,在其中寻找决定性的形式,红、绿、蓝的群的运动是不能用表述的素描反映出来的。这个动力主义正是绘画群的反叛行动,以便从物象里独立出来,解放出那些不表述何物的各种形式,这就是说,纯绘画性各种形式要成为主体超越理智的形式,即成为绝对主义,绘画中的新的现实主义。[4]

现代抽象派画家皮特·科内利斯·蒙德里安(1872—1944)指出,对于现代艺术家来说,美的体验是一种宇宙的、普遍性的体验,而抽象艺术的形式正是通过对宇宙关系的重新构造而将“普遍性要素”呈现出来。俄国画家瓦西里·康定斯基(1866—1944)把这些所谓的“普遍性要素”称为抽象形式的内容,但这种内容已不是传统意义上的内容,它主要是指抽象的点、线、面等形式要素本身的种种本性,如活动、能动力和目的性等。

蒙德里安指出,这“纯粹实在”只能通过纯粹造型来达到,而这纯粹造型又本质上不应受到主观的感情和表象的制约。当造型工作利用了任何一种“形式”时,它就不可能构造出那“纯粹关系”。因此,我们的新的造型工作是把自己从任何一种形式构造里解放出来。[5]

瓦西里·康定斯基与蒙德里安和马列维奇一起,被认为是抽象艺术的先驱。但毫无疑问,康定斯基与蒙德里安的区别在于:前者是色彩抽象,被称为“热抽象”;后者是几何抽象,被誉为“冷抽象”。而康定斯基和马列维奇的区别在于:后者强调几何造型的至简与至上,偏向于客观主义与理性主义;而前者则侧重于表现主义和神秘主义,努力将音乐的旋律和绘画的色彩节奏融为一体。康定斯基是现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人。他在1911年所写的《论艺术的精神》、1912年所写的《关于形式问题》、1923年所写的《点、线、面》、1938年所写的《论具体艺术》等论文,都是抽象艺术的经典著作,是现代抽象艺术的启示录。

形式主义一直是西方美学史上的主要思潮之一,而现代带有科学倾向的结构主义、格式塔美学、符号主义和现象学等美学思潮都或多或少地带有形式主义的色彩。如,结构主义和现象学美学坚持作品的美学价值存在于作品本身之中的主张,格式塔美学对“完形”之特性的心理学阐释,符号美学提出只有作品的外在形式才是人们把握其内在含义的唯一科学根据和可靠信息的见解等,均是如此。形式主义美学是现代美学流派的先导,这类批评家用形式理论考察作品是怎样创作的,作品的各部分是怎样组合,以产生使人愉悦或不适的视觉体验。他们认为,艺术家曾经看过或学习过的作品会对这个艺术家的作品产生最重要的影响,在作品评估中最重要的因素是形式构成,所以这个理论叫“形式理论”。[6]

形式主义在视觉艺术领域中,主要指绘画的语言模式或符号谱系,与之相对立的则是内容、意义、观念、思想等。视觉形式主义不是一种纯粹感觉形式,即线条、色彩、质感空间、光影,而是一种蕴含着理性或意味的形式,即形式自律中所表达出来的视觉符号,隐匿着丰富的理性内容和幻化意象。海棚的绘画理念和审美风格借鉴了西方形式主义美学和抽象绘画理论,并在此基础上着力强化中华美学精神和东方意象造型体系。

二、中国艺术美学和意象造型体系的折射

海棚的形式主义绘画是建立在中国写意哲学与写意文化基础之上的。古代中国哲学观念是写意造型的文化之源。中国古代哲学的核心是天人合一,人与自然合为一体,这是以老庄哲学为代表的道家思想精髓。这种哲学观影响了写意艺术的发展,甚至影响了整个中国艺术的思维方式。“意象”这一美学概念属于哲学范畴。意象理论在中国起源很早,《周易》就蕴含着“观物取象”和“观象制器”的思想。《周易》涉及象和意的关系,提出了“立象以尽意”的命题。[7]庄子把“道”作为万物的精神本体,“意”则是对“道”的领悟,它难以用语言传达和模写。在玄学家的“言意之辨”中,“意”指抽象的概念,但“意”被引入书画领域之后,其内涵发生了变化,从抽象的概念变成了审美情思。在书法美学中,“意”作为艺术家主体情思的概念被广泛运用。传由卫夫人所作的《笔阵图》云“意前笔后者胜”;王羲之的《题笔阵图后》曰“意在笔先”;袁昂在《古今书评》中说“意外殊妙”等,这些都是说书家在作品中所表达的“意”最为重要。在绘画美学中,谢赫等人也把“意”作为画家创作情感的概念使用,如谢赫说顾骏之“皆创新意”、姚昙度“出人意表”、顾恺之绘画“迹不迨意”、张则“意思横逸”、刘顼“用意绵密”等,这些例子均说明当时的人们开始自觉地将言意理论用来阐发审美创作问题。在言意理论的支撑下,“写意”理论应运而生。在当代,写意油画和写意雕塑一再被美术界所推崇。如果说西方形式主义美学和抽象绘画理论是海棚形式主义绘画的一翼,那么,中国艺术美学和意象造型体系则是海棚形式主义绘画的另一翼,二者的融合与交汇,催生了海棚的新形式主义绘画和后抽象主义绘画。

三、形式、意象与“无相”之密码

赵海棚在自己的油画世界中着力地表现形式、意象和“无相”。他的油画极力消解具体形象和现实内容,由此加大了艺术与现实时空的距离和反差,产生了背离生活与自然原型的想象和幻象,这无疑接近了抽象艺术的本质——反理性、反现实、反内容,并在这种突破生活逻辑与现实造化的羁绊中形成了独特的情感魅力与审美张力。

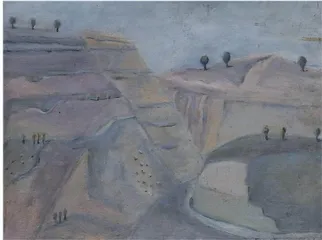

(一)颇具几何化与形式感的陕北心象

赵海棚的油画《陕北印象》以平面化的涂抹和图案化的构成语言营造自己心中的陕北印迹,这种造型方式带有极强的东方主义艺术观和中国画的美学观,同时也将设计因素引入油画中,并使诸元素得以融合与贯通。海棚通过对景物的概括化处理与运用偏冷的灰色调,来凸显陕北作为黄土高原那种千沟万壑、支离破碎的地理特征和地形风貌。虽然画中没有描写任何人物,但是,观者通过这些艺术图像可以窥见陕北的神秘文化以及陕北人民与历史的当下对话。

(二)以自律化和本体论为核心的视觉形式建构

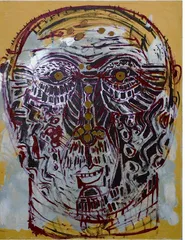

海棚的油画特别注重形式美感的建构,他的《晨曲》(封二)《幻泡》和《无题》系列作品借鉴了德国新表现主义画家A·R·彭克(1939—2017)、光效应艺术(欧普艺术)和极少主义画风,以简洁的几何化和图案化平涂造型语言和丰富多元的色彩,表现人化的自然和诗意化的审美景观,这是一种心灵的风暴和主观精神的游弋,属于一种“有意味”的形式,这种形式饱含着艺术家的情感涌动,在艺术点线面中表达的是艺术家精神性的存在和对客观世界的个性化认知。

《晨曲》绘有大面积的橘红色几何色块和少量的蓝色几何色块,它们和大面积的“留白”相互穿插,彼此依存。白色调的底子可能隐喻着早晨的朝霞,橘红色也许象征着初升的太阳,蓝色或许暗喻海水(海棚生长与工作在辽西海边)。这些色彩符号蕴含着某些原始主义、未来主义和形而上画派的影子,亦使人联想到德国新表现主义画家彭克的某些绘画理念。他所表现的“晨曲”似乎与音乐也有密切的关系,这又使我们联想到康定斯基的色彩抽象。但是,海棚的绘画符号又和这些流派、大家具有很大的区别,他将蒙德里安的几何抽象和康定斯基的抒情抽象予以合璧,同时又将中国画的某些因素(留白、线条)植入其中,形成了自己特有的后抽象主义与新形式主义绘画风格。

我们从《幻泡》这幅作品黑白相间的几何抽象和线条构成中,明显感受到了中国水墨画的意趣与境界,由此进一步昭显出海棚打通中西、融为一体的绘画理念和审美希冀。

《无题之六》《无题之八》显然更接近光效应艺术,强调色块的设计构成、光色效果,把纯绘画艺术与装饰图案有机合璧。《无题之七》《无题之十》则更与德国新表现主义大师的画风具有异曲同工之妙。