历史叙事中的中华民族文化暗线

作者: 巴德玛拉

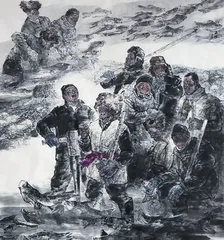

摘要:历史叙事及其读者感知,往往凸显历史洪流行进的必然规律。迟子建采用宏大的历史叙事策略,将视野投射到更广阔的东北场域,以区别于传统历史小说和新历史主义小说的笔触,进而形成由历史叙事建构中华文化主体的理论逻辑。事实上,一些历史小说能够获得较高荣誉的原因在于其在现代与历史的相遇与冲击下,能够体现新的文化自觉意识。如迟子建鸿篇巨制《伪满洲国》,细致地描绘了千姿百态的大小人物群像,呈现了民族文化被他国摧残的景象,有力地证实了只有深深根植于中华文化的沃土之中,中华民族才能在新式的现代化过程中更好地生存与发展。

关键词:《伪满洲国》;迟子建;中华文化

《伪满洲国》是迟子建的一部历史小说力作,在中国当代文学史中占有重要地位。小说《伪满洲国》以众多大小人物的群像和生活状态为叙事主线,彰显了居住在东北场域的人们在伪满洲国政府的统治下,悲惨的生活境遇和情感历程。

随着迟子建多次获得鲁迅文学奖并获得第七届茅盾文学奖,学界对其研究也在进一步加深。如方守金在《人性激活历史的出色文本——读〈伪满洲国〉》一文中认为:小说《伪满洲国》全方位多维度地展现了伪满时期东北人民水深火热的苦难生活,以小人物的命运和内心情感作为情节推动的助燃剂,从而在多篇历史小说的浩浩队列中脱颖而出,走出了历史长篇小说的新路子[1]。关峰在《民间策略的意义生成——评迟子建长篇小说〈伪满洲国〉》一文中认为:民间视角的选择是迟子建创作《伪满洲国》的关键要素和成功原因,她在《伪满洲国》中透过普通人的心灵视阈演绎了时代的风云变幻[2]。巫晓燕在《历史叙事中的审美想象——评迟子建长篇小说〈伪满洲国〉》一文中指出:迟子建运用民间书写的方式,对审美想象进行极大张扬与创新,才完成了这部磅礴巨制的国难史小说[3]。李遇春在《重构中国长篇历史小说的叙事传统——论迟子建的长篇小说〈伪满洲国〉》一文中认为:迟子建合理运用中国古典世情小说与西方现代小说的叙事资源,重构了中国长篇历史小说的叙事传统,实现了编年体、纪传体、时间型与空间型多维结合的立体叙事形态[4]。蒋济永、袁梦瑶认为:迟子建的《伪满洲国》向当代文坛建构了新的历史观。迟子建使小说从民间叙事的角度出发,呈现了历史小说的新面貌并深化了历史小说的主题;其次,迟子建通过对生活史与风俗史的叙事还原,为中国当代文坛开创了全新的写作模式[5]。冯静围绕《伪满洲国》的文本内容,阐述了作品的美学风格与创作意义。她认为迟子建能够在苦难的伪满历史中展现温情的一面,在行文中穿插荒诞、审丑的描写来塑造饱满的人物形象,在殽杂的畸形时空下,让读者看到历史阴霾下的一丝曙光[6]。通过分析上述研究成果可以得出,《伪满洲国》放置在任何时代背景下,都有其独特的史学意义。

迟子建用嵌套式叙事手法,在长篇小说《伪满洲国》中穿插了众多大人物与民间小人物的日常故事,达到强化作品主题的目的,展现了层次丰富的美学风格。与此同时,她本着“尊重历史、自觉明确”的写作追求,把视野投射在广阔的东北场域,将宏大的伤痕历史融于民间大小人物的群像和生活状态,从文学角度谈国家建设和中华民族共同体建设,证实了只有回归中华文化的体系之下,中华民族在现代化进程中才会结出美好的果实。

一、文化失根:东北沦陷时期的忧郁

满洲实际上在中国被称为东北地区。俄国人和日本人早期为了侵华,妄称东北三省为“满洲”,并以吉林省长春为分界线,把满洲分割为“南满”和“北满”。1931年日本占领东北区域后,扶持傀儡政权,又将“满洲”更改为“伪满洲国”,使之脱离中国成为日本帝国主义的附属国。日本为了加强对东北地区的控制,强力推行区域与经济一体化政策,“建立为日本掠夺战争资源服务的殖民地区域经济体系”[7],实现区域与产业集中控制的一体化运营。实际上,除了小的民族之外,大的民族同样面临着现代化发展的冲击。现代化的来临并非一蹴而就,而是一个波段式的进程。全球经历了第一次世界大战与第二次世界大战以后,伪满洲作为地球上的一个区块,也经历了阵痛和波折。中华民族和中国的这段关系,虽然早已形成不可分离的局面,但事实上被帝国主义侵略者进行了人为分离。在这种人为干扰因素下的分离中,所有的民族文化都遭受了摧残,没有一个全新的立足点,由此产生了脱离中华文化后孤独无助的忧郁感。

中国人民自古以来接受着中华文化的熏陶,但是在伪满时期,他们接受的中华文化经历了被日本帝国主义强行的割裂。因此伪满洲国的人们过着流浪的日子,甚至逐渐延伸出精神上的漂泊状态。“‘精神失乡’式的漂泊,往往会给主体带来更加沉重的心灵负担”[8]。人们在战争的破坏下丢失了精神起源,变成了“失根”族,所以形成一种只能听从侵略者命令的被动流浪状态。流浪在迟子建《伪满洲国》的文学书写中较为常见,《伪满洲国》中的流浪主要体现为无力的流浪者。正是在“伪满政权”和“文化失根”等多重因素的共同作用下,迟子建作品中的流浪书写呈现了一定的丰富性与深刻性,流浪者的形象也丰富饱满且各具特色,上至皇亲贵族溥仪、婉容、祥贵人等,下至黎民百姓王亭业、王金堂、祝兴运、胡二、杨昭、杨路等。迟子建在塑造流浪者形象的过程中,又将其放置在宏大的历史背景下,发掘其共有的特性,那便是伪满政权统治下文化失根造成的生活流浪和精神流浪,二者都为人物和作品带来了一丝忧郁情愫。

(一)生活流浪

生活流浪是指“为了生活被迫离开故土,从不停息辗转于不同的地方,目的在于生命的存续”[9]。研读《伪满洲国》可以发现,每一个人物都在战争和时代背景的影响下,四处流浪,郁郁寡欢。溥仪作为一国之君,应当统领四方,但在日本建立的伪满政权的统治下,却毫无归属感可言。溥仪自从被日军送往新京之后,他外出巡视不能穿自己喜欢的龙袍,只能在日本人的要求下穿着死板的陆军大礼服,戴着多枚“标致”的勋章和高檐军帽。当溥仪需要处理手中紧要的事情时,只要吉冈安直一到,他就必须放下所有的事情去迎接吉冈安直,甚至要将吉冈安直随手画的一幅水墨画挂在墙壁最明显的位置。最令溥仪内心痛楚的是,他派了一支浩浩荡荡的护军前往车站迎接父亲和弟妹,第二天便遭到关东司令部的抗议。在战争结束后,溥仪为了保住性命还要慌忙地逃往他乡;狗耳朵因为得了风湿病,乞讨的时候行走困难,在一次偶然的机会下被丁力母亲相中,俩人迅速结婚安家,但狗耳朵始终都得不到一家人对他的认可,最终因为忍受不了集团部落的压榨和管控而再度漂泊流浪;王亭业因为一幅字被日本人当成地下党抓进监狱,继而被移送至哈尔滨细菌实验室,最后被残忍地解剖化验;王小二喜爱吉来的姑姑,但是吉来的姑姑在中秋节被日军残忍杀害。后来王小二辗转到哈尔滨投奔姐姐,在阿廖沙手下干得风生水起,然而在运粮途中被汉奸出卖,粮食被扣,自己也在狱中残疾,最后辗转去了大烟馆当跑腿的;张秀花原本有属于自己的爱情,但是因为日本政府的强制性措施,不得不嫁给中村正保。张秀花将其与中村正保的孩子害死,这件事也成了中村正保彻底想要逃离此地的导火索。日军战败以后中村正保又被苏军俘获,好不容易逃脱出来被胡二搭救,最后又被胡二的儿子除岁举报。经过以上论述,可以发现无论身份高低贵贱都难免要在战争的影响下被迫流浪。《伪满洲国》的大部分人物都在颠沛流离的处境之中,这种处境无疑为作品本身增添了一丝淡淡的忧伤。

(二)精神流浪

当人类找不到心灵停泊的港湾时,便开始了精神流浪。精神流浪作为人类获得充足的精神生活的手段,显得尤为重要[10]。《伪满洲国》中的人物不仅要经历生活流浪,还要遭受比生活流浪更为艰辛的精神流浪。日本对中国不仅实行了战争入侵,还实行了文化入侵。中国人在忍受故土被日军占据的同时,还要接受日本人的文化和教育,而《伪满洲国》中有个深受日本文化毒害的经典人物,就是杂货张的女儿祝梅。如小说中描述日军前方战线吃紧,“强行勒令‘满洲国’市民献纳金属的运动正风潮迭起”[11],杂货张的女儿祝梅为了在学校出风头,把杂货铺的金属制品都偷偷缴纳出去了,“大到钢盆、铜壶,小到钢针和烛台”[12],只要是金属制品都逃不过祝梅的火眼金睛。祝梅甚至为了将王金堂老伴的白玉手镯捐往前线,还威胁要砍了老太太的手。当祝梅的亲弟弟被拆掉折页的门砸伤时,她感到异常兴奋,因为门上的折页也可作为金属捐献。最为严重的是祝梅将寺庙中的佛像、香炉和烛台都一并缴纳给了日军,甚至扬言:“如今‘满洲国’有了日本的天照大神,还要这些佛像做什么。”[13]最后校长大力赞赏祝梅,将其名字贴在宣传栏上。可见祝梅已经被当时日伪的教育成功洗脑,深受当时日本文化侵略的毒害。直到日军战败,祝梅的同学、恋人、老师因为祝梅曾经的过往而远离她,祝梅只好放弃学业去火柴厂打工。纵观祝梅的人生轨迹,可以发现她在精神流浪的过程中,日本文化的毒害深深地折磨着她,让她产生了精神奴役的创伤,甚至使她产生了自杀的念头。这是祝梅在精神流浪的过程中,伴随而来的孤独感与绝望感。而就日本民族来说,他们也在经历着漫长的精神流浪,他们不远万里来到中国,不仅要适应当地的环境,还要遭受中国人民的唾弃和憎恨。谢子兰宁肯嫁给年龄大她十几岁的阿廖沙,都不愿意嫁给深爱着她的羽田;张秀花为了斩断日本人的“种子”,不惜杀害她与中村正保的孩子,让中村正保彻底陷入绝望;李小梅和日本人麻枝子同时怀了吉来的孩子,吉来的父亲王恩浩毅然决然地选择李小梅作为自己的儿媳妇。小说中的众多人物在精神流浪的过程中,饱受肉体和精神的双重折磨,文化失根的痛苦加强了人物形象的悲剧性,也饱含着作家自身的忧伤意识。

正是在日本帝国主义的控制下,中华文化遭到人为地割裂,各国人民都在经历着生活流浪和精神流浪,这也造成了迟子建笔下流浪者整体上的悲剧意识,使得流浪情愫弥散在字里行间,奠定了作品忧郁的基调。

日本帝国主义对于伪满洲国所做的文化入侵是试图在其统治下建立一种以“恢复满洲”文化为旗帜,使中华文化从中国东北脱离出来,貌似以伪满洲国为主,实则是笼罩在日本皇奴文化体系之下的脱离中华民族的文化体。他们试图要建构这样一种畸形的文化,在建构这种文化的过程中,日本遭遇了一个巨大的困境,那就是伪满洲国的文化实际上深深根植于中华文化之中。中华民族面临文化失根的同时,也会奋起抗争,努力在日军的铁蹄下寻找文化之根。

二、文化寻根:在历史的困境中展开对中华文化的追索

(一)人民群众从困境中开启生活抗争

迟子建文学笔触下的人物不是旗帜鲜明、有理论、有依据的组织性抗争,而是在生活中所展现出来的一种困境,这种困境反而显示出了一种抗争,这就是所谓的人民群众创造历史的这种实际特点。《伪满洲国》上至皇帝溥仪,下至底层百姓,都在以自己的方式对日本的皇奴教育进行抗拒与排斥。即便一些妇女怀了日本人的孩子,承受着精神和生理的双重折磨,但是她们依旧不会妥协。

迟子建以1932年至1945年的这段伪满政权下的伤痕历史为大背景,采用横面散点的写作手法,将笔触指向溥仪、溥杰、王金堂、王亭业、剃头师傅、羽田等近百个人物形象,细致地刻画了他们在沧桑的历史进程中开启的艰难的文化寻根之旅。“文化寻根意识首先表现在对新的人生态度的探求”[14]。在《伪满洲国》中,众多人物的人生态度是反抗与斗争。如王金堂本是一个依靠弹棉花为生的老人,过着最平凡的市民生活,而就是这样一个善良的老人在帮助同乡搬运豆包的时候被日本人当作劳工抓走。王金堂被日本人抓住的那一刻,他就表明了自己新的人生态度,那就是“无论多么艰难困苦,也要活着回去”[15]。他在给日本人当劳工时,即便他随时都可能面临生命危险,也从未放弃过抗争。他为了能够活着回去,假意逢迎汉奸陈工头,借着给日本人做饭的机会把鼻涕、虱子、屎尿、洗脚水都搅和到饭菜里。在这9年期间,比王金堂更年轻力壮的人都死去了,只有他隐忍着活了下来,回到了爱人身边。王亭业的人生态度也是顽强地活着,他误帮剃头师傅写了藏头诗,被日军羁押多年。王亭业被日军羁押期间,虽然瘦得只剩下一把骨头了,身上的力气越来越微弱了,但是他“依然保持着用指甲在墙壁上划痕计算时日的办法”[16],可见王亭业即使活得再艰难,内心都从未放弃过逃离日本人魔爪的想法。杨路在奶奶去世以后,毫不犹豫地选择加入抗日游击队,第二年还加入中国共产党。杨路引导别人入党时说的一句话是:“入共产党吧,这个党打鬼子不打锛儿,好!”[17]在杨路看来,跟着中国共产党打鬼子,就是牺牲了也值得。最终他被叛徒出卖,为了掩护队友撤退献出了自己的生命。刘麻子之女刘青被日本搜粮队轮奸,刘青为了活着选择了隐忍,但是到后来刘青的身体出现了妊娠反应,她无法接受这个带有耻辱标记的孩子,最终选择了上吊自杀。张秀花与中村正保有了第一个孩子之后,她刻意流产过一次,后来虽是加倍小心,可还是怀上了中村正保的第二个孩子,张秀花心里秉承着“绝不能让我张秀花的孩子流着日本人的血”的信念,选择了用黄豆闷死亲生儿子。

在《伪满洲国》中,抵抗日本人的方式具体分为两种,一种是宁死不屈,另一种是委曲求全。宁死不屈的人物有王亭业、张秀花、杨路、刘青等,委曲求全的则是溥仪、王金堂。不管是宁死不屈还是委曲求全,他们从骨子里都憎恨日本人。他们深知日本人强行割裂中华文化,企图分裂团结的中华民族,从精神层面和文化层面对中华民族进行多维打击,使中华民族丧失传统的文化之根。但就是这样一群不分职业、性别、年龄大小的人物角色,在无能为力的情况下借助自己微薄的力量反抗着。不论是痛骂汉奸的王亭业,还是亲手弑子的张秀花、给日本人做“黑暗料理”的王金堂、加入抗日游击队的杨路,他们都在用自己的方式力所能及地抗日。他们或许渺小,但他们时刻都铭记且寻找着自己的文化之根。