当代中国乡村新书写

作者: 周倩摘要:乔叶的长篇小说《宝水》聚焦中国乡村在当下宏大时代背景下的转型历程与发展新变,力求实现自然、真实、包容的乡土中国现代化的文学书写。在主体身份设计、观照对象选取、结构布局与节奏把握等方面,采取多种富有新意巧思与个性风格的叙事策略,将个人情感体验实录、乡村日常生活记述与对现代化嬗变的观照统一糅合,描绘贴近现实、着眼当下的“乡村梦”,书写变革时期的新乡村想象,展望传统乡村在新时代下激发的崭新生命力与可能性。

关键词:乔叶;《宝水》;叙事策略;乡村书写

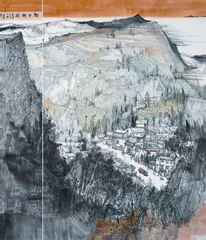

乔叶的长篇新作《宝水》以一种充满温情和包容的超越性视角,观照当下中国社会中一个寻常的豫北乡村,用细致平和的笔触描绘乡村风景、人情与日常生活。作品以贴近土地、还原日常的乡村叙事,由点及面,真实呈现出新时代背景下伴随着美丽乡村建设、乡村振兴战略的推进与实行,中国千千万万乡村在转型、建设、发展进程之中的新风景、新面貌、新样态,展示了当代中国乡村在延续源自传统的文化之根与接纳时代赋予的现代新变的过程中,激发出新的内生力,以发展取代消亡,再度实现精神家园的存在属性,构建了一幅面向未来之崭新可能性的生存图景。

乔叶所选取的书写对象“宝水村”具有能够映射中国广大乡村当下真实面貌的普泛性,而宝水村正处于传统与现代相碰撞交汇的转型变革期,生产方式、制度建设、观念意识的新旧交融与冲突以及乡土人情社会本身的含混性,又使其呈现出繁复驳杂的样态。为充分发掘与展现其中的复杂性与困难性,乔叶在叙事中采取多种策略,如主体身份的多重设计、一年四季的时间截取,超越性视角、移情式观照、循环式结构与舒缓型节奏等,生动自然、细致入微地书写宝水村连接过往与未来的当下发展与变化,深入乡村肌理,呈现乡土真实,并对乡村未来发展寄寓人文关怀与美好展望。

一、观察与介入:叙事主体的三重设计

对应叶小灵在20世纪八九十年代的“城市梦”,乔叶认为在当下迅猛的现代化与城市化进程中,“城市梦”的不确定性逐渐消弭,言说、探讨与想象的空间逐渐缩小,因此她将关注的目光投向正在发生新变的中国广大乡村,以期描绘“乡村梦”。在经过“泡村”“跑村”纵横交织的采风活动与前期考察后,乔叶建构出“宝水村”这一新乡村想象,依据真实体验来“写当下乡村”[1]。

在叙事中,主体以何种视角、态度和距离观察与言说所观照的对象至关重要,不同的设计往往会导致截然不同的叙事效果。在《宝水》中,乔叶针对叙事主体的三重设计,显示出作家意识所特意选取的出场方式与介入路径,主体以更自然的方式介入“宝水村”这一空间,在更便于深入展现“宝水”真实全貌的同时,也更易于牵引读者的情感投入与认同。

身份背景的设置是对叙事主体的第一重基础设计。主人公地青萍是在省级报社工作多年的记者,在退休前还曾任职于专业学术委员会,拥有对外交流、社会考察、基层调研等履历经验,具备典型的城市中层知识分子背景。由于先在的知识储备、专业视野、职业素养和惯性思维,她在社会、人情、文化等方面必然具备敏锐的观察眼光、层层剥茧的调查意识和深入透辟的分析能力。身份的设定和交代,决定了主体介入“宝水村”这一叙事空间的基本视角与立场。

《宝水》中第二重较为独特和精巧的设计是关于主体观照对象的选取。乔叶并未选择让地青萍回归自己出生地与归属的福田庄,而是将宝水村作为一个代偿客体。宝水村与福田庄同属于怀川县,具备基本相同的文化根基、属性与语境,但在地理位置上又隔着一段真实的距离,且在具体分类上存在平原村庄与山区村庄的区别——“福田庄在县西南的大平原上,宝水村在县东北的大山坳里,隔着足有五六十公里。这段距离完全可以为我建立起一道厚实的心理屏障,让我有充分的理由认为,这是他的老家,不是我的”[2]。因此,宝水村对于地青萍而言熟悉而又陌生,既因与福田庄相似的文化氛围而使她产生情感体验上的熟稔,触发生成文化归属感,又排除了以往人情纠葛的干扰,让她不必过于直接地面对过往,产生过度的排斥感。在这一设定下,宝水村成为一个镜面性的观察对象,以宝水为镜,地青萍不仅能通过镜面反射成像,间隔安全的心理距离,安心回望始终深藏于内心与回忆中的福田庄,还能因折射的偏差望见中国广大乡村具备普泛性的存在状态。

小说《宝水》曾明确指出地青萍对宝水村的情感生发有很大一部分来源于“对福田庄的弥补性移情”[3],她在排除情绪干扰之后,获得更加客观理性的视角。这一主体视角由此具备双重超越性:一方面是自城市返乡的生活经验赋予她的连接和对比城乡的超越性,另一方面是在移情式观照模式下理性与感性兼具的超脱姿态,这让主体意识能够以更加温和而包容的心态去观照与接纳宝水。

这一观照对象的替换与选取还顺势引出叙事主体的蜕变历程,让她前后时期的视角、思维与心态形成对照。地青萍曾抱持不成熟的青春期心态,产生对福田庄的厌恶与憎恨情绪,对于是非对错进行非黑即白的简单判决与审定,坚持持有冷峻的夹杂个人情绪的批判态度,以及拒绝认可、抵抗认同、逃离群体的逃避态度。当历经成长、人至中年的地青萍以成熟的心态重新面对一个新的乡村时,发现这一对象与福田庄相同又不同,并在现代化的发展中展露新变,于是她的体认与接受态度也随之发生转变。此时的地青萍更倾向于对乡村的自我伦理表示顺应、理解与认同,对乡村语境下特有的价值观念和行为处事产生包容、认可,不再进行单纯粗暴的道德审判和价值判断。

第三重设计则是女性视角的特写,这一设计体现出作者自身充满温情的目光与饱含谅解的态度,奠定了主体在叙事中一以贯之的情感立场。乔叶曾着重提及其近年来的小说创作在两个方向上的回归——“一是越来越乡土性,二是越来越女性化”,她特意指出:“《宝水》便是女性视角乡土题材的小说。”[4]邱其濛在分析20世纪末与新世纪初女性作家乡土小说创作时指出,她们往往“以不同的方式期待和倡导‘一种充满温厚、宽容与混沌的女性爱而自然流露的社会氛围’”,“这种充满悲悯意识的温情书写,不仅仅表现在文本的片段描写上,而是作为一种叙事策略”,成为她们的共同选择[5]。乔叶在创作《宝水》时也延续了这种“充满温厚、宽容与混沌的”女性爱视角和温情书写,她对宝水村的村民抱有充分的共情意识,了解、理解并谅解他们的行为选择,尤其同情村里部分女性的不幸遭遇与生存困境。但不同的是,她的同情并未上升到悲悯的程度,她只是用温和包容的目光打量着宝水村的人与事,并非为现代性发展感到焦虑,或为传统乡土的衰落而哀叹。她所持有的心态是积极、乐观、向上的,她坚信处于现代化转型中的乡村蕴藏着化解矛盾、克服困难、向前发展的内生力,因而对宝水抱有尊重、谅解与期待,而绝非怜悯。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:乔叶,《宝水》,叙事策略,乡村书原版全文

例如,当来到宝水村支教的大学生志愿者的教育理念与村民的传统观念发生冲突时,大学生以单纯的精英意识、高姿态的说教与批判眼光评判宝水:“到底还是小山村,觉悟低、眼界窄、格局小、目光短浅。”[6]当他们寻求身份特殊的地青萍站队支持时,地青萍劝解他们 :“你注意用词,不要随便说人家愚昧落后。”“既然知道这是谁的主场,那就放下身段客随主便呗。以我的理解,因材施教在这里的意思就是贴着风土人情来做事。哪怕你初衷再好,也不能硬着来。”[7]同时,她明确表示“不站队”。主人公拒绝站队的态度,既出于理性判断的明辨是非,又出于情感立场的不明朗,她不再仅凭表面的是非轻易论断对错。地青萍的话语中反复出现“村里的事,就是这”[8]“不能太理想化,这里就是这”[9]之类的表达,实则体现出叙事主体以及作家对乡村社会规则、人情世态的尊重与包容,也可看出乔叶对此前乡村叙事中,以现代性的眼光与乡村对立,站在冷峻的制高点,以过于清高的姿态和犀利无情的言说,批判乡村之落后这一状况的隐忧与反拨。

小说采取的女性视角设计还达成另一种特别的效果,那就是便于对丰富、多样且复杂的女性角色进行塑造。女性视角能够敏感体察女人的处境,《宝水》对不同代际乡村女性的命运统一观照,体察她们幽微隐秘的情感,发现她们个体欲望的诉求。例如,以地青萍视角为引导,对九奶和奶奶的情感世界进行探秘;树立大英这个能力与魄力胜过男性的典型正面形象,但同时揭示她遏制儿媳的个性发展、潜意识物化女性的“旧社会婆婆”一面;展现雪梅学习绘画的个性化发展的诉求;揭露娇娇的创伤与受害者境遇;述说香梅遵从和伸张本能欲求所进行的悖德与暴力的反抗;记述曹灿在重男轻女的单亲家庭环境中的艰难成长及其反抗与独立意识的萌生。

叙事主体的身份与视角设计,最终使得地青萍的身份呈现多重性与含混性。华莱士·马丁曾指出:“如果作者想使日常世界陌生化,那么这一世界就必须落入非同寻常的眼中:这就有了利用局外人、非常的或完全天真的人物、小丑、疯子(堂·吉诃德)或非西方文化中人作为观察者的倾向。这些人可以震惊我们,因为他们证明,我们认为是自然的东西实际上是惯例性的,或者是不合逻辑的。”[10]对于宝水村这一观照对象而言,地青萍正是一个渐渐融入其中的“局外人”,在“长客不是客”[11]的集体认同下,她既成为宝水村共同体的一员,又因走出乡村的经历和其他身份属性的复合,具备原生村民所不能拥有的特质,在心理认知上游离于乡村社群的边缘。正因如此,她才得到了同样外来的乡建专家孟胡子和大学生志愿者肖睿、周宁天然的信任,以及身处某种困境的本村人香梅和曹灿特别的信赖。香梅私会初恋情人时选择青萍作为幌子打掩护,正是看中她强大的共情能力,以及缺少传统道德约束的现代性视野和城市人身份。曹灿相信青萍会支持她求学,也是因为她与传统乡村人有不同之处,即作为现代城市人表现出的对女性独立意识的推崇。

乔叶对叙事视角的设计还远不止集中在主角地青萍身上。对宝水村而言,地青萍并非唯一的女性观察者,在大学生志愿者周宁和嫁入宝水村的女青年叶青蓝这两个同样具备一定“局外人”属性的角色身上,也可窥见作家主体意识的存在。周宁因为童年创伤对乡村女性产生共情,她更具激进的批判姿态和改变意识,与固守传统的思想碰撞得更加激烈,而叶青蓝在融入乡村的过程中,同样与宝水村村民发生观念冲突,产生虽能共情但无法认可的困惑。

作者在这两位女性身上倾注了现代意识与乡土传统的碰撞与交缠。她们具备与地青萍不同的身份立场、情感态度、生活背景,展现出与其存在分歧的生存体验、观点理念和接受态度。在试图融入宝水村的历程中,周宁从高姿态的精英意识、“学生”腔调的审视和说教,转变为采用迂回传达方式的柔和态度。叶青蓝从目睹香梅的暴力行为后坚持报警,不理解、不认同青萍、小曹的维护与包庇,质疑村里的共同认知和道德风尚,到入乡随俗,坦然面对与接受村里人为营造热闹气氛的言语调笑,“她的眼神仍欢悦着,和之前相比似乎多了些难以言喻的内容,不再那么简单,却也不复杂,在简单和复杂之间,刚刚好”[12]。这俩人前后所发生的转变,也与地青萍前后时期的变化形成镜像对照。

二、循环对照的叙事结构与乡村伦理书写

乔叶在创作谈中提及,她选取了一年的时间来结构这部小说,而“山村巨大的自然性决定了按照时序叙事”成为她架构《宝水》的“必由之路”[13]。在章节的划分与安排上,乔叶选择“遵循四季”,行文间四季流转、时令轮回。“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”[14]关注四时之变、阴阳交替历来是中国文艺理论的传统。《宝水》的四个章节对应四季,“从冬到春,从春到夏,从夏到秋,从秋到冬”,从正月十七的过年尾声到第二年大年三十的新年伊始,从第一节“落花灯、吃落灯面”的“落灯”到最后一节“上坟请祖宗回家过年”的“点灯”,过年时节的结束与开始,一年四季的开端与终结,相互对照、相互接应,形成一个前后照应、首尾接续的圆环式的完整循环。

在《宝水》之前,叶炜的《后土》、付秀莹的《野望》都曾采取以二十四节气的时序串联小说结构的叙事方式,前者以节气变更推进叙事时空的转换,加深叙事之真实性与历史感,传承“乡土中国”的百年乡愁;后者以节气推移聚焦一户农家的岁时纪事,以线性叙事折射一个村庄在新时代的沧桑巨变。乔叶坦言曾考虑依据十二月份或二十四节气架构小说结构,但最终还是选择了四季结构,“冬—春”“春—夏”“夏—秋”“秋—冬”,不仅在时间尺度上显现出四季更替、时令流转,也更凸显其中循环、过渡的过程,每个季节首尾相续、重复衔接,连接成一个圆融的轮回结构。相较于《野望》严整契合于时令的线性叙事,《宝水》在按时节布局推进讲述的同时,穿插主角的回忆与人物曾经的遭遇,将过去与现在的叙事时空打通,使叙事更具有前后贯通、对照、映衬的丰富性与多层次性。当代作家在乡土叙事中不约而同地选取依照传统乡土观念与知识资源来结构故事,建立一种有别于现代性追求下的非线性叙事的新的叙事结构与秩序,亦可窥见本土性、地方性写作对现代化潮流的反拨与对抗[15]。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:乔叶,《宝水》,叙事策略,乡村书原版全文