20世纪反垄断案:微软的“至暗时刻”

作者: 付杰

2023年9月12日,美国司法部针对谷歌的反垄断案于华盛顿特区正式开庭审理。该案始于2020年10月,司法部联合11个州首次起诉谷歌,原因为谷歌向苹果、三星等公司支付超过100亿美元的巨额“营销费用”,换取这些厂商将谷歌浏览器作为电脑和手机的默认搜索引擎。该案被媒体称为“世纪反垄断案”,是20世纪90年代末司法部起诉微软以来,美国首次针对巨型科技公司的商业行为进行的反垄断审判。而要论案情之复杂、持续时间之久、案件争议之大、判决影响之深远,1998年发生的美国诉微软案(United States v. Microsoft Corp.)更称得上“世纪反垄断案”,甚至被评为“20世纪最重要的反托拉斯案例”,不仅险些让微软一分为二,迫使微软调整商业策略和发展方向,还让人们重新审视信息经济视野下的垄断问题,其争议至今仍值得思考和探讨。

从小公司到巨无霸

1975年4月4日,19岁的比尔·盖茨从哈佛大学退学,与高中校友保罗·艾伦共同创业,成立微软,公司业务以销售BASIC解译器为主,最初几年还是一家名不见经传的小公司。转机发生在1980年,“蓝色巨人”IBM预见个人电脑市场的未来一片大好,决定进军这片蓝海。在微处理器方面,IBM与英特尔展开合作,进展顺利;在操作系统方面,当时市场的领导者是数字研究公司的CP/M操作系统,在商讨合作事宜时,没想到这家公司狮子大开口,每台电脑要求收取200美元的授权费。

谈判陷入僵局后,IBM便尝试与微软公司接触。比尔·盖茨不仅是个技术天才,还是个嗅觉敏锐的商业奇才。尽管微软并没有操作系统产品,他还是迅速以5万美元的价格从西雅图一家公司买来操作系统QDOS的使用权,经过改写将其命名为Microsoft DOS(微软磁盘操作系统),并以每台电脑不到50美元的授权费提供给IBM。

微软的MS-DOS在个人电脑市场攻城掠地,势如破竹,很快成了市场标准。虽然可以依靠DOS“坐地收银”,但比尔·盖茨并没有裹足不前。经过不断测试和改良,1995年8月24日,微软发行了Windows 95,凭借友善的操作界面和良好的用户体验,成了当时最成功的操作系统。再加上其他产品和服务,尤其是Office系列办公软件,微软成功挺进全球市场,正式跻身“巨无霸”公司之列。

微软的市场支配地位引起了美国政府的关注,与网景公司的浏览器大战,更将微软推上了风口浪尖。

1994年,网景公司推出的网景浏览器(Netscape Navigator)掀起了一场轰轰烈烈的互联网风暴,迅速成了市场占有率第一的浏览器。为了应对这一挑战,微软于1995年8月16日推出了IE1.0浏览器。为了提高IE浏览器的使用率,微软将其与Windows系统捆绑销售。更为老道的是,相比于收费不低的网景浏览器,IE浏览器免费提供给用户。凭借这一策略,IE浏览器迅速抢占了75%的市场份额,并将网景公司打压到了濒临破产的境地。尽管十分成功,但也正因为这“毒辣狠厉”的一招,让微软招致了滥用市场支配地位的批评,还导致了司法部的介入。

微软是否有垄断行为?

其实早从1989年开始,联邦贸易委员会就对微软展开了长时间的反垄断调查,在1993年的表决中起诉动议未获通过,遂将案件移交给了司法部。经过一年的调查后,1994年7月司法部起诉微软存在垄断行为,主要针对微软与电脑制造商签订排他性合同,意在阻止后者使用其他公司的操作系统。微软寻求庭外和解,并与司法部签订了相关协议,修改了与电脑制造商的合约,保证遵守公平竞争规则。

浏览器大战事件一出,网景、康柏、戴尔等公司纷纷向司法部投诉微软“店大欺客”,强制要求电脑预装IE浏览器。司法部经过调查,认为微软违反了之前的和解协议,于1997年10月向法院提起民事蔑视诉讼(civil contempt),法院认为缺乏充分证据,驳回了司法部的请求。

诉讼的同时,微软还与司法部进行了半年左右的谈判,由于双方分歧较大,1998年5月16日谈判破裂。协商不成,司法部发起了另一轮更为猛烈的攻击。5月18日,司法部联合了19个州以《谢尔曼法》第一条和第二条为依据,向哥伦比亚特区联邦地方法院提起诉讼,控告微软多项垄断行为,主要包括违法进行排他性销售安排、将IE浏览器与Windows系统捆绑销售、使用不法手段垄断浏览器市场等。

案件于1998年10月19日正式开庭审理,控辩双方进行了激烈交锋,提交了大量证据,甚至连网景、苹果、英特尔等公司的高管都一一出庭作证。在司法部看来,微软的免费策略尽管短期内让消费者受益,但从长期来看,这一行为会把很多中小公司挤出市场,排斥了现有的和潜在的竞争对手,也就扼杀了创新活力,最终会减少消费者的选择,损害消费者的利益。

微软方面则据理力争:其一,将IE浏览器与Windows系统捆绑销售,属于功能的集成化,不仅没有限缩消费者的选择,还扩大了服务的提供范围。而且就像麦当劳的汉堡搭配薯条、福特公司的汽车搭配空调,企业可以自行决定其生产产品的售卖方式。其二,反垄断法是为了保护消费者的利益而制定,微软的捆绑销售方式不仅没有损害消费者的利益,还为其提供了免费服务,让消费者享受到不用支付对价(英美合同法中的重要概念,指一方在获得某种利益时,必须付给对方相应的代价。)的优质产品,这也倒逼网景在内的同类产品取消收费,为广大消费者带来了切实的利益。

1999年11月5日,主持审判的托马斯·杰克逊法官公布了事实认定书,认为微软的商业行为构成垄断,阻碍了技术创新,扰乱了正常竞争。2000年6月7日,法院做出正式判决,要求微软停止捆绑销售行为,更为致命的是,还将微软拆分为两个公司,分别经营电脑操作系统和Office系列应用软件及互联网业务。

这一判决过于严厉,微软自然不服,于是上诉到哥伦比亚特区上诉法院。2001年6月,上诉法院以7:0的投票结果一致推翻了地区法院的判决,裁定微软的捆绑销售行为是“合法的创新和整合”,微软的市场地位也是发展到一定程度的自然垄断;但也判定微软与电脑销售商签订排他性合同,以及打压苹果、Java软件开发商的行为属于滥用垄断地位。

权衡利弊之后,微软提出与司法部重新谈判。2001年9月6日,司法部也宣布不再寻求拆分微软,并撤回部分指控。双方达成了和解协议,微软承诺放弃可能危害竞争的排他性交易、使用统一的合同条款、公布Windows的部分源代码以使竞争者可以在操作系统上编写应用程序等。尽管做出了很大让步,但微软终于避免了被拆分的噩梦。

司法部为何放弃拆分微软?

以上是对本案的简单介绍,略去了不少技术细节和周边事实,主要梳理出了案件的来龙去脉。我们需要追问的是,为何案件最终以和解结束?

首先,从整体经济环境而言,2001年美国遭遇了严重的经济衰退,曾于20世纪八九十年代充当美国经济增长新引擎的高新技术产业也萎靡不振。若对微软一味打压,不仅会阻碍这家优秀公司前进的步伐,还会对整个信息产业造成不利影响。而且,信息技术行业和互联网产业厮杀激烈,瞬息万变,稍有不慎,今天的“王者”很可能成为明日的“青铜”,这样的例子并不少见,如雅虎、戴尔、惠普、诺基亚、摩托罗拉等煊赫一时的企业,要么被兼并收购,要么暮气沉沉。微软案持续多年,微软为应付诉讼,投入大量资金、时间和精力,市值因此大幅跌落,科技股在这轮危机中大受打击,引发严重股灾。

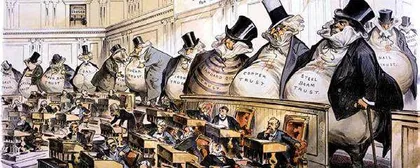

其次,反垄断理论的变化和发展。初审法院是用工业经济思维取代信息经济思维,仿照标准石油公司、摩根财团、AT&T等案例,采用了拆分公司这种简单粗暴却“文不对题”的解法,招致很多批评。美国钢铁公司案(1920年)的判决就指出,企业规模大不能天然被认定为违法;或者如《美国法典》所说,垄断企业的地位是源自“先进产品、商业敏锐以及历史事件之结果的成长或发展”,也就不构成违法。

最后,司法部之所以针对微软提起反垄断诉讼,或许源自美国根深蒂固的政治逻辑,那就是权力互相制衡、防止一家独大,如此才能有效履职践诺,促进公众福祉。反垄断在各国都是一个不断实践的过程,即使是美国,也只能持续摸索尝试,逐步发展完善,如美联储前主席艾伦·格林斯潘就直言不讳地批评美国的反垄断法律体系是“混乱和无知的大杂烩”。

有趣的是,在微软案中,司法部的代理律师肯尼斯·丁泽尔与多个州的代理律师约翰·施密德林曾并肩作战,共同起诉微软反垄断。而在2023年的谷歌案中,施密德林则转换了阵营,作为谷歌法务部门的主要出庭律师,与曾经的“战友”丁泽尔对簿公堂。在利益驱使的背后,谁说就没有价值观念的转变呢?

(责编:刘婕)

Pareto Optimality帕累托最优

也称为帕累托效率,是指资源分配的一种理想状态,由意大利经济学家维弗雷多·帕累托提出,假定固有的一群人和可分配的资源,从一种分配状态到另一种状态的变化中,在没有使任何人境况变坏的前提下,使得至少一个人变得更好。