威廉·哈莫修伊:沉默的诗

作者: 健钧

丹麦不算是个艺术之国,威廉·哈莫修伊也不算有名的画家,很多艺术史的书籍中难觅他的踪迹,他不属于那种对于“艺术史流变”有重大贡献——比如创造了什么流派风格——的画家。与当时已经如日中天的印象派和锋芒毕露的现代艺术流派相比,他在艺术形式上没有进行过什么探索或创新,在风起云涌的艺术大跃进时代,他像是个旁观者。

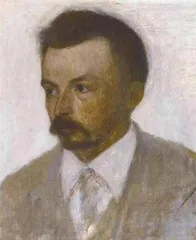

哈莫修伊出身于商人家庭,4岁开始上绘画课,后来读美院、四处游学,然后结婚,过着平常的日子。在大家没有深入认识他之前,他就在那里静静地待着,像他笔下的黑裙女子一样,伫立窗前。

室内的光

笔者初看哈莫修伊的画,觉得他的风格是“维米尔+弗里德里希+霍珀”——维米尔弥散在房间里的光,静谧的氛围;弗里德里希喜欢的,人的背影与窗口眺望的主题;霍珀式的孤独感、疏离感,这些都能在他的画中找到。当然,霍珀肯定不是哈莫修伊效仿的“老师”,因为1864年出生的他,比霍珀整整大了18岁。那么反过来说,霍珀有没有看过他的画、受过他的影响呢?

在哈莫修伊的画中还有莫兰迪的影子——就是那个著名的“莫兰迪色”——执迷于各种灰的彩色,物象简化、主题单一,用几近于“性冷淡”的风格画瓶瓶罐罐,打造了一个极简的具象视界。当然,莫兰迪也不会是他的老师,因为莫兰迪比霍珀还要小6岁。

后来笔者才发现哈莫修伊深受惠斯勒的影响——那个喜欢黑白灰调子,喜欢把作品命名为《协奏曲》《交响曲》等音乐名称的美国画家。哈莫修伊曾经画了一幅《艺术家的母亲》,几乎就是惠斯勒作品的翻版,同样的黑裙、同样的灰墙、同样的白色头巾、同样的对角线构图……最大的区别不过是母亲坐的方向相反而已。他是惠斯勒的铁粉,甚至曾经千里迢迢跑到伦敦去登门求见,不巧的是第一次上门时没能遇上,他生性羞涩又不自信,便再也没有勇气去第二次。

哈莫修伊最爱画门,正面的门、侧面的门,而且尤其喜欢打开所有的门,一层层地嵌套出三重门。

《白色的门》是他的经典之作。门隔开了空间,但也敞开着,并没有拒人门外;敞开的门并非坦荡荡,而是空荡荡,不是热情地迎接你,而是冷静地开着而已;一眼望去,哪间房都是寥寥无几的家具,甚至是彻底的空寂——他的生活空间真的是这样吗?还是说,这是他希望的、理解的生活?最里面的门,或许会有一点点光透出来,可能就是那间屋子的窗,房间里有没有人就不知道了,但几乎可以肯定的是,画家并没有表现房间的故事性,他只是在画“空”,由里到外的“空”。

房间里即使有些器物,桌面上也大多光秃秃什么都不摆放,即便摆放了餐盘,也多是不置一物,沙发和椅子也都是空荡荡,画家似乎并不觉得需要什么来填充它们。

门也好、窗也罢,还有墙上的框线、镜框,在他的画中,你总能看到他精心构造的线条,这些直线在画面中别有一番韵律。这些线结合着柔和曲线并略带模糊的人像,配合光影和色调,共同构成了他独有的美学要素。

有时候,他也会把那些直线画出一种透镜边缘式的变形和扭曲,毫无疑问这是一种刻意,这种不引人瞩目的扭曲,就是画家藏在画中的小谜团,让过于平整的画面有了一点点玄妙的意味。有时候,他在构图时也会稍微倾斜一点点,也是很不起眼的设计,那一点点倾斜,似乎在暗示着观察的主观性和动态感。

虽然他学习了维米尔对于光线的处理,但他并没有像维米尔一样用光学成像设备辅助,来追求惊人的细节。相比起来,他的笔触松散朦胧,与他简约的画面相得益彰。

静默如谜

黑白灰的色调是他室内画最主要的用色,他更喜欢用白色(其实就是极浅的灰色)——白的门、白的窗、白的墙、白的光。在关于色彩的分析中,白色是代表北方的颜色,在冰雪季节悠长的北欧,白色应该是常见的,也是理性和冷静的;白色也意味着“空”,两个字连用就是“空白”;白色也表示孤独、洁净,这些色彩性格也进一步烘托了作品中安静、清冷的气氛。他画出的各种程度的白,就是应和各种形式的“空”。

他爱画女子的背影,女子大多穿着黑色长裙,大多有一个白色的美丽后颈,如同京都的艺妓一样。不过不同之处在于,艺妓敷上白粉有意装饰的后颈,目的是呈现女人的美丽性感,然而哈莫修伊画中女子的后颈,虽美丽依然,但却没有半分的诱惑。

有时候,画中女子以他的妹妹安娜、母亲弗雷德里克为模特,更多的时候则是他的妻子艾达,哈莫修伊的妻子有躁郁症,为什么把躁郁的妻子画成一言不发的安静女子?难道是因为那是他的期待?或许在她“躁”和“郁”两种交替的情绪中,抑郁情绪是主导?总之,他只留下了她最安静的一面。

夫妻二人的感情状态也令人猜不透,他一幅又一幅地画她,应该是亲密的,但大多又只是画她的背影,不是背影时也就静静地、旁若无人地弹琴、读书、发呆……看上去又不那么亲密。让人无法感受到画家对于被画者满满的爱意,看到的是特别冷静、特别“无意”,她似乎也不知道自己在被画,她只是在那里,他只是在画她。

与伦勃朗等很多大画家不同,哈莫修伊基本不用眼神来表现人的精神性,而是用她们的后背,而后背是有故事的,是会说话的。刻意避免的“眼神直视”,让画中人无法与观者交流,从而让观看变成了旁观、变成了审视,而不是互动,我们也会不自觉地猜那画中的女子,此时正在想些什么呢?这也是用简单来表现丰富,“少即是多”。

很多时候,人物常常只在画面的一角,更多的面积,留给了房间的虚空,把画面中的人物遮挡起来,剩下的画面也能独立成为很不错的“静物”画。很多时候更为亮眼的主角是光,透过窗子或者天井,照在画面的某一个局部,时间静静地停驻在那里,是片刻,也是永久。

所以他画的主角是“空”。因为他不停重复同一个公寓,他在哥本哈根这间河畔街30号的公寓里一住就是十几年,后来搬了家也不过是同一条街对面的25号公寓。看过越多他的作品,你对他的居住空间就越熟悉,甚至可以还原出一个户型图来。哈莫修伊显然没有因此而觉得无聊,其实画什么并不特别重要,怎么画才是他要表达的,即使是在另外一间居所,他也同样是会重复地画每一道门、每一扇窗、每一面墙,简单而又深邃,日常而又永恒。

尽管他对着自己的屋子不同的墙面画来画去画了十几年,但哈莫修伊并不完全是个孤僻的宅男,其实他还挺热爱旅行的,他曾经游历了欧洲很多国家,最爱的是英国和荷兰,尤其是伦敦雾蒙蒙的景致,与他的绘画有某种程度的契合。因此他也会画一些风景题材,风景画虽然在色彩上比室内画丰富了很多,但是却依然是极简式的构图、模糊朦胧的笔触,画得也不错,但是不如他的室内画更加令人印象深刻。

52岁时,哈莫修伊就因罹患癌症去世了,在死之前,他焚毁了跟自己创作有关的大量资料和信件,他生前只接受过两次采访——他不太想让世界了解他个人,或者他的创作理念,态度甚至有些决绝,他大概是觉得作品中有他全部想说的话。

他生前没有作品入选丹麦国家美术馆,死后,他的一位赞助人向丹麦国家美术馆捐赠了28幅他的画作全部被拒收。直到20世纪末,巴黎奥赛美术馆和纽约古根海姆美术馆先后举办了他的个展,他才渐渐重新走回大众的视野。

(责编:马南迪)