武宁王陵园墓砖:早期域外互动的一则轶事

作者: 刘騻

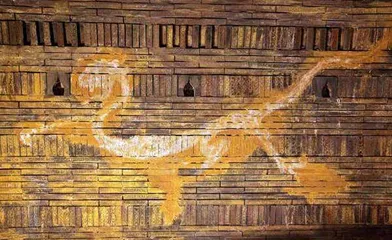

2021年,韩国国立扶余文化财研究所发掘了百济国的武宁王陵园第二十九号墓。考古人员在墓葬的一件莲花纹砖上发现了“造此是建业人也”的铭文。为便于论述,后文将该砖名称简称为“建业”砖(图1)。“建业”是我们古都南京的旧称,消息一经公布,便在国际考古学界激起千层浪,引发了学者们的广泛关注。

“建业”砖的考古记录编号为第116号砖,长31.7厘米,宽10.8—14厘米,厚3.6—4.1厘米,重3.163千克。砖体正面为莲花纹图像,砖侧刻画铭文。文字虽然仅为寥寥数语,但已明确交代了器物的制作者为来自南北朝时期梁的首都的工匠。除此以外,在附近的第六号墓中,同样出土了表明中国来源的两件铭文砖,文字分别为“梁官瓦为师矣”与“梁宣以为师矣”。前者可能表明百济对南朝梁墓砖规制的模仿,后者则被韩国学者解读为百济人聘请名为宣的梁朝人制作墓砖。

称臣交好与营造式样

这块墓砖背后的文化内涵需要我们回归历史情境。武宁王(公元501至523年在位)是百济的第二十五代王,与他相对的,在我国的南朝正是梁武帝萧衍(公元502至549年在位)在梁国大展宏图的时候。两人虽天各一方,但都是谥号为“武”的中兴雄主,也许两人的沟通称得上是英雄相惜。

武宁王遣使赴梁朝朝贺后如愿以偿,得到了梁武帝的册封:“使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。”在萧衍的第七子萧绎所绘的《职贡图》中,百济使者的形象便被绘制了出来(图2)。在武宁王王陵出土的《百济武宁王志石》中,武宁王就以“宁东大将军百济斯麻王”自称,表明他对南朝宗主国与统治秩序的认同。这种认同感既是法理的强制要求,也是基于忠诚的切肤之感。因此,目睹侯景之乱的百济人才会为梁朝的国运颓败而痛哭不止,史载百济使者“不知京师寇贼,犹遣使贡献;既至,见城阙荒毁,并号恸涕泣。”

百济与梁虽山海相隔,但却尊崇华风、倾慕中土,并专门向梁朝请求学习宗教、儒学与艺术知识。《梁书》记载了这样一条十分关键的信息:“中大通六年(公元534年)、大同七年(公元541年),(百济)累遣使献方物;并请《涅槃》等经义、《毛诗》博士,并工匠、画师等,敕并给之。”而史书中提及的工匠很可能就包括了南朝的墓砖匠人。

因为,除出土“建业”砖外,第二十九号墓还出土了带“中”“急使”“中方”“扑才”“大方”铭文的墓砖。该墓习惯以“方”命名方形砖,而且常在器物名称前冠以“大”“中”等形容词。而所谓的“大”“中”等字与墓砖的规格无关,表明的很可能是砌筑的方位。相似的命名方法也出现在梁朝许多高等级墓葬中。

梁朝墓葬的题记也有助于我们理解“建业”砖的器名。“建业”砖这类梯形砖的名称具有多种名称。在南平王萧伟墓中,该类砖的自铭为“坾”,称“急坾”“中坾”与“大坾”。而桂阳王萧融墓出土的铭文砖则使用“斧”这一称呼。而最为系统的称呼则见于江苏丹阳县胡桥吴家村梁墓的“上字斧”“中字斧”与“下字斧”。综上可知,“斧”可能是最适合的梯形砖器名。斧头一宽一窄的造型恰好与砖块的造型相符。

第二十九号墓还出土了数量众多的花纹砖。其中四出带点莲花纹、成组方胜纹、方胜纹加菱格纹的组合纹饰也见于天监元年(公元502年)的桂阳王萧融墓、普通二年(公元521年)的辅国将军墓、中大通五年(公元533年)南平王萧伟墓、大同二年(公元536年)桂阳王萧象墓、梁代中晚期的吴郡太守萧梁宗室墓与临川王萧宏家族墓。上述墓葬的主人都是埋葬于南京周围的梁朝皇亲国戚。远在朝鲜半岛的墓葬出土纹饰如此近似的花纹砖,不免让人想起“梁官瓦为师矣”的墓砖。

“建业”砖文字虽少,其文化交通史维度的物证意义却可谓非凡。需要特别注意的是,百济的模仿行为经过了本土传统的斟酌。第二十九号墓虽然照搬了梁朝的墓砖装饰风格,但也延续了自身的丧葬传统:本土风格的随葬器物、石构墓顶与梁朝氏墓砖有机结合在一起。

远交近攻:政治上的博弈

古代中国与朝鲜半岛交流的根基在于两地的地缘相近、文化相似。而交往得以延续的关键因素却是政治战略,即远交近攻。远交近攻的意思是联络距离远的国家以进攻邻近的国家。南北朝时期的中国与朝鲜半岛的交往正是发端于这一政治谋略,属于政治上的各取所需与经济、文化层面的互通有无。

就政治而言,朝鲜半岛内部鼎足而立的高句丽、新罗与百济政权需要团结邻国以对抗敌国,或者借助外部势力以强化王权。因此,百济在朝鲜半岛合纵连横以抗衡高句丽。公元433年,百济便“遣使入新罗请和”,且于次年再次“遣使新罗,送良马二匹”。伴随高句丽的日渐强盛与百济的不断拉拢,过去同高句丽交好的新罗开始倒向百济。

另一方面,借助外部势力制衡别国也是通行于半岛内部的政治手段。与之相应,中国境内的南北分治政权也需要借助外部势力扼制敌国。公元472年,百济盖卤王迫于高句丽的严重威胁遣使入北魏朝贡,同时进献了一份篇幅颇长的上表文,请求北魏与之携手,出兵征伐高句丽。在表文中:百济斥责高句丽同时与南方刘宋与北方柔然联络,以图谋扼制北魏。文献记录的虽然是高句丽与刘宋的外交合谋,但并不妨碍我们对南朝与朝鲜半岛之间政治关系的理解:两地合作以钳制北朝、朝鲜半岛国家借助北朝以威慑邻邦。

因此,对于寻求破局的南朝政权而言,团结他国、远交近攻成了必要的选择。那么百济为何不求助于距离更近的北朝势力呢?其背后是一段无奈的外交往事:公元472年,百济王的请求遭北魏拒绝。既然北魏选择了交好高句丽,那么百济只能将眼光投向相隔千里的南朝。面对远道而来、恭顺称臣的百济,梁朝自然厚加封赏,做到了投桃报李。梁给予高句丽王的封爵为“宁东将军”,其爵位明显低于百济王余隆的“宁东大将军”。这里提到的余隆正是武宁王在南朝《梁书》中的名字。南朝梁的铁五铢是普通四年(公元523年)十二月始铸,而普通四年去世,并于六年下葬的武宁王陵墓中也出土了该钱,说明两地的沟通之密切。

回顾考古发现史,古代百济统治区域内与中国相关的器物多有发现,其中最具代表性的就是陶瓷器。据学者统计,百济境内出土的南朝陶瓷器已逾百件,年代上限为西晋,可晚至梁、陈之时。在为时数百年的器物舶来史中,这些源出六朝的器物既是实用器,也是威势品,背后是朝鲜半岛地方政权对六朝风物的憧憬与追崇。从东晋开始,古代中国对百济王的除授(拜官授职)基本成为常例。几乎每任百济王在即位时都会派出使者朝谒南朝政府,以除授官职、获取认可。日本学者吉村怜就这段政治、文化与经济的交往史作出精辟总结:“从文化上来说,6世纪的南朝宛如君临东亚世界的太阳,围绕着它的北朝、高句丽、百济、新罗、日本等周围各国,不过是大大小小的行星,像接受太阳似的接受着从南朝放射出来的卓越的文化之光。”

(责编:马南迪)

职贡图

“职贡图”这个题材大致可分为两个类别:

一类是以描绘各方来朝使节图像为主,这是历代《职贡图》的基本形式之一,代表作是萧绎《职贡图》。

另一类《职贡图》,着重表现朝贡队伍的壮观和所献贡品的珍奇,开创这一类型风格的据传为唐朝阎立本所绘的《职贡图》。

据记载,萧绎所绘的《职贡图》图卷原有30余国少数民族及外国使者像,清代《石渠宝笈》记载存25国,民国时溥仪携出该图卷佚失了13国使者像及题记。现存的12国使者分别为:滑国、波斯、百济、龟兹、倭国、狼牙修、邓至、周古柯、呵跋檀、胡密丹、白题、末国。每人身后有简短题记,记该国情况及与中国历来交往。