拥挤的圆舞曲:卫星正在堵塞星空

作者: 刘纾骅

2022年10月12日,《Science》杂志刊载的一篇文章中提到,2017年至2022年,国际电信联盟(ITU)已经收到超过25个通信卫星星座计划,包括百万颗低轨卫星的轨道与频谱申请。

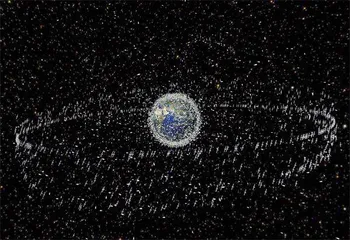

根据UCS卫星数据库截至2023年初的数据:全球在轨活跃卫星总数为6718颗,其中低轨卫星为5937颗,很难想象到2030年,该数量会暴增近200倍。公开信息显示,随着近地卫星轨道变得更加拥挤,马斯克旗下SpaceX所拥有的星链卫星,每月正进行数千次的防碰撞机动,这也加剧了人们对近地轨道安全性的担忧。

拥挤的太空之上,卫星的轨道和频段被视为一种战略资源。国际社会规定,对于卫星频率和轨道资源,主要采用“先占先得”的方式—发达国家率先发射卫星,占据优先位置,导致优质轨道和频率的拥挤现象。

对于普通人来说,一个最大的疑问是,我们还能看到真正的星空吗?当然,问题的严峻性,也远不止于此。

“太空圈地”,跨越百年

作为世界最大、历史最悠久的国际电信组织,ITU的历史可追溯到19世纪。在首条大西洋电报电缆铺设完毕后,国际、洲际电报通信需求激增。由于各国电报系统互不兼容,造成信号进入他国国境后,需转换为该国的电码继续传输,大大增加了信息传递成本。

为使信息传递更加顺畅,破除信息壁垒,20多个国家派代表参加了首届国际电报会议,成立国际电报联盟,并签订了《国际电报公约》。

随着远距离信号传输技术突飞猛进的发展,从电话到无线电,国际电联肩负了愈发丰富的职能。在1927年的华盛顿会议上,国际电联正式获得为各国各类无线电服务分配频段的职权。1932年,国际电报联盟易名为国际电信联盟。

二战后,《联合国宪章》生效,联合国成立。1947年11月15日,国际电信联盟并入联合国,次年将总部移至日内瓦。

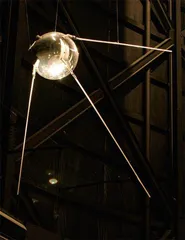

1957年,世界首颗人造卫星“斯普特尼克一号”由苏联发射升空后,美国于1958年发射了世界首颗通信卫星,即可以作为地球以外通信中继站的“斯科尔号”,卫星通信时代自此开启。

各国卫星通信的频率与轨道资源,顺理成章由联合国常设机构之一、制定了多项国际标准及规则的ITU负责分配与协调,如为全球卫星通信服务商分配C、Ku及Ka频段。

星空中的战争与和平

1982年6月,在全世界密切关注下,华约集团举行了“反核突袭”军事演习。演习中,苏军在一天内发射了靶标卫星及名为“卫星歼击机”的军事卫星。在地面信号指令的遥控下,两颗卫星多次快速变轨,做出华丽的战术动作,最后于西德上空相撞爆炸,令北约集团为之侧目。

此前,双方已开发了通过高能激光照射方式,影响或毁坏敌方卫星光电系统的天基反卫星武器。

冷战时代,卫星技术背离了本应致力于分享信息、造福人类的初衷。地球轨道上运行的卫星犹如蓄势待发的钢铁猛兽,相当一部分具备军事用途,为未来战争服务。

冷战结束后,大战阴霾暂时散去,各国卫星发射数量出现短暂的下降。随着包括卫星技术在内的大量军用技术,向民用领域转移,发射民用、商用卫星成为了新的潮流—如为监视苏联潜艇而设计的“子午仪卫星定位系统”,其后继型号拥有一个如今家喻户晓的名字:GPS。

卫星犹如蓄势待发的钢铁猛兽,相当一部分具备军事用途。

“太空搅局者”马斯克

2015年,全球在轨卫星近1500颗。本世纪前15年,发射卫星还是一项成本极高的工程,直到一位颠覆了行业惯例的搅局者埃隆·马斯克出现。2015年12月21日,马斯克任CEO的SpaceX公司发射了“猎鹰9号”运载火箭,并首次实现了一级火箭垂直回收。这个里程碑式的成功改写了航天史,让卫星发射成本“白菜价”逐渐成为现实。

“猎鹰9号”成功回收前,据资料称,美国航天飞机的发射成本约为4.5亿美元,运载成本约每公斤2万美元;俄罗斯“联盟号”火箭发射成本约5000万美元,运载成本约每公斤7000美元;欧洲“阿里安”火箭发射成本约1.65亿美元,运载成本约每公斤1万美元;中国“长三乙”火箭发射成本约7000万美元,运载成本约每公斤6000美元;印度的极轨可抛弃火箭发射成本约1500万美元,运载成本约每公斤2700美元。

虽然印度“极简版”运载火箭在单次发射中将成本降至极低,但与可回收循环、最多发射5次的“猎鹰9号”相比,仍不足以相提并论:“猎鹰9号”单次发射成本1240万美元,运载成本达到惊人的每公斤563美元。“猎鹰9号”的极低发射成本,适时匹配了SpaceX野心勃勃的“星链”计划。

低轨卫星大时代

2015年,SpaceX公司披露了发射1.2万颗近地轨道通信卫星,组成大型星座通信网络的“星链”计划。虽曾遭到业内人士的广泛质疑,但SpaceX在短期内攻克了卫星模式化制作、可回收火箭和一箭多星技术,成为目前最知名与最成功的低轨星座系统。

2022年3月9日,在卡纳维拉尔角40号发射场中,“猎鹰9号”火箭带着48枚卫星进入预定轨道,至此“星链”已部署了2282颗卫星。2023年,SpaceX的总发射载荷,约占全球火箭发射载荷的80%。

“星链”预计发射4.2万颗卫星,目前采用的轨道高度为540-570千米,项目后期将发射高度为335-346千米极低轨道卫星,形成混合星座。“星链”可通过大量倾斜轨道卫星,对中低纬度地区进行信号覆盖,并可利用极地轨道卫星对高纬度地区进行信号补充,完善星间链路。“星链”计划完成后,足以承载6G、物联网等未来科技新目标。

“星链”获得初步成功后,引发了通信网络星座的大扩张,具备航天实力的国家和公司纷纷行动起来,推出了自己的星座计划,低轨通信卫星“大时代”即将来临。

由于部分开发者并不掌握全套核心技术,各计划的命运不免南橘北枳,相去甚远。如世界最大的电子商务公司亚马逊,采用租借“猎鹰9号”使用权的方式,布置自己的星座“柯伊伯”,计划进行得中规中矩。

并非所有计划均进展顺利。预计发射648颗卫星便可完成星座组网的英国OneWeb公司,就未获幸运女神青睐。该公司选择俄罗斯的“联盟号”火箭承担卫星发射任务,至2022年初,该计划仍在顺利进行,但俄乌冲突的发生改变了事态。

由于西方集体对俄制裁,OneWeb公司成为了夹缝中的牺牲品,计划被迫暂停。在OneWeb终于得到“猎鹰9号”的租用权时,发射计划已推迟8个月之久。到2023年3月,本阶段最后一批Oneweb卫星由印度火箭成功发射入轨,OneWeb星座信号基本覆盖全球,成为目前世界第二大星座网络。

德、法、加、俄等国均大力发展星座网络布局,中国也将卫星互联网列为新型基础设施,开展了“GW-2”“GW-A59”,及“虹云工程”“鸿雁星座”“星网工程”等低轨通信卫星计划,向ITU提交了1.3万颗卫星的轨道与频谱申请。

2023年,SpaceX的总发射载荷,约占全球火箭发射载荷的80%。

近地轨道“纸卫星”大塞车

如上所述,ITU对于卫星轨道与频段申请采取“先占先得”的规定,如果已在轨卫星由于种种原因失灵,发射方可以重新申报进行替换。若申报方未按时完成卫星发射及信号验证,发射额度将会被取消。在近地轨道卫星申请井喷式爆发的当今,作为稀缺资源的轨道与频段,必将引发激烈的竞争。

2021年,联合国公布的世界最不发达国家之一,非洲国家卢旺达向ITU提出申请,将建设总数超过30万颗卫星的两个星座计划,一时造成全球业内哗然。消息人士称:明显不具备如此级别发射能力的卢旺达,背后的实际申请人为一家法国公司,并且,这些卫星中绝大部分将“停留在纸面上”。

根据ITU在2019年的新规定,星座申报方需于7年内发射首星,首星发射后2年内需发射10%,5年内需发射50%,7年内全部完成。此规定意味着,申报后7年内,这些卫星占据的轨道与频段资源将被占据。

此规定给投机性申请提供了操作空间,部分申请者用近似抢注互联网域名的方式申请卫星资源。根据业内专家数据,虽然近地轨道足以容纳百万颗卫星,但卫星间的干扰、碰撞等风险将大大增高。

由于低轨卫星使用寿命低于高轨卫星,未来,报废卫星及太空垃圾的数量也将随着入轨卫星的数量激增,它们将对正常运行的卫星造成重大安全威胁。为此,美国联邦通信委员会规定,本国卫星失去功能后5年内,必须由运营方清理出原轨道,否则将处以罚款,但此规则暂未推广至全球。

以目前卫星数量的增加趋势,可以预见,未来在近地轨道上,会上演一场稠密拥挤的圆舞曲。

部分申请者用近似抢注互联网域名的方式申请卫星资源。

未来,新时代的巴别塔

《圣经·旧约·创世纪》故事中记载:远古时代人类使用统一的语言,他们试图共同修建一座直抵天堂的高塔“巴别塔”。上帝为了阻止此计划,在工程即将成功时,使人类产生了语言之别,当无法沟通后,“巴别塔”的建造就此失败。

低轨通信卫星星座提供的互联网服务,无须依赖密集的地面基站,可以帮助生活在极端环境下或极度贫困地区的人们接入高速网络,获取足以改变命运的科学知识,它们就像这个时代的“巴别塔”。

今日世界仍面临战争威胁,价值观的冲突碰撞,使部分地区和平遥遥无期,信息获取的不对称是造成此种情况的重要原因。据ITU在2023年的报告,非洲只有37%的人使用互联网,亚洲及中东地区也有1/3的居民从未使用过互联网服务。

希望近地轨道通信卫星的发展,可以更好地帮助价值观迥异的阵营搁置争议,共同发展,将目光投向神秘、浩瀚的地球之外,跨出“地球摇篮”,谱写人类开发宇宙的新篇章。

责任编辑吴阳煜 wyy@nfcmag.com