中国古代文论方向硕士诗性思维培养研究

作者: 唐芸芸

摘 要:当下文艺学硕士的培养,一味重视逻辑思维而忽视诗性思维,学生只是围绕概念做无用的阐释,忽视了中国古代文论的文本材料和理论语境。中国古代文论的整体性和围绕诗人主体精神的特征,为救时弊的书写语境以及经验式书写方式,都在召唤诗性思维的加入,诗性思维还是人生体验与时代实现共鸣的有效渠道。在中国古代文论方向的硕士培养中,应确定观念、重订书目,并以导师介入为基础,完成诗性思维和逻辑思维的合作。

关键词:中国古代文论方向硕士;诗性思维;整体性;经验式;逻辑思维

“诗性”一词源于十八世纪意大利学者维柯的《新科学》。[1]诗性,在这里回归人类文明之初以“诗”替代“文学”的语境。诗性思维,不仅是指对诗歌的鉴赏、接触中的体会,包括想象的感性体验,还针对整个文学作品。诗性思维与逻辑思维是相对的,重视想象和联想是诗歌创作的原则和基本思维方式。学界对诗性思维与教学的关系越来越重视,在古诗词阅读和教学、写作教学、新诗研究、道德教化等方面均有成果,如李园的《诗性思维与修辞策略——以唐宋诗词为例》[2]、王庆卫的《“气韵”与中国古典美学的诗性思维》[3]、刘小柳的《重新拥抱想象:回归诗性的道德教化》[4]等。但是,目前对诗性思维的运用多集中于美学的立场和对中小学的教育思想研究上,而关于如何结合研究生的培养、如何与逻辑思维关联方面的研究尚待补充。

中国古代文论,比古代文学多了逻辑思维,又不能像西方文论一样纯粹进行逻辑训练。学科本身的独特性,既给硕士联合培养带来了困境,又为其提供了独特的发展空间。其中关于诗性思维的培养,值得重视。

一、中国古代文论基本精神对诗性思维的召唤

学界普遍存在一种以西方理论为标准,将中国研究视为“镜像”,以此来评价中国文学、文化及学术的现象。这种现象与西方成熟(包括发展成熟、表述成熟)的学术方法有关。这在教学和研究生培养中亦是如此。若全部采用西方理论的教学方法,无视中国古代文论的特点,学生获得的知识无法转化,效果只能是事倍功半。培养中国古代文论方向的学生,不能单纯复刻西方文论方向的教学模式,要对二者的特征、方式都有所认识并加以区别。

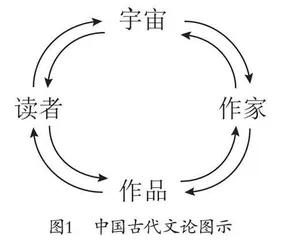

不可否认,西方文论和中国古代文论都是以文学理论为研究对象,而非文学。西方文论作为研究对象,饱含着自身的逻辑优势,中国古代文论则具有与西方文论不同的特征。中国古人表达对文学的看法,形成了中国古代文论,刘若愚仿照艾布拉姆斯的四要素图,作了中国古代文论的图示①(图1):

图1 中国古代文论图示

从图1可以看出,中国古人对宇宙的理解和阐释始终是文学的根本目标,而作品是集中体现。作者和读者通过作品进行交流,交流的内容是他们对宇宙的看法。对宇宙的看法不能直接交流,必须通过文学作品,否则就属于经学或子学的内容。交流的结果是同化——这在创作环节和传播环节可以产生双向箭头,这也是孔子“诗可以群”的具体体现。所以,作品是研究古代文学理论的关键一环。

图1还展示出,古代文论始终密切关注着人,包括作者和读者,从最初的文学是作为人的道德修养、群体基本秩序强化者的角色便可以看出。“以意逆志”强调读者与作者的交流;“知人论世”又是基于对文学可以“真实”地表达作者内心情感体验的认知;诗人主体的“吟咏情性”的提出更是为了跨时代进行交流。无论是讨论作者还是读者的文学主张,都是基于作者、作品、读者、宇宙四要素之间关系的达成。

作为中国古代文论特别是近古时代文论的主要存在方式的诗集序言,正是基于对诗人和诗作评价的结合,而大部分诗歌评点,也绕不开有关诗人的话题。诗言志一直是作为其他诗学概念的基本出发点而存在的,于是最初的诗学认识便有着中和之美,即“发乎情,止乎礼义”。在后来的发展过程中,后半句的限制相对松懈,一定程度上弱化了诗歌的政教意义,但人们并没有忘记最初对文学的期许。文学与政治关系的弱化,只是因为汉代士人与政治严丝合缝的生态在后代发生了改变。诗歌首先需要表现性情,是古代文论的稳定命题。

研究非当代的文学,无论是中国古代还是西方古代,作为研究者,不仅要尽量还原事实,还要追问一个终极问题:读这些文学的目的是什么?文学理论研究者也要追问这个问题。文学理论要追寻智慧的光环,包括思考的深度和广度。中国古人关于文学的智慧,体现在经验式书写的文本中,我们要与古代文学进行更直接更深刻的接触,体会古人之体会,所以免不了要回答文学研究的终极问题。那么,我们阅读这些过去时代的作品,是为了在人生体验上进行交流和共鸣,而这需要诗性思维。

诗性思维体现了诗人强烈的主体性和诗歌精神,是现代思政教育的核心,是将碎片的古代文学知识变成文化的关键,如此才能将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体。

二、经验式书写方式对诗性思维的召唤

中国古代文论经典文本的书写方式,往往是基于经验式的讨论,表达也富有诗性,这一点学界已有大量研究。[5]书或文中往往会引用大量诗歌来论述自己的观点。我们如果按照西方理论方向的培养方式,就会在大量的诗歌讨论中寻找只言片语,并仅仅围绕只言片语进行无限阐释。即使是系统性或思辨性较强的刘勰的《文心雕龙》和叶燮的《原诗》,其行文也不似西方理论一样逻辑缜密、冷静客观。二书“建构起了完整的理论框架,但同时采用了骈体化、诗意化的表达方式,从而形成了体系性追求与诗性化品格的二重性”[6],大量的结论建立在经验的范畴中,而不是逻辑推理。因此,仅仅运用逻辑思维是不可能完全进入古人世界的,这也是近年来龙学研究式微的重要原因。龙学研究思路的主流一直是以西方理论为参照,擅长从文学本质(原)、文学创作、文学作品、文学接受、文学史等角度,试图将《文心雕龙》转换为古代《文学概论》的版本。研究总是在概念里来回游走,以至于遇到了瓶颈,应回归中国古人论文学的语境,重视诗性思维。叶燮《原诗》的研究若只是强调理论文本中的逻辑关系呈现,而忽视叶燮是通过对大量诗歌分析完成文学史观、胸襟理论的实际,也有将理论架空的危险。

古代文学理论,包括古代的文学理论和古代文学的理论。[7]对于古代的文学理论,研究者需要将利弊具体化,把推崇的文学观念具体化,对诗学家否定的、推崇的文本都需要有具体的印象,并且擅长分析,所以需要研究者在大量作品阅读的基础上形成诗性思维。如钟嵘的《诗品》集中讨论五言古诗,研究者如果不解读《古诗十九首》的诗歌,如何理解“文温以丽,意悲而远”?不读班婕妤的《团扇》,如何理解“辞旨清捷,怨深文绮”?不对比二者,又如何区分《国风》系列与《楚辞》系列的丹采?

至于古代文学的理论,研究者需要从古代文学的材料中归纳文学理论,而归纳需要逻辑思维,需要用诗性思维去体会和把握。

三、为救时弊的书写语境对诗性思维的召唤

中国古代大型丛书将古代文论的文本归类为“诗文评”,这提示了中国古代文论与西方文论的根本区别,就是古人的理论文本写作和文学观念的表达,都是为了当下诗坛而作且都有一个现实的目的,这与孔子奠定的现世哲学而非思辨哲学的基础有关,学术思想亦遵从于此。如南宋严羽的《沧浪诗话》是为了纠正南宋末年诗坛的江湖诗人和江西诗派流弊而作;清代叶燮的《原诗》是为了纠正明七子后学以及对明七子纠偏失败的钱谦益、汪琬等人而作。古代文论的思考和书写都离不开当下语境,当下诗坛的状况便是理论的出发点,同时也是目的地。在理论论述中,诗学家将对当下诗坛的不足之处进行详细分析,并列出典范,用以纠正当下诗坛的风气,这离不开大量的诗歌分析、比对、溯源等工作。所以与西方文论文本不同,中国古代文论文本中所列举的作品实例是理论的主要部分,即很大一部分理论术语的具体内涵,其术语关系即理论系统的建构,是通过诗歌分析本身呈现出来的。

因此,研究中国古代文学理论,要注意诗学家的语境。回到诗学家的语境中,不仅要致力于纵向关系,注重诗学家对先前存在的文学理论的扬弃,还要关注作为“诗歌”的整体语境,这就需要诗性思维出场。

研究生只有具备诗性思维,才有可能真切地、完整地、深刻地理解古人的诗学观。中国古代文论对于现在的研究者来说存在语境问题:“用现代文学观念为基准衡量古代文论语词,常常导致研究者忽视这些语词产生的具体语境,把它们理解为一种如西方学术话语那样的普遍概念。”[8]古人的理论言简意赅,如不回到诗歌层面,培养诗性思维,就无法具体体会古代文论术语。学生如果只纠缠于理论术语(概念),会如困兽一般,始终无法脚踏实地。

四、结 语

硕士研究生作为初级研究者,可能带着自己在本科时候对学习对象的碎片化、印象式的看法。根据研究对象中国古代文论的特点进行诗性思维的培养,有助于学生涤宿垢、养胸襟。回到原典已是当下研究生培养的共识,但是对于中国古代文论方向来说,回到原典,不仅是回到诗歌理论的原典,还要回到古代诗人的语境中,体会古人的感受,回到诗世界,并融入自身体验,最终获得理论精神,所以需要在逻辑思维能力的培养中,重视诗性思维的培养。对于文艺学专业中国古代文论方向的研究生培养来说,诗性思维并不会妨碍逻辑思维,反而是提升学生思维能力和文学批评能力的重要渠道。

(重庆师范大学)

课题项目:校级研究生教学改革项目“立德树人目标下中国古代文论方向硕士‘诗性思维’培养研究”(xyjgsz22003)。

参考文献

[1] 维柯.新科学(上)[M].朱光潜,译.合肥:安徽教育出版社,2006:213.

[2] 李园.诗性思维与修辞策略:以唐宋诗词为例[J].现代语文(学术综合版),2015(7):28-30.

[3] 王庆卫.“气韵”与中国古典美学的诗性思维[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2004(2):183-188.

[4] 刘小柳.重新拥抱想象:回归诗性的道德教化[D].南京:南京师范大学,2021.

[5] 李建中.古代文论的诗性空间[M].武汉:湖北人民出版社,2005:12.

[6] 张奎志.从刘勰到叶燮:中国文论的体系性追求与诗性化品格[J].社会科学战线,2022(11):185-192.

[7] 程千帆.千帆诗学[M].南京:江苏文艺出版社,2010:56.

[8] 李春青.中国文学批评史[M].北京:高等教育出版社,2014:4.