“如果不”现象:家庭规则教育的误区及其超越*

作者: 方蕾蕾

摘 要 家庭规则教育中有一种常见现象,即家长常常将“如果不遵守规则,就会……”宣之于口,用来对儿童进行规则教育。这种现象其目的是预设教育,其性质是否定特定行为,其手段主要是威吓,其主体是家长。这是家庭规则教育最典型的误区,会导致规则教育重心偏移、设计不足、方法不当、忽视主体等问题。针对这些问题,可以通过回归主题、设计扩展规则、付诸实践、主体归位等途径来突破,实现育人目的。

关键词 规则教育;“如果不”;家长;家庭教育

作者简介 方蕾蕾,山东师范大学教育学部副教授、硕士生导师

《全国家庭教育指导大纲》指出,家庭要利用日常生活细节,开展伦理道德教育。道德的基础是规则,规则是日常生活的一部分,了解并适应规则是个体社会化的前提和基础。规则多为限制性的表述或条例,既包括口头约定或默认的部分(不成文的规则),也包括成文的规则。规则教育则是关于集体善或“共同的善”的教育,“旨在支持和系统梳理共同道德”[1]。规则教育泛在于家庭和学校当中,儿童主要通过家长、教师以及同伴了解规则。

“如果不遵守规则,就会……”作为口头禅,它是一种个人话语表述习惯,也是一句家长在规则教育中较常说出的话语,或者说大部分家长在规则教育时或多或少都曾用过这种表述来进行规则教育。笔者将这种普遍存在的教育现象统称为“如果不”现象。这种教育现象背后的原理和危害有必要作德育分析,以厘清“如果不”现象的教育特征与实质,并对此现象进行学理上的反思与超越。

一、何谓“如果不”现象:

对家庭规则教育本质的澄明

很多家长在对儿童进行规则教育时都习惯用“如果不”,这样的话语成为一种共性需求,一种教育习惯,一种常见的表达。大部分儿童在接受规则教育时,对这种表述也习以为常,但是这种教育现象虽然常见,却未必合理,其最终指向、内容、方法、效果等均有待厘清。一言以蔽之,“如果不”现象是出于预设结果的目的,通过行为内容的禁止,依靠惩罚的手段,依凭道德非难,从而达成规则教育效果。

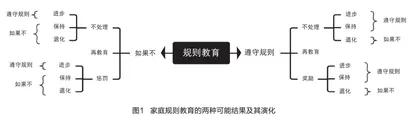

(一)“如果不”的目的是实现预设结果

家长使用“如果不”的表述,多是抱持着这样一个目的,即通过结果的提前预设,假设可能出现的情况并作出解释,以达到规则教育的目的。如图1所示,规则教育中遵守规则和不遵守规则的预设各占一半比重,所以“如果不”的部分成了家长的关注要点。无论规则教育如何演化,即便有内容和手段的加持,规则教育的结果只会有两种,即遵守规则和不遵守规则这两种必然结果。“如果不”自然是对不遵守规则的重点说明。

从时间及行为的预期来看,“如果不”大多是强调不遵守规则的情况,这是一种基于结果的预期,其目的是通过“如果不”达到提前预防的效果。譬如,在进行规则教育时,强调某一个规则条例时会附带说明,如果不遵守规则,就会受到处罚。这显然是针对可能的行为结果给出的回答。一旦出现某种行为,就会有相对应的处理方式,“如果不”就是基于结果的预设教育,为的是提前预演。通过告知不良行为的后果和遵守规则的后果不同,处理方式也不同,起到提前预防的效果,达到规则教育的目的,这是“如果不”表述的教育初衷。

(二)“如果不”的性质是否定特定行为

从结果的预估来看,这种结果主要针对的是既定行为,即若出现某种“特定行为”就会获得相应的对待,按照图1所示,“如果不”多是针对消极行为的应对措施。所以,家长采用“如果不”,主要是用于否定特定行为,属于否定教育。

正如哈耶克所言:“行为规则必然是限制性的,它们的产物是秩序;这些规则正是通过为每个人用以追求自己目标的手段划定范围,从而大大扩展了每个人能够成功追求的目标范围。”[2]规则本身是限定性,但这种限定性的目的是扩大个体获得成就的机会,而不是通过否定行为限制成功范围。显然,“如果不”更强调“禁止”的范围,教育目光重点锁定在“不可以”的视域之内,是对负面行为的重点说明,意在否定该类行为。否定行为常常是禁区,而这个禁区也易引发逆反心理,即越被申明为“如果不”类的行为,越易引发儿童的兴趣,他们想要尝试看看,究竟后果如何。所以,这种否定教育一旦吸引规则教育的核心注意力,极易诱发儿童不遵守规则的逆反心理。

(三)“如果不”的手段是威吓

如图1所示,并非所有的“如果不”的规则教育都指向惩罚,惩罚只是一种可能途径。面对“如果不”的行为结果,可能会出现“不处理”“再教育”“惩罚”等多种后续应对。在这些应对中,“不处理”不符合规则教育的要求,“再教育”则又回到了规则教育的原始状态。表面上看,“再教育”这种应对方式是新一轮规则教育的开始,“惩罚”则是对“如果不”行为的积极反馈。于是,在现实生活中,很多家长在实施规则教育时,经常采用威吓式的“如果不”。譬如,“如果你不遵守规则迟到了,那你就要被罚站……”。

究其本质,大部分“如果不”是通过可能的“惩罚”以震慑可能的“如果不”行为,误以为儿童会因为害怕惩罚而放弃不遵守规则的想法和行动,进而就能出于对规则的信任和对该惩罚的恐惧生成遵守规则的动机。这是一种典型的威吓教育,换一句话说,是通过激发害怕、恐惧、痛苦等情绪体验而进行的禁止教育,这是“如果不”的内核,是其实现规则教育的主要手段。当然,如果要说及惩罚,惩罚又可细分为三种效果:行为进化、行为保持、行为退化。行为进化即受惩罚后有所改善,开始遵守规则,这是“如果不,就惩罚”的理想效果。但行为保持就表明不遵守规则的行为仍在持续,行为退化则指不遵守规则的行为进一步恶化。显然,这将引发新一轮的“如果不”式的规则教育。惩罚按类型又可细分为精神、身体、物质惩罚,而大多数时候“如果不”的惩罚措施并不那么明确,当引起追问时,多种惩罚措施并用的情况也是存在的。也就是说,用“如果不,就惩罚”的时候,指向的惩罚可能是宽泛意义上的惩罚,代之一切可能的举措,大部分家长并没有系统地思考到底该采用何种惩罚,惩罚仅是一个意义指向,不会产生任何实际行动。

(四)“如果不”的主体是高位审判的家长

很多家长在进行规则教育时,往往是提前知晓或制定规则的人,易站在道德制高点来评判儿童。通常,“如果不”的规则教育也会伴随着儿童的疑问:“你为什么不遵守……呢?”或者说,规则教育自始至终都会伴随着儿童对家长为何不遵守规则、自己为什么要遵守规则的质疑。“如果不”的规则教育就是将家长和儿童的立场从共同遵守的相同阵线切割为“道德审判者”和“道德被审判者”了。

“如果不”规则教育,极易忽视规则本身“共同善”的部分,而将规则理解为“部分善”,即只要求和强调儿童遵守。而且,“不管我们遵守什么规则,我们都不能根据要求去证明它们”[3]。家长是评价者,他们的位置高高在上,所以,只要家长发起对儿童的道德非难,就可以省却或逃避“为什么我(儿童)要遵守”及“为什么你(家长)可以不遵守”这两大难题的证明了。然而,“当行为规则与本能相冲突时”[4],规则就很难成为儿童的永恒追求。如果不去证明规则的必要性,或阐明规则的意义与价值,也就很难激发儿童遵守规则的内在动力。仅用高位的道德审判来达成“如果不”的评价,显然是不利于规则教育的。这是将规则教育的主体分割为两大阵营,其间缺少了平等和民主,缺少了沟通和对话,更缺少了反思和共同进步。

二、“如果不”因何出现:

家庭规则教育的误区

“如果”是一种假设,代表着一种可能性,更多是指向“如果”二字后的内容假设。“如果不”则相反,是对前文否定性假设的应对。既然是假设,就存在多种可能,把一种可能当作唯一可能,就会导致规则教育本末倒置并引发新的问题。

(一)重心的偏移:忽略正面积极的规则教育

规则教育本身是一种“共同善”的教育,是促进和达成和谐共处的环境的手段和方式。在规则教育中,不仅有关于“如果不”的可能,还有遵守规则的可能。然而,惯用或滥用“如果不”,其实质是认同否定性教育,如此就偏离了规则教育的重心:遵守规则。

其一,规则教育和早期道德教育都更加需要正面引导和积极的榜样示范。弗洛伊德、班杜拉等心理学家在强调儿童早期教育时强调,正面的早期教育十分重要。过多强调消极的、负面的、否定的规则教育,是一种关注的转移,容易分散儿童对积极行为的注意力。遵守规则该怎么办呢?“如果不”恰恰通过表述把注意力引向了否定和消极的可能,忽略了积极、正面的可能。在规则教育的两种结果中,遵守规则的结果和不遵守规则的结果其实各占一半比例,但因为“如果不”的表述,就将儿童的注意引向了不遵守规则。这显然是顾此失彼。

其二,在规则教育中,“如果不”只是规则教育的一部分内容,如果专注于消极的、否定的教育,就会忽略那些遵守规则的人也需要持续性地跟进教育,否则他们仍有出现不遵守规则的行为,在无限循环中失去规则教育的目标。故而,加强和固化既有的教育成果,防止规则行为的退化也是规则教育的重心。奖励更能激发正面积极的作用,引发榜样示范和模仿学习的效果。所以,把握规则教育的重心,或可避免滥用或误用“如果不”的表述,将主要精力放在如何加强正面引导和激励是规则教育的中心内容。

(二)设计的不足:忽视了规则之“外”的规则教育

任何一次规则教育都应是精心设计、认真组织、有效落实的结果,而不是随意的、漏洞百出地脱口而出。在规则教育中,看起来只是“规则”的教育,实际上却隐藏规则之“外”的规则教育。

如果说规则是关于“共同善”的,那么规则教育是要达成一个目标,而在实现目标的过程中,可能有一部分“善”是非共同认知的,即除去“共同善”的部分,还有超越“共同善”的部分。如果这部分的规则教育缺失了,就直接断绝了儿童在规则之上的道德超越的可能性,即只限于“底线”的规则,而缺乏对超越的规则——善的追求。这对于儿童的道德成长和社会的总体幸福而言是不利的。儿童对于超越规则的善的追求,是规则之“外”的教育,是道德的追求,是由他律到自律的更高阶的规则教育(道德教育)。显然,这是“如果不”设计上的缺陷。

其二,就规则来看,大部分规则是指明可以做什么,很少提及应该做什么,更少提及不这样做就会有什么后果。这就是说,规则本身并没有规定如果不遵守规则,就有明确的规定该怎么办。这部分需要家长阐释、说明甚至补充的部分,其实是规则之外隐含的“规则”,也可以算作“如果不”表述的重点内容。然而,诸多家长对这部分的设计存在明显不足,所以才会出现口头的、形式的惩罚,才会出现因儿童的追问而导致的失语和“如果不”的滥用。

(三)方法的误区:规则教育片面强调惩罚

很多“如果不”式的规则教育,只说明或只强调惩罚,即如果不遵守规则,就会受到惩罚。这个问题可从两个角度厘清。

其一,惩罚只是其中一种可能,而不是全部。如图1所示,即便不遵守规则,家长应对的方式也至少有三类,包括回应和不回应,回应又可分为再教育和惩罚。“如果不”不应该只有一种回应策略。不少家长在规则教育时,似乎忽略了“如果不”有其他回应方式,而只强调惩罚,或更多地强调惩罚,这显然是对规则教育方法的误解。

其二,只有禁令,没有行动。“如果不,就惩罚”成为口头警告,也仅限于口头警告,只有惩罚的宣告,却没有具体的惩罚措施,即很多时候也只是宣称要惩罚,实际上并不知道究竟要做何种惩罚,甚至不知道要不要惩罚。惩罚只是一种符号,一个代称,是一种含糊其词的托词,甚至成了家长规则教育思考不全、思虑不周时的惯用说法。这不仅说明家长对“如果不”的误解、误用,也反映出家长规则教育的准备不足、方法不明。

(四)主体的忽视:儿童成了被动的认知学习者

规则教育的主体是谁?抛弃单一的主客体二元对立的观点,仅有家长存在的教育也是不成立的。然而在“如果不”的规则教育实践中往往只有一个主体存在。那么,缺失的是谁?哪个环节缺失了呢?显然,是家长把自己放在高高在上、决定一切、评判和审判的立场,让儿童失去了学习动力。