厚植中华优秀传统文化 铸牢中华民族共同体意识教育的三重进路

作者: 王学男

摘 要

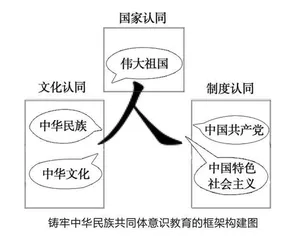

文化认同是铸牢中华民族共同体意识的核心。“铸牢中华民族共同体意识”自2014年被首次提出以来,其理论内涵不断发展深化、现实意义不断提升增强。政策发展、理论研究和教育实践三维协同推进,是铸牢中华民族共同体意识教育创新与深化的生长点和必由之路。政策发展需以“和合”文化为圆心、以法治建设为基础、以学校育人为主体,根植中华优秀传统文化的共同体理念;理论研究需基于中华优秀传统文化的历史传承与当代发展,进行中国概念的自主阐发和理论构建;实践普及需注重文化浸润与家校社协同的育人格局的赋能,促进铸牢中华民族共同体意识的入脑入心。

关键词

中华优秀传统文化;铸牢中华民族共同体意识;国家认同;文化认同;制度认同

作者简介

王学男,中国教育科学研究院数字教育研究所副所长、副研究员

千百年来,维护和发展统一的多民族国家,始终是中华民族高于一切的政治理想、精神寄托和道德情感,始终是我国社会历史发展的主流。[1]自2014年习近平总书记首次提出“中华民族共同体意识”以来,其理论内涵不断发展深化、现实意义不断提升增强。深刻领悟中华优秀传统文化的当代意义和实践路径,为深化铸牢中华民族共同体意识的政策价值、理论内涵和实践普及赋予强大的内生力量;将铸牢中华民族共同体意识内化于心、外化于行,凝心聚力,有助于全面推进中华民族伟大复兴。

一、政策发展:根植于中华优秀传统文化的共同体理念

中华优秀传统文化,是中华民族共同体内涵建构的核心要义,是民族国家生活场域的重要载体,也是中国人民的共同价值准则和时代价值体现。党的十八大以来,习近平总书记在多个场合多次强调传承和发展中华优秀传统文化对中华民族伟大复兴的重要作用。我国政策的发展脉络饱含着厚重的文化脉络与核心价值,这在铸牢中华民族共同体意识教育的政策体系中更为凸显。

(一)政策文化:以“和合”文化为核心的同心圆结构

和合文化是中华优秀传统文化的精髓之一。习近平总书记曾对“和合”文化的内涵作出精辟概括:“我们的祖先曾创造了无与伦比的文化,而‘和合’文化正是这其中的精髓之一。‘和’指的是和谐、和平、中和等,‘合’指的是汇合、融合、联合等。这种‘贵和尚中、善解能容,厚德载物、和而不同’的宽容品格,是我们民族所追求的一种文化理念。自然与社会的和谐,个体与群体之间的和谐,我们民族的理想正在于此,我们民族的凝聚力、创造力也正基于此。”[2]“和合”理念也是中国传统哲学最为本质的特征之一,是中国儒家、道家、墨家、阴阳家、佛家等文化流派相互碰撞、互相渗透、彼此融合而形成的人文产物,体现了中国古人在解决自我存在、社会发展等问题时所具有的圆融通达的智慧。“和合”文化成为中华文化审视人与自然、人与社会、人与人之间关系的根本标尺,成为中华民族化解自然与社会、不同族群、不同国家、不同文明之间歧异的重要理论资源。

2014年5月,习近平总书记在第二次中央新疆工作座谈会上提出“中华民族共同体意识”这一重要论断后,同年9月,在中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会上,他又明确提出“铸牢中华民族共同体意识”的重要论断。首先,他指出:“加强中华民族大团结,长远和根本的是增强文化认同,建设各民族共有精神家园,积极培养中华民族共同体意识。”这一论述旨在表明文化认同是培育中华民族共同体意识的内核所在。其次,他强调:“在尊重差异、包容多样中实现各民族文化交融共生、和谐发展,形成各民族同呼吸、共命运、心连心的强大精神纽带。”这一论述意在阐释各民族之间的关系是和合共生、兼容并包的,是在千年“大同”的历史血脉和文化基因之上的开放多元,无法人为捏造事实和剥离联系。再次,他进一步明确:“只有铸牢中华民族共同体意识,才能找准民族团结工作与各族群众的心理契合点、情感共鸣点、利益结合点。”这一论述进一步对铸牢中华民族共同体意识的层次和结构进行了剖析,即以文化认同为核心的同心圆结构,渐次展开是心理认同、情感认同和利益联结,既符合个体的需求层次,也与人类社会发展的动力机制一致,是物质文明与精神文明均衡发展、相互促进的结果。

(二)政策定位:以法治为基础的现代治理制度优势

我国自古便有“民惟邦本,本固邦宁”的民族精神,这是一种法律文化,也是一种传统文化,体现着自然与人、自然与社会秩序、各族人民之间的和谐。2017年10月,党的十九大把“铸牢中华民族共同体意识”正式写入党章,成为全党和全国人民的制度基础和行动指南。2018年3月,十三届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》,增加了“中华民族伟大复兴”的内容,“中华民族”首次写入宪法。这意味着中华民族已经成为宪法关系的重要主体,将铸牢中华民族共同体意识纳入法治化轨道具有重大的政治意义、社会意义和历史意义。2019年10月,党的十九届四中全会明确“坚持各民族一律平等,铸牢中华民族共同体意识,实现共同团结奋斗、共同繁荣发展”。这进一步彰显了中国特色社会主义的国家制度和国家治理体系的显著优势,共同富裕作为社会主义的本质要求,亦是中国式现代化的重要特征;而铸牢中华民族共同体意识,正是新时代党的民族工作的主线和根本遵循,为各民族提供了共识、共治、共享的基本治理架构。2020年8月、9月,习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会和第三次中央新疆工作座谈会上,将铸牢中华民族共同体意识纳入新时代党的治藏方略和治疆方略,标志着以习近平同志为核心的党中央已经将铸牢中华民族共同体意识摆在治国理政的突出位置加以谋划,置于中华民族伟大复兴的战略高度予以推进。

铸牢中华民族共同体意识的受重视程度日益提高,从治国理念、会议精神,逐步落实到重大政策,进而纳入党章、宪法、区域法规等,不断强化主体地位和作用,也为广义的全口径、全生命周期的教育和狭义的学校教育提供了依法治教的基本制度框架。一方面,这是对民族区域自治法法律根基的一以贯之;另一方面,通过以《新疆维吾尔自治区民族团结进步模范区创建条例》《西藏自治区民族团结进步模范区创建条例》等为代表的地方法规,形成了铸牢中华民族共同体意识的区域性规范体系。从历史发展的角度看,铸牢中华民族共同体意识教育的法治建设是循序渐进、一脉相承的,虽然在不同的历史发展阶段对主体的表述有所不同,但内涵均指向“共同体”。从内容的角度看,将铸牢中华民族共同体意识固化在法律文本和制度建设中,是对中国特色社会主义教育的法治保障,[3]使教育共治走向教育善治。

(三)政策执行:以学校教育为主体的育人生态体系

2020年中央第三次新疆工作座谈会上,习近平总书记针对铸牢中华民族共同体意识教育,专门强调了“将中华民族共同体意识教育纳入新疆干部教育、青少年教育、社会教育,教育引导各族干部群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观,让中华民族共同体意识根植心灵深处”。这为铸牢中华民族共同体意识教育指明了对象范畴和育人目标,将教育范畴从学校场域为主的青少年,延伸到区域发展的关键群体领导干部,以及社会文化环境和行为规范的建设,逐步呈现出以学校教育为主体,以干部教育为组织建设发展的基础和先导,以社会教育为文化生态的立体化、本土化的育人体系。

随着铸牢中华民族共同体意识教育的不断深化和普及,教育实践的路径不断清晰,对育人成效的关注也不断加强。近三年,《深化新时代学校民族团结进步教育指导纲要》《关于进一步提升青少年民族团结进步教育工作实效的若干措施》《关于加强学校铸牢中华民族共同体意识教育的指导意见》《关于加强铸牢中华民族共同体意识理论研究体系建设的意见》等相关教育政策陆续颁布,为学校教育和理论研究提供了基本遵循和重点方向。

仅2023年一年,多项国家重大政策和会议均关涉铸牢中华民族共同体意识,成为将铸牢中华民族共同体意识教育落到实处的关键性阶段。2023年2月14日,中央统战部等四部门联合印发《关于加强铸牢中华民族共同体意识理论研究体系建设的意见》,通过国家政策的引导,专门提出加强理论研究。10月27日,习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时强调,铸牢中华民族共同体意识,推进新时代党的民族工作高质量发展。加强中国话语体系的理论研究,强化学校教育和课堂教学在立德树人中的基础作用和引领作用,成为新时期铸牢中华民族共同体意识教育的两个重要着力点。习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调的“两个结合”正是从方法论和世界观的层面,为铸牢中华民族共同体意识教育提供了内生动力。“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合”,更多凸显的是实践逻辑,是我国教育发展的实然需求,是教育改革落实的核心——课堂教学所在;“同中华优秀传统文化相结合”,更加注重历史逻辑,是对自主知识体系构建的正本溯源,是对“四个自信”的实践回应。

二、理论初探:多维视野下以人为本的

“中国概念”构建

加强铸牢中华民族共同体意识的理论研究和体系建设,其重要突破口在于中国知识体系的构建和中国精神的挖掘。因此,以中华优秀传统文化为生发点,结合个人发展与社会发展的视角,初步构建铸牢中华民族共同体意识教育的框架体系。

(一)文化理解:中华优秀传统文化的历史传承与当代发展

综观中西方文明演进,都有各种学说探寻人类心中最美好的理想生活。西方有影响深远的“理想国”,中国有传承至今的“大同之世”,“大同”便是中国人民心中美好愿景的最大公约数。大同社会、协和万邦,就是中华优秀传统文化的重要组成部分。“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦……是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。”(《礼记·礼运篇》)“克明俊德,以亲九族,九族既睦,平章百姓,百姓昭明,协和万邦,黎民于变时雍。”(《尚书·尧典》)“求大同”便是中华民族对优良公共生活的朴素期待。[4]深入挖掘和阐发中华优秀传统文化之“求大同”的时代价值,是涵养中华民族共同体意识的源泉。

习近平总书记提出的“中华民族共同体”理念,与西方社会基于个人主义和自由主义的一般性的“想象的共同体”理论倡导不同,是植根于马克思共同体思想,生发出符合中国历史与现实国情,基于社会主义和集体主义的实质上的共同体,这为铸牢中华民族共同体意识教育的政策颁布提供了科学指引和理论依据。

(二)心理建构:需求层次与文化认同的双重动力机制探析

铸牢中华民族共同体意识教育属于意识范畴,其认知基础和底层逻辑源于心理学,需求层次与文化认同为国家认同建构了双重动力机制。人作为个体性与社会性的存在,从个体内部的发展需求角度而言,涉及需求层次结构;从个体与社会的关系需求角度而言,涉及认同与归属。无论在学术研究还是生活实践,但凡谈到人的需求层次,首先想到马斯洛的需求层次论;谈到文化认同理论,也多是西方的思想。殊不知,在中华优秀传统文化的宝库中蕴藏着更为丰富的尚持挖掘、弘扬的思想精华。

其实,关于人的需求层次的思想,在我国两千五百年前就已经出现,早于马斯洛需求层次论两千多年。最早对这一思想的阐发,可见于《管子·牧民篇》中“仓廪实,则知礼节;衣食足,则知荣辱”。也就是说,只有仓廪充实,人们才懂得礼节;只有衣食丰足,人们才会有荣辱心。实际上,这就是把人的生存发展需要分为物质和精神两个维度,并暗含着二者之间的层次关系,即人类首先要满足基础层次的物质生活需要,而后才是高层次的精神生活需要。自春秋战国,中华传统文化的一些思想观点已经触及需求结构的有关问题。这与马斯洛从观察精神病患者中概括的需求层次论相比而言,更具理论原创性和文化内生性。

在人的社会性和人的社会交往需要方面,我国古代思想家也有精辟的论述。《荀子·王制篇》有言:“(人)力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不能群。”其中,“群”就是“群体”“社会”的意思,旨在说明,人不能没有社会交往,不能脱离群体和社会组织。还有言:“故人生不能无群,群而无分则争,争则乱,乱则离,离则弱,弱则不能胜物,故宫室不可得而居也,不可少顷舍礼义之谓也。”荀子的这个观点,可以说是现代需求层次论中社会交往需求的观点在中国古代社会的萌芽。

社会交往的需求属于精神维度,是在满足生理和安全需求后产生的情感和归属需求,这就是荀子所讲的“和”,就是心理学中的“认同”。认同更注重个体对自己身份、价值、角色和社会群体的理解以及情感识别和参与,核心在于个人与群体的互动关系的建构。铸牢中华民族共同体意识的根本在于文化认同。近代我国学者对文化认同的层次和结构研究已经开始深入,并不断沉淀。钱穆先生曾说:“民族创造出文化,文化又融凝此民族。中国古人,正为能创造出一套如上述的文化传统者,因此,此下的中华民族,遂能更融凝,更扩大,成为一个更新更大的民族。”[5]陈寅恪在《唐代政治史述论稿》中有“精神文化方面尤为融合复杂民族之要道”[6]。潘光旦在1931年提出了“文化的生物学观”的概念金字塔,强调自然选择和文化选择的共通性,自上而下依次是文化现象、社会现象、心理现象、有机现象、理化现象。[7]文化处于最顶层。费孝通也曾明确表达了三个层次的文化自觉:各个民族、中华民族、全人类。[8]基于中国自然地理、历史记忆的中华文化是联结中华民族的纽带,是最深层次的认同。