“双减”背景下劳动教育的“兴”与“堵”

作者: 徐敏娟 关兴莹

摘 要 开展劳动教育对落实立德树人根本任务、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要意义。“双减”背景下,劳动教育迎来了新的发展机会。基于对浙江义务教育段部分学校的问卷调查和走访调研,发现目前劳动教育开展方兴未艾,已经初见成效:师生对劳动教育认可度高,大部分学校积极作为、学生从中受益,课程实施校本化、劳动教育开展形式逐渐丰富,师资队伍“兼”中有“专”、校本教研引领教师发展。但劳动教育在学校的实施与开展中仍存在课时被挪作他用、课程缺乏系统设计、教学活动单一、家庭引导缺席等堵点和困难。建议以“双减”为契机,进一步优化中小学劳动教育体系、加强劳动教育师资队伍建设、建立协同机制保障劳动教育实施。

关键词 义务教育;劳动教育;双减;立德树人

作者简介 徐敏娟,浙江省教育科学研究院基础教育研究所副所长、副研究员;关兴莹,浙江省教育科学研究院基础教育研究所科研人员

“双减”背景下,劳动教育的时间、空间有了拓展的可能性,面临前所未有的发展契机。党的二十大报告提出,“育人的根本在于立德”,落实立德树人根本任务,要“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。劳动教育对落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要意义。[1]

浙江一批学校很早就开始了探索。国家相关文件颁布后,浙江省教育科学研究院面向全省中小学和劳动实践基地征集了40个优秀劳动教育先行学校案例,并进行了为期两年的跟踪指导。此次调研对象为这批劳动教育先行学校。这些学校开展劳动教育的时间较长,劳动教育基础较好,开展也相对成熟,在省内具有引领作用。总结这些学校的相关经验和成效,能够更好地引领其他学校开展劳动教育,同时理解劳动教育在学校教育中的重要作用;调研这些学校在劳动教育开展过程中出现的问题和面临的困难,并提出针对性的建议,对其他学校开展劳动教育也具有一定的启示及借鉴意义。

一、劳动教育方兴未艾,实践开展初见成效

本次调研主要采用实地走访、教师访谈的形式,同时辅以问卷调查。问卷调查随机抽取15所学校,涉及小学和初中两个学段,覆盖学生、承担劳动教育教学工作的教师以及分管校领导三类群体,回收有效问卷2,418份。

(一)劳动教育受到认可,绝大多数师生打出高分

通过前期的探索和实践研究,这些学校的劳动教育已初步形成自己的教育体系,劳动教育的开展更为常态化,师生满意度较高,在省内具有示范意义。从问卷调查来看,师生对劳动教育普遍认可,近六成的学生打满分(10分),近七成(69%)的学生打分在9分以上;教师中打满分的为41%,9分以上的为67.5%;分管校领导中打满分的为66.7%,9分以上为83.4%。值得注意的是,相比学生,教师和校领导对劳动教育的打分更高;同时,有12.2%的学生、9.1%的教师以及16.6%的校领导对学校劳动教育开展情况并不满意,打分在6分及以下。

劳动教育在学校深受学生喜欢。96%的学生表示“喜欢”劳动,其中有54%表示“很喜欢”。劳动教育带给学生的积极感受更显著。82.57%的学生表示,劳动“能学习新知识技能”;77.01%的学生认为“很放松、很开心”;76.52%的学生在劳动中“有新奇有趣的经历”;认为“耽误学习,没必要的”仅为0.76%;感觉“脏、累、无趣的”仅为1.51%。正如卢梭所说:“你要知道,他从一个小时工作中学到的东西,比听你讲一整天学到的东西还多。”[2]此外,95.5%的学生非常赞同或比较赞同“学习劳动知识和劳动技能很有必要”这个观点。71.1%的学生认为,“劳动和学习语文、数学一样重要”。劳动与学习是一种融合关系,你中有我、我中有你,二者不能相互取代。[3]

(二)积极行动促落实,学生成为直接“受益人”

国家相关文件的颁布,对学校理解劳动教育的内涵、意义以及实施方式起着重要的指导作用,大部分学校积极作为。问卷调查显示,79.8%的学校“制定有劳动教育总方案和分年级方案”,65%的学校“召开了劳动教育工作布置会议”,71.8%的学校“德育处或政教处对校级劳动教育活动有统一安排”。86.5%的学校还将劳动教育纳入学生综合素质评价体系,重视学生在日常劳动实践中的综合表现。而且,82.3%的劳动教育教师表示对《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)“非常了解”和“比较了解”。我们让教师对劳动教育目标达成的关注程度进行排序,按平均综合得分排在前三位的分别是:培养学生良好的劳动习惯、积极的劳动态度;学会相应的劳动技能;培养学生的劳动意识和协作精神。

劳动教育作为五育之一,具有综合育人的作用。调查显示,96.8%的学生每周至少参加校内劳动1次及以上,其中41.7%的学生参加次数不低于3次。更有82.8%的学生表示,“学校每年组织学生参加一个星期的集中劳动”;85.9%的教师反映,“学校要求学生每年至少参加一次校外基地的劳动教育活动”。 95%以上的学生表示,参加完劳动,不仅在体力、劳动技能、生活习惯、上课专注度以及师生关系上有了很大的改善及收获,而且还培养了自己对不同劳动者的尊重和同理心,能通过劳动自己解决一些生活中的实际问题。这一变化在教师问卷中得到同样的印证。97%的教师认为,学生“能够自主劳动,会懂得尊重别人的劳动成果”;91.4%的教师认可学生“能主动把学到的劳动知识和技能应用到生活当中”;觉得“上课时的状态变好,注意力更集中,对其他学科成绩产生积极的影响”的为86%;“身体素质提高,变得更坚强和勇敢”的为89.6%。

(三)课程实施校本化,开展形式逐渐丰富

对于学校教育而言,课程是实施劳动教育的主要载体。浙江省这批学校的劳动教育课程实施呈现出校本化特色化。调研发现,一半多的学校因地制宜,加强调研,科学设计劳动教育校本课程,并已形成分年级、分主题的劳动教育教材;超四分之一的学校有主题化、活页式的劳动教育校本计划和方案;两者合计占82.2%。

为增强实效性,学校积极探索劳动教育的实施途径,劳动教育的形式日渐丰富。最常见的有如下五种方式:在社会实践、社团课、班会课中融入劳动教育内容(82.8%);独立开设劳动教育必修课(73%);常态化地开展日常劳动实践(71.2%);开展“劳动周”,进行专项或主题式的劳动教育(62%);在数学、科学、地理、语文等学科中有机渗透劳动教育(58.9%)。此外,还有利用校外劳动基地开展持续两天或以上的劳动实践活动(28.2%);举办劳动节,在校园文化建设中强化劳动文化(22.1%);开展校外公益服务等特色劳动活动(22.1%);请各行各业的劳动者、劳动榜样人物进行教育宣讲(13.5%)等。

(四)师资队伍“兼”中有“专”,校本教研引领发展

劳动教育能否顺利正常开展,关键在教师。学校劳动教育师资队伍呈现出“兼”职为主,“兼”中有“专”的特点。我们对其中6所学校进行了专门调研,由其他学科教师兼任劳动教育教师是目前的主要形式,占83.3%;其次是聘请校外能工巧匠(50%)、学校劳动教育专职教师(50%),三成左右的劳动教育开展是由班主任负责的。值得注意的是,6所基地学校中,有一半的学校已经有了专职劳动教育教师,应该说这是一个可喜的变化。教师问卷的结果显示,兼职教师中,小学以语文教师(58.18%)和道德与法治教师(39.39%)为主;初中情况有所不同,以科学教师为主(47.4%),其次是语文教师(26.32%)。

教学研究是提高劳动教育有效性的保障,是劳动教育课开好的基础。在问及教师“您所在学校经常围绕劳动教育开展专门教研活动”的问题选项上,选择“赞同”的达92.1%,其中“非常赞同”和“比较赞同”的占77%。在校领导问卷中,83%的校领导表示,学校“会定期围绕劳动教育开展专门的教研活动”。这说明学校劳动教育校本教研已经逐步展开,并呈现经常化和定期化的特点。

二、堵点与困难并存,

发展路上仍需攻坚克难

劳动教育在学校方兴未艾,并逐渐呈现如火如荼之势。但要看到,劳动教育在学校的实施与开展中仍然存在许多堵点,面临不少困难,这些堵点和困难具有很强的共性。

(一)课时被挪作他用,“点心”地位不及“正餐”

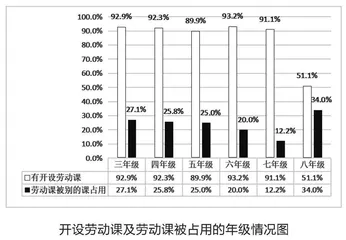

随着国家劳动教育相关的文件和政策不断出台,以及“双减”政策的颁布,劳动教育在学校越来越受重视,但在“应试教育”的惯性影响下,劳动教育在不少学校仍是锦上添花的课程,是学校教育中的“点心”,离“正餐”的地位仍有距离。劳动教育课时被挤占的情况仍时有发生,近四分之一(24.5%)的学生反映,“课表上排的劳动课,经常上别的课”。当问及学校“是否有开设劳动课”,仍有近10%的学生表示“没有”或者“不清楚”。这意味着现实中可能仍有不少学校的劳动教育没有成为课表上的必修课。

从学段和年级来看,小学段开设劳动课的情况要优于初中段,但每个年级都存在近10%的比例没有开设劳动课。而初中段,到八年级开设率只剩一半;不难推断,九年级的开设率会更低。劳动课被“挪作他用”的情况在每个年级均有出现,除七年级外,各年级被占用的比例都超过20%,八年级甚至超过30%。(见下图)

开设劳动课及劳动课被占用的年级情况图

(二)课程缺乏系统设计,教师开展不知所从

调研中我们发现,仍有三分之一的学校没有制订面向全校学生的劳动教育实施方案;近五分之一(17.8%)的学校没有校本课程或计划方案,由教师自主决定劳动教育内容。学校对劳动教育缺乏顶层设计,课程缺乏目标指引,实践活动没有具体安排,实施的考核评价办法缺失,教师实施过程中如同“无头苍蝇”,找不着方向。劳动教育看似顺利开展,但由于缺乏整体设计,实施成效大打折扣。近七成的校领导和近四成的教师认为,目前多数学校开展的劳动教育属于“成效说不清”状态。

“尊重和发挥教师主动性”是44.8%的学校在劳动教育实施过程中的主要措施。尊重和发挥教师的主动性是值得推崇的,但这需要教师对劳动教育有正确的认知和深刻的理解,需要教师对劳动教育的开展有充分的把握和实施能力。如果教师自身对劳动教育的开展还是一头雾水,那劳动教育的效果将不尽人意,最终成为走过场。问卷调查显示,几乎所有教师(98.8%)都意识到“劳动教育的总体目标、关键环节设计与实施,很重要”;92%的教师赞同“应像文化课一样,落实每一节劳动课的知识、技能、情感态度目标”,但近半数(49.7%)的教师“很难确定劳动教育的目标”,认为劳动教育的成效比较模糊;63.2%的教师表示,“实际教学中很难像其他学科一样,对劳动课进行精心设计、实施和评价”。此外,65%的教师认为,“缺乏专业指导”“缺乏同行研讨”是目前实施劳动教育的两大困难。

(三)教学活动单一,劳动实践不尽如人意

目前,虽然学校劳动教育的开展形式逐渐丰富,但整体教学及实践活动仍显单一。劳动课上的主要内容排名前三的是:动手操作、练习各种劳动技能(87.4%),听教师讲劳动知识和技能(77.8%),交流劳动感受和收获(54.1%)。不论小学和初中,目前劳动课仍以课堂上课为主,教学形式主要为教师讲授、学生操练。

对具体劳动实践活动类型进行分析发现(见下表),学校最常见的活动类型排在第一梯队的是:校内值日劳动(88.5%)、家务劳动(80.3%),第二梯队是:校内其他劳动实践(如种植、养护、图书整理等52.6%)、假日小队或其他公益性劳动(40.9%)。两个梯队相差30多个百分点,第一梯队以大比例超越第二梯队。其他类型占比微乎其微,小学、初中皆如此。在学校提供的有限“菜单”内,学生更喜欢的实践活动类型排名梯队与学校一致性,但百分比差距不大,可见学生喜欢的实践活动类型是更多样化的。

《纲要》要求学校有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,但目前劳动实践类型以校内值日和家务劳动为主,很大程度上受限于劳动实践场地。41.7%的教师认为,开展劳动实践的困难主要是“缺乏场地设备”。一是校内劳动场所单调。调研的6所学校中有1所学校校内没有能够长期稳定使用的劳动教育场所;其他5所拥有校内劳动教育场所的学校,其场地类型也主要集中在农业种植、养殖基地和工业(手工)制造基地,实践活动主要是简单的种植、养殖和小手工制作类,其他的科技创新基地、生态文化基地等基地相对较少。二是校外劳动教育基地匮乏。6所学校中有2所没有“能够长期稳定使用的校外劳动教育基地”。组织学生到校外劳动教育实践基地参加“每月一次”劳动的学校仅2所,其他几所为每学期或一学年1~2次。校外劳动教育基地利用率不高,40%的教师对校外劳动实践基地的劳动教育课程和活动打分在8分及以下。