“三合五化”:中小学劳动教育推进的兰溪模式

作者: 李益民 叶升

劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,直接决定着社会主义建设者和接班人的精神面貌、价值取向和技能水平。浙江省兰溪市教育局深入学习习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,以劳动教育作为德育工作的突破口,针对劳动教育中存在的现实问题,积极探索劳动教育路径,创造性提出了“合一”劳动教育的理念,并通过“五化”的路径加以推进,从而让学生在劳动中动手实践、出力流汗,接受锻炼、磨炼意志,养成正确的劳动价值观和良好的意志品质。

劳动教育古已有之,是人类生存教育的基本要义和基本内容,更是人生成长不可或缺的必修课。2020年3月,《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》提出,“在大中小学设立劳动教育必修课程,系统加强劳动教育,中小学劳动教育课每周不少于1课时”。习近平总书记非常重视劳动教育,提出“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”。为此,教育部《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》《中共浙江省委 浙江省人民政府关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》相继出台落实举措,要求全面推进中小学劳动教育的实践探索,充分发挥劳动实践的育人功能,强化与德育、智育、体育、美育相融合,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

一、区域推进劳动教育的基本构架

为了解市域内中小学劳动教育现状,我们通过调查研究,发现主要存在以下五个问题。

一是劳动教育育人指向不同。家校社劳动教育育人目标不一致,共商不够、共识不多、协同不足,劳动教育呈现出“学校弱化、家庭软化、社会淡化”的现象。

二是劳动教育课程体系不丰。虽然有教育部制定的《义务教育劳动课程标准(2022年版)》和浙江省教育厅教研室研发的一至九年级的《劳动》教材,但是劳动教育在实施过程中并不理想,劳动课时常被占用,本土化的地方劳动教育课程和校本劳动教育课程很少。总体上课程体系单一,多样性不足。

三是劳动教育实践活动不足。劳动教育存在重脑力轻体力、重说教轻体验的现象。学生除了在学习考试上投入大量的脑力劳动外,在日常生活、生产、服务性等方面的体力劳动上呈现出“七无”的现象,即无劳动意识、无劳动时间、无劳动内容、无劳动技能、无劳动习惯、无劳动品质、无劳动精神等。

四是劳动教育实践场地不多。劳动教育需要在真实的实践场景中参与劳动过程,感知劳动的艰辛,获得深度的体验,而现实则是校内外能为学生提供必要劳动场所和劳动工具的教育实践基地较少。

五是劳动教育机制建设不全。学校对劳动教育的管理机制、活动机制、评价机制等方面的建设重视不够,机制不健全。

上述问题究其原因在于认识不够、重视不足、实施不好,导致劳动教育推进不到位。为了破解劳动教育中存在的现实问题,推进劳动教育深入开展,着重培养学生的劳动素养,创新劳动教育路径,兰溪市教育局创造性提出了“合一”劳动教育的理念,并主要通过“五化”的路径加以实现,从而逐步提炼出“三合五化”的劳动教育实践模式。

所谓“三合”,是指“天人合一、五育合一、知行合一”的劳动实践育人目标。具体来说,“天人合一”是指在身临其境的实践过程中实现人与自然的和谐共生;“五育合一”倡导德育、智育、体育、美育和劳动教育的融合实施;“知行合一”注重身心和谐,知为行始,行为知成,践行良知。

所谓“五化”,是指劳动教育实施的五条路径,即家校社联动协同化、课程体系多样化、实践活动多元化、实践场地层级化、实施机制健全化。

二、区域推进劳动教育的系统举措

我们主要通过“五化”的路径推动劳动教育在全市全面铺开,“五化”路径是一个完整的工作体系,包含具体的方法和手段,能为劳动教育落地见效提供强有力的抓手。

(一)家校社联动协同化

1.育人目标协同

我们坚持发挥学校的主导作用,邀请家庭、社区、劳动教育实践基地代表以及专家学者共同参与区域中小学劳动教育目标体系的设计,在协商和认同的基础上确定劳动教育育人目标。制定《兰溪市中小学劳动教育发展规划》《兰溪市中小学劳动教育培养大纲》《中小学生劳动素养发展标准》等文件,形成纵向有序、横向融通的劳动实践育人目标体系。

2.育人内容协同

学校发挥主导作用,强化家庭的基础作用和社会的支持作用,实现互联互通。围绕日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动三大内容,以“十大任务群”为基础,根据不同学段学生的认知水平、年龄特征和已有劳动经验确定相应的任务安排、素养要求和活动建议等,确保家校社在劳动教育的内容上有分工、有梯度、有主题。

3.育人评价协同

我们根据《中小学生劳动素养发展标准》构建家校社多维一体的劳动教育评价体系,除学生自评外,还将家校社纳入评价主体,体现评价主体的多元化与客观性。重点关注过程性评价和日常表现性评价,注重形成性评价与结果性评价相结合、量化评价与质性评价相结合,重视增值性评价,为学生提供全面客观的劳动教育评价结果。

(二)课程体系多样化

1.落实国家课程

根据教育部《义务教育劳动课程标准(2022年版)》和浙江省教研室编写的《劳动》教材实施课程化教学,保障每个学生每周参加规定时长的劳动实践。将劳动教育纳入学校课程方案,平均每周不少于1课时。同时,加强劳动课教师队伍建设,采取专兼职结合、在职教师与外聘教师结合的方式优化教师队伍,组织开展课标学习、课堂展示、课题研究等活动,不断提升劳动课教师的业务素养与教学水平。

2.研发自编课程

立足国家课程,研发地方课程、校本课程,并将其纳入学校拓展性课程体系,目前已自主研发“草鞋湾”“小聚匠”“葫芦种植”“粮食砌”“兰溪美食”等劳动教育地方课程、校本课程68门,作为国家课程的有益拓展与补充。

3.融合学科课程

发挥以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美的劳动教育功能,做好五育并举,坚持融合发展。充分挖掘德、智、体、美课程中的劳动教育知识点、渗透点和结合点。如种植“枇杷”劳动项目,在劳动实践过程中,除了经历种植、浇水、施肥、采摘、做枇杷膏等劳动体验外,还可以引导学生通过“说枇杷、写枇杷、画枇杷、唱枇杷、演枇杷”的形式,探索劳动教育和学科育人的有机融合。

(三)实践活动多元化

1.项目式实践活动

基于学生素养培育设计不同主题的任务群,以劳动项目为载体,实施项目式学习探究。我们策划了许多不同主题的项目式劳动教育实践活动,比如从2020年起,我们与兰溪市青少年宫联合,持续开展了中小学“种植葫芦,争当七彩兰葫娃”项目式实践活动。该活动利用葫芦种植,将劳动、思政、科学、综合实践、美术、音乐等课程有机融合,将家庭教育和学校教育相结合,让学生自主开展调查、假设、设计、制作等活动,在实践中发现和解决问题,培养创新精神和实践能力。据统计,全市每年共有5,000多名中小学生参与葫芦种植,共有12,000余名教师和家长参与活动指导工作。

2.主题式实践活动

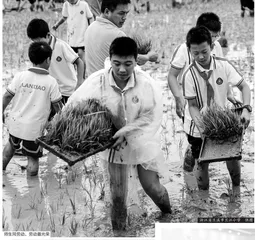

主题式实践活动主要包括三类。一是日常生活劳动类主题实践活动。重点开展“小鬼当家”系列活动,包括“今天我掌勺”“家政服务员的一天”“我的书房我做主”等生活类实践活动。二是生产劳动类主题实践活动。重点开展“种植果蔬”“插秧”“扎染”“来料加工”“竹编”等生产类实践活动。三是服务性劳动类主题实践活动。重点开展小导游、小小讲解员、小环卫员、大堂经理助理、社区服务志愿者、写春联送祝福、慰问敬老院老人等服务性实践活动。

3.专题式实践活动

专题式实践活动主要包括两类。一是“国旗下讲话”。邀请各行各业的劳动模范、先进人物来校参加国旗下专题宣讲活动,弘扬“劳动最光荣”的思想意识,对学生进行价值观引领。二是“研学在行动”。组织学生参观垃圾回收站、走进中医药制药厂等研学活动,在参观和体验中感受劳动的光荣和崇高。

(四)实践场地层级化

1.开辟实践场地

学校开设的劳动实践场地是学生在学习成长过程中将书本知识转化为实践智慧的重要载体。我们要求学校根据自身实际开创各类劳动实践基地,做到校校有基地、基地有人管。目前区域中小学校共建有劳动实践基地357个,其中烘焙坊、木工劳动坊、非遗文化传承基地、兰花种植基地、铁皮石斛种植基地、杨梅枇杷荷花种植基地、农耕文化园等基地已有一定的规模与社会影响力。

2.申报示范校与实践基地

为发挥区域劳动实践教育的示范、引领作用,我们要求学校在做好市级学生劳动教育示范学校(实践基地)创建的基础上,主动创建更高级别的劳动教育示范学校(实践基地)。目前,我市共有浙江省中小学劳动教育实验学校2所,金华市中小学劳动实践教育示范学校7所。

(五)实施机制健全化

1.健全管理机制

一是建立组织。我们建立了家校社协同推进学校劳动教育的工作领导小组,校长担任组长,家委会主任、社区主任担任副组长,基地、有关部门的相关人员为组员,做到分工明确、职责清晰。通过集体调研、协商谋划,科学制定劳动教育的内容与工作计划,确保劳动教育扎实推进。二是规范管理。要求学校开展劳动教育时做到“七个有”,即有规划、有计划、有内容、有路径、有评价、有保障、有制度;同时,我们对申报市级学生校外劳动教育的实践基地,要求其内部管理机构完整,日常管理制度健全,确保劳动教育规范、有序、高效推进。

2.健全评价机制

一是纳入考核。我们将劳动教育实施情况纳入学校发展性评价考核的指标体系之中,作为学校教育发展质量的重要参考依据。二是评价激励。利用中小学生劳动教育评价单、评价册、评价袋等方式诊断学生的劳动素养发展状况,并通过评优评先加以宣传和表彰。在全市评选中小学劳动教育优秀学校、中小学劳动教育优秀实践基地、劳动教育课题优秀成果、劳动教育优秀实践案例等,以此带动和促进劳动教育在全市全面铺开和高质量实施。

三、区域推进劳动教育的实际成效

守正笃实,久久为功。经过多年的持续推进,劳动教育在兰溪市各中小学校火热开展,取得了显著的育人成效,区域劳动教育的品牌也得到进一步彰显。

(一)探索出中小学劳动教育的新样态

兰溪市探索形成了以劳动素养培育为本位、指向“三合五化”的劳动教育新样态。此样态有效破解了区域中小学劳动教育育人指向不同、劳动教育课程体系不丰、劳动教育实践活动不足、劳动教育实践场地不多、劳动教育机制建设不全等现实问题,构建出系统化的劳动教育操作体系,形成了劳动教育的新模式,为其他区域提供了行动示范和有益参考。

(二)促进了中小学生劳动素养的新发展

通过“三合五化”劳动教育实践路径的推进,五育并举、融合发展已经成为现实,学生的劳动素养已有效形成并固化,形成了良好的劳动意识,树立正确的劳动观念,形成了必备的劳动能力,养成了良好的劳动习惯。一批批热爱劳动、践行劳动的时代新人正在兰溪市各中小学校里蓬勃成长。

(三)成就了中小学劳动教育的新品牌

“三合五化”劳动教育的区域推进与实践探索,培养了一批优秀的劳动教育师资队伍,催生了一批劳动教育的精品课程和特色项目,建成了一批劳动教育示范式学校和基地。在兰溪市,人人爱劳动、个个会劳动的良好风貌已然形成,引起了多家媒体的关注与报道。鉴于在劳动教育方面的实践成果,兰溪市顺利申请并成功承办了全国综合实践活动课程研究现场会。总的来说,五育融合、高质发展的劳动教育已经成为兰溪教育的亮点和品牌。

【李益民,浙江省兰溪市教育局党委书记、局长;叶升,浙江省兰溪市教育局教科所所长】

责任编辑︱赵 庭