深度学习视域下《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》教学改进研究

作者: 金少良

在《读本》的课堂教学过程中,深度学习理论给教师提供了一个教学改进的理论视角,能帮助他们发现思政课的教育教学规律与学生的认知发展规律,确保教材内容可认知、可理解,切实发挥习近平新时代中国特色社会主义思想的铸魂育人作用。

思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。2019年3月18日,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上发表的重要讲话为思政课的改革与创新指明了方向。近年来,中共中央办公厅、国务院办公厅、教育部等部门相继印发了一系列有关提高新时代思政课教学质量的重要文件。2022年8月,教育部等10部门联合印发《全面推进“大思政课”建设的工作方案》,要求改革创新主渠道教学,创新课堂教学方法。自2021年秋季学期起,全国各地中小学开始使用教育部组织编写的《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》(以下简称《读本》)进行教学,全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进学生头脑。作为思政课教师,要有上好思政课的责任感,要让思政课更有亲和力和感染力、更有针对性和实效性,真正贯彻落实立德树人根本任务。

一、《读本》课开展深度学习的现实需要

2022年4月,教育部印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,引导教师聚焦核心素养培养,引领学校育人方式变革。然而,当前《读本》的课堂教学出现了以下两种教学误区:一种是机械学习的倾向,即过于关注知识传授,把抽象的思想政治理论知识强行灌输给学生,其授课方式局限于我讲你听、我教你学、我说你做;另一种是浅表学习的倾向,即追求表面的热闹与形式上的花哨,强调多种活动形式与活跃的课堂气氛,但缺乏高阶思维的深度挖掘。在这样的思政课堂上,新课标倡导的学科核心素养未能得到实质性的培养,而思政课所希望达到的政治认同仅仅局限于口号上的附和。

习近平总书记指出,“思政课的本质是讲道理,要注重方式方法,把道理讲深、讲透、讲活”。“讲深、讲透、讲活”这一要求直接指向了教学的改进与学习的本质,对于深化思政课教学具有重要的指导意义。因此,以“深度学习”理论为研究视域,探究《读本》课堂的教学改进策略,促使深度学习发生,不断提高思政课的教学质量,显得尤为迫切。

二、《读本》课开展深度学习的基本内涵

2016年以来,国内有关深度学习的研究逐渐增多,并在近几年呈现出快速增长的趋势。在教育领域,随着2016年“中国学生发展核心素养”框架的正式发布,深度学习被视为提升学生核心素养的重要学习方式。深度学习并非是一种全新的教育理论,而是对虚假学习、表层学习、机械学习的全面反思,是对既往教育理论的升华与凝练,是实现核心素养培养的一条基本路径。相对于其他学科,思政课更加强调课程的政治属性,是国家意识形态的集中呈现。如何通过深度学习实现教学逻辑与政治逻辑的有机统一,实现灌输性和启发性的统一,避免简单的理论说教,应成为研究的重要方向。

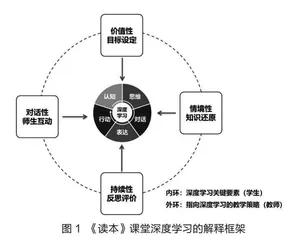

本研究认为,在《读本》课堂上,深度学习表现为一种政治认同的深刻、一种学习参与的深刻和一种思维水平的深刻。立足于思政课的政治属性,学生要在教师的引领与学习任务的驱动下,围绕核心知识,按照认知、思维、对话、表达、行动等关键性的学习逻辑,开展主体性、意义性、理解性的学习活动,指向核心素养的提升。在这一过程中,教师要在深度学习理论的指引下进行教学理念与行为的更新、价值性的目标设定、情境性的知识还原、对话性的师生互动、持续性的反思评价,从而促使深度学习发生。(见图1)

三、《读本》课开展深度学习的基本原则

思政课的特殊性质要求教师在教学中要更注重学生思想政治素质的培养,注重学生综合素质的提高。为此,教师在《读本》课的教学中开展深度教学需要遵循以下基本原则,努力提高课堂效率。

(一)灌启结合,深度认同

在教学过程中,教师要牢牢把握《读本》课的政治属性,旗帜鲜明地讲政治,通过深度学习实现教学逻辑与政治逻辑的有机统一。因此,《读本》课的教学要遵循“灌中有启”“启中有灌”的基本路径,拒绝“硬灌输”,辩证地实现教师主导与学生主体的有机统一,真正实现学生对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解与认同。

(二)由浅入深,深入心灵

深度学习是针对浅层学习提出的,但是不能陷入概念的二元论,将两者完全对立、割裂开来。从具体到抽象、从低阶到高阶,是人类思维与认知发展的基本规律。深度学习的实现必须建立在对基础知识和基本概念的充分认知之上,否则就会失去“根基”,成为无源之水、无本之木。因此,在《读本》教学中,教师应首先确保学生掌握和理解基础的概念和事件等基本知识,然后再在此基础上开展学习活动,让新思想、新观念深入到学生的心灵中去。

(三)难易适中,深化理解

在深度学习中,深度与难度并不是等同的概念。尽管深度学习也强调通过具有挑战性的任务来促进学习,但这些挑战必须根据学生的认知规律和发展水平进行科学设定。教学不能简单地用知识的难度代替学习的深度。即使是简单的学习内容,教师也可以通过符合学生认知规律的教学活动来实现深度学习。以《读本》教学中的“我爱你中国”为例,如果只限于口号式的理解,便是相对简单的教学内容。针对这样的教学内容,我们的课堂应该要引导学生从中华优秀传统文化、新时代的国家成就等多个角度重新审视爱国这一主题,将日常生活中的小事与爱国这件大事建立起知与行的紧密联系,以激发出学生更为深刻的爱国情感与价值认同。

四、《读本》课开展深度学习的基本策略

学习的真正获得要求学生不能只做课堂的“看客”和“听众”。因此,《读本》课教学要引导学生深刻理解课程内容,将抽象理论与时政紧密联系,促进学生的深度思考与参与。

(一)思维外显策略

正如杜威所言,“学习,就是要学会思维”。思维的参与才是真正的深度参与,而非浅层次的行为参与。思维外显策略指的是引导学生将不可视的思维过程运用语言、图示等方式描述出来,让内隐的思维显性化,从而不断提升学生的分析、综合、归纳、概括、判断、推理等能力。

例如,在“法律是治国之重器”这一课的教学中,教师要有意识地引导学生展开思维活动并学会表达自己的思维过程。在教学中,教师应帮助学生区分“事实”与“观点”的不同,发现“事实”与“观点”的关系,并将之作为一种思维方法贯穿全课的主要环节,为学生的高阶思维奠定基础。为了更好地让学生认识法律与生活的关系,了解以人民为中心的习近平法治思想,教师设计了“民法典与我们”这一活动。该活动提出了“从胎儿到坟墓,民法典护你一生”这一观点,让学生从学习单中寻找事实依据;同时,活动还展示了民法典编纂过程的事实资料,让学生提炼观点。通过这一活动,学生能够理解“民法典是一部以人民为中心的法典”,并且在表达自己的观点时,学会用事实支撑自己的观点,从而经历一个完整的思维过程。

(二)问题驱动策略

深度学习的产生源于有效的课堂对话,而有效的课堂对话依赖于高质量、启发性的课堂问题。课堂教学中常见的问题类型主要有是何(what)、为何(why)、如何(how)、若何(if)四种。问题驱动策略指的是在课堂上更多地设计为何、如何、若何的相关问题,以问题链的形式引发学生的深度思考。

例如,在“人类是一个休戚与共的命运共同体”这一课上,对于如何看待疫情中的对外援助问题,学生基本上都能对中国对其他国家的援助表示认可。然而,这仅仅是学生朴素情感的表达,不能简单地视为学生已经真正树立了“人类命运共同体意识”。为此,教师在课堂上创设问题情境,组织对话活动,抛出了关键问题——“印度和中国在边境发生过冲突,中国应不应该提供支援?”学生针对这一问题展开了激烈的辩论与深入的思考,从而更深刻地理解了中国作为一个负责任的大国,为维护世界和平与发展所作出的贡献。

(三)情境创设策略

学生总是借助具体的情境来理解抽象的知识和概念。如果教育活动脱离了真实情境,仅仅将抽象的知识灌输给学生,最终则会导致机械学习与浅层学习。情境创设策略旨在通过创设问题情境、激发学习兴趣、激活已有知识、调动学生的经验,引导他们自主探究和合作交流,从而促进深度思考。

例如,在“绿水青山就是金山银山”这一课上,教师设计了一场村民与排放超标工厂负责人的辩论活动,让学生直面“新鲜空气不能当饭吃”的质疑,展开观点争锋,从而能更加深刻地理解环境保护对国家发展、人民生活的巨大价值。

再如,在“人类是一个休戚与共的命运共同体”这一课上,面对国外对中国发展的一些质疑,如“当中国这头睡狮醒来的时候,世界都会颤抖,中国会走向国强必霸的老路”,教师创设了一个论证会的情境。在该情境下,教师给学生提供了中国为维护世界和平与发展所作贡献的资料,鼓励学生结合资料,用关键词来描述中国是一头什么样的“狮子”。这一活动一方面让学生深刻认识到中国在构建人类命运共同体方面作出的突出贡献,另一方面也让学生更好地理解了习近平总书记曾提出的“中国这头狮子已经醒了,但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子”这一论断。

在“唯改革才有出路”这一课上,教师创设了一个“祖孙三代看变迁”主题展览策划的情境,让学生搜集祖辈、父辈、自己三代人衣食住行用等方面的物品,以此来感受祖国的发展与家庭生活的变迁,从而深刻领悟改革开放带来的伟大成就。

(四)链接时政策略

教师在上思政课时,需要将教学内容与时政资源建立深度链接,及时跟进社会发展进程,同时还要将党和国家的重大实践和理论创新成果引入课堂,彰显马克思主义中国化的最新成果,促使学生的学习与社会和时代同频共振。链接时政策略指的是在面对《读本》里高度概括的、抽象的以及治国理政的重要论断时,教师要适时补充鲜活的时政资源,以帮助学生深度理解学习内容。例如,“政府院内可以晒粮”这一生动的时政案例就可以帮助学生理解“民生问题大于天”这个论述;火爆全网的“村BA”现象折射出来的新农村建设或者淄博烧烤背后的“始于烟火,归于真诚”的城市形象,都是学生理解物质文明与精神文明关系的良好范本;“大熊猫热”的再度升温可以作为让学生理解“人与自然和谐共生”的生动注解。

随着《读本》课堂深度学习的不断推进,教师逐渐实现教学方式的改进与课堂质量的提升。在目标设定上,教师能按照新课标要求,聚焦学生核心素养的形成,特别是能充分关注学生对伟大祖国、中华民族、中华优秀传统文化、中国特色社会主义的情感认同;在情境创设上,教师能在教学活动中灵活设计多种形式的教学情境,通过辩论会、活动策划等形式引导学生深度参与课堂活动;在师生互动上,教师能够充分尊重学生的主体地位,以问题链的形式引发他们深度思考;在教学评价上,教师能对学生的深度学习行为进行及时评价和鼓励,实现“教学评合一”。此外,学校还发掘和收获了一批教师设计和执教的典型课例,比如,“人类是一个休戚与共的命运共同体”一课的时政述评与教学实录荣获北京市中小学思政课教师教学基本功培训和展示活动一等奖、北京市中小学《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》优秀教学设计征集与评选活动一等奖。

总之,在《读本》的课堂教学过程中,深度学习理论给教师提供了一个教学改进的理论视角,能帮助他们发现思政课的教育教学规律与学生的认知发展规律,确保教材内容可认知、可理解,切实发挥习近平新时代中国特色社会主义思想的铸魂育人作用。

【金少良,北京市东城区史家胡同小学课程管理部主任,高级教师】

责任编辑︱乔 羽