1949年以来我国中小学理科课程 德育目标的变迁研究

作者: 严虹 徐彬

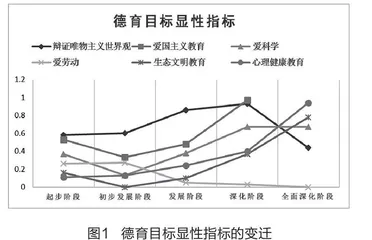

摘 要 理科课程是德育内容的重要载体之一,而课程目标又是课程设置的灵魂,可以通过中小学理科课程目标窥见我国中小学理科课程德育要求的变迁历程。1949年以来中小学理科课程德育目标发展可以分为起步阶段、初步发展阶段、发展阶段、深化阶段以及全面深化阶段五个时期。德育目标隐性指标相对频数均值在各个阶段均高于显性指标均值。显性指标中,“辩证唯物主义世界观教育”当前开始以学科核心素养为载体进行渗透;“爱国主义教育”内涵逐步丰富,当前分散到社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育中;培养学生“爱科学”的情感要求当前趋于稳定;“生态文明教育”“心理健康教育”的逐步增长态势体现出学科的时代要求;而“劳动教育”要求则自发展阶段以来开始转向与其更为契合的学科当中。隐性指标中,“科学世界观”“科学思维能力”“科学探究能力”自初步发展阶段开始,均呈现持续增长趋势。

关键词 中小学;理科课程;德育目标

作者简介 严虹,贵州师范大学数学科学学院,教授;徐彬,武昌首义学院基础科学部,讲师

立德树人,德育为先。课程是实现国家教育目标的基本保证,必然也是德育内容的重要载体。然而,中小学理科课程由于其自然科学属性,其落实德育的形式必然与人文类课程、艺体类课程存在差异。本研究试图在1949年以来德育内容视域下,以中小学理科课程(数学、物理、化学、生物、科学、自然等)教学大纲(或课程标准)文本为研究对象,分析理科课程目标中德育目标的变迁及其特点,以便结合时代特征更好地发挥课程育人作用。

本研究将中小学理科课程德育目标分为显性呈现和隐性渗透两个方面,结合1949年以来中小学理科课程目标的具体内容,将显性呈现方面细分为爱国主义教育、爱科学教育、辩证唯物主义思想教育、爱劳动教育、生态文明教育、心理健康教育等指标;将隐性渗透方面细分为科学世界观(科学精神、科学态度、科学方法)、科学思维能力、科学探究能力等指标,分阶段进行深入研究。

一、1949年以来理科课程德育目标的

分阶段分析

(一)起步阶段(1949年—1955年)

在中华人民共和国成立后,根据《中国人民政治协商会议共同纲领》和第一次全国教育工作会议的精神,确立了新民主主义的教育方针和政策,至1955年底胜利完成了改造旧教育、初步创建新教育的历史任务。当时,“提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物(简称‘五爱’)为中华人民共和国全体国民的公德”。

1952年颁布的《小学暂行规程(草案)》《中学暂行规程(草案)》中明确提出了中小学课程德育方面的主要目标,包含“五爱”国民公德以及“诚实、勇敢、团结、互助、遵守纪律”等方面的要求。

本阶段先后颁布了理科教学大纲文本19项。

1.德育目标显性呈现情况

本阶段中小学理科教学大纲文本中德育目标显性呈现方面主要表现出以下特征:

第一,比较重视中小学生“辩证唯物主义世界观”(0.58)①的树立。这一德育目标体现出了浓厚的自然科学特征。这一阶段提及的辩证唯物主义观点均与学科内容结合起来。比如,数学学科,“教学须相机指示因某数量(或形式)之变化所引起之量变质变”,“以启发学生之辩证思想”(1951年《中学数学科课程标准草案》)[1];化学学科,要求“学生对物质变化的现象能敏锐观察,细密思考,由实际追求理论,再由理论结合实际,养成辩证唯物主义观点,以了解客观存在的自然规律”(1951年《普通中学化学科课程标准草案》)[2];等等。

第二,比较重视中小学生的“爱国主义教育”(0.53)。这一阶段爱国主义教育的内涵主要包括培养儿童爱国主义思想、民族自尊心和自豪感等内容,并且多与具体学科背景、发展历史、当时成就等内容结合起来。比如,物理学科,“培养学生的爱国主义和国际主义思想,除了使学生知道我国历史上物理研究和应用的成就外,还应特别注意在我国伟大的建设中物理研究和应用的飞跃发展”(1952年《中学物理教学大纲(草案)》)[3];生物学科,“以爱国主义精神和民族自豪感来教育学生,使学生了解祖国的农业和卫生事业的成就和发展,并学习苏联科学家改造自然的理论和成果,以阐明社会主义国家和人民民主国家科学的优越性”(1952年《中学生物教学大纲(草案)》)[4];等等。

第三,关注中小学生“热爱科学”(0.37)这一内容。爱科学作为这一阶段全体国民公德之一,在数学学科中体现为在教学目标中直接呈现,而在物理、化学、生物学科中则主要体现为在教学过程中培养学生对于该学科的学习兴趣。比如,化学学科,要求“认识化学对于人类生活、生产建设及国防建设的重要”,“启发学生的研究兴趣”(1952年《中学化学科课程标准草案》)[5]; 生物学科,需“引起学生研究自然的兴趣,培养观察、采集、实验、实习、栽培、饲养的能力,以养成爱好自然、爱好劳动、爱好科学的习惯”(1951年《中学生物科课程标准草案(植物学、动物学、生理卫生学、达尔文主义基础)》)[6];等等。

除此之外,这一阶段德育目标还零星地提及一些要求,比如:热爱劳动,生态文明教育,心理健康教育,热爱人民,爱护公共财物,遵守纪律等。

2.德育目标隐性渗透情况

《中学暂行规程(草案)》中指出:“使学生能养成科学的世界观。”本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标隐性渗透方面主要表现出以下特征:

第一,比较重视中小学生“科学世界观”(0.53)的树立。这一阶段科学世界观的内涵主要包括科学方法、科学习惯、科学态度等。数学学科侧重培养学生观察、分析、归纳、判断、推理等科学习惯,以及探讨的精神;物理学科强调培养学生观察和研究问题的正确的、科学的态度和方法;化学学科则要求否定一切迷信,建立科学观点。

第二,比较重视中小学生“科学思维能力”(0.47)的培养。数学学科历来被视作“思维的体操”,这一阶段提出培养和发展儿童的逻辑思维;其他学科则在实验的基础上,强调“观察”这一思维能力的培养。

第三,关注中小学生“科学探究能力”(0.21)的培养。中小学理科课程内含非常丰富的现实生活背景以及完整的科学探究过程。这一阶段科学探究能力的内涵主要指利用各自学科知识解决实际问题的能力。

(二)初步发展阶段(1956年—1965年)

1956年开始,全国全党的工作重心转向社会主义建设,从“借助苏联前进经验”转向“独立探索社会主义教育发展道路”。1963年,我国颁布了《全日制小学暂行工作条例(草案)》《全日制中学暂行工作条例(草案)》,明确地提出了中小学德育内容:“使学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物等品德,拥护社会主义,拥护共产党。”[7]

本阶段先后颁布了理科教学大纲15项。

1.德育目标显性呈现情况

本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标显性呈现方面主要表现出以下特征:

第一,重视中小学生“辩证唯物主义世界观”(0.60)的树立。《全日制中学暂行工作条例(草案)》培养目标当中提出:“逐步培养学生的辩证唯物主义观点。”与上一阶段相似,这一阶段主要通过具体内容的讲授,来培养学生的辩证唯物主义观点。比如,化学学科强调要通过具体教学内容的讲授来培养学生的辩证唯物主义观点,而不是脱离教学内容搬用哲学名词。

第二,关注中小学生的“爱国主义教育”(0.33)。本阶段爱国主义教育的内涵和呈现要求与上一阶段基本相同,但是关注程度较之上一阶段有所下降。同时,课程目标中反复提及“要以社会主义思想教育学生”,使之“准备献身于祖国的社会主义建设”。

第三,关注中小学生“热爱劳动”(0.27)品德的培养。德育目标当中强调从多个角度培养中小学生“热爱劳动”的品德。比如,学生对科学发展和生产建设中的先进事例的学习应该有助于发展他们对劳动和劳动者尊敬和热爱的感情,养成劳动品质(坚强、勇于克服困难和合理地组织工作),培养劳动观点和劳动习惯等。

除此之外,这一阶段德育目标还零星地提及一些基本要求,比如:热爱科学,心理健康教育,热爱集体,遵守纪律等。

2.德育目标隐性渗透情况

本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标隐性渗透方面主要表现出以下特征:

第一,比较重视中小学生“科学思维能力”(0.40)的培养。本阶段重视程度与上一阶段基本相当。本阶段科学思维能力培养主要是逻辑思维能力和观察能力的培养。

第二,关注中小学生“科学探究能力”(0.20)的培养。本阶段关注程度与上一阶段基本相当。本阶段科学探究能力主要指利用各自学科知识解决实际问题的能力。

第三,提及中小学生“科学世界观”(0.07)的树立。本阶段关注程度较之上一阶段出现大幅下降,仅在自然学科课程目标当中提及科学方法的培养。

值得一提的是,从本阶段开始,由于数学学科课程目标明确提出“三大能力”(运算能力、空间想象能力、逻辑思维能力)的要求,使得运算能力和空间想象能力的指标变化很大,相对频数分别为0.13和0.33。

(三)发展阶段(1976年—1987年)

1966—1976年的“文革”,破坏了中小学正常教学秩序,学校教育陷入“全面停滞阶段”。

“文革”结束后,1978年,教育部发布了《全日制小学暂行工作条例(试行草案)》《全日制中学暂行工作条例(试行草案)》,其中明确了中小学教育目标中的德育要求:“使学生的身心得到正常的发展,具有健康的体质,培养良好的生活习惯和劳动习惯”[8],“逐步培养学生的工人阶级的阶级观点、劳动观点、群众观点、辩证唯物主义观点”,“逐步具有自学能力和分析问题、解决问题的能力”[9],等等。

伴随着《中共中央关于教育体制改革的决定》《中华人民共和国义务教育法》等系列文件的颁布,我国中小学理科课程目标建设进入“发展阶段”。这一阶段先后颁布了课程标准(或教学大纲)21项。

1.德育目标显性呈现情况

本阶段中小学理科课程德育内涵由“起步阶段”“初步发展阶段”较为单一的政治教育,到具有过渡性质的思想教育,再到集思想品德与政治教育为一体的思想政治教育。本阶段中小学理科课程标准(或教学大纲)文本中德育目标显性呈现方面主要表现出以下特征:

第一,非常重视中小学生“辩证唯物主义世界观”(0.86)的树立。本阶段重视程度较之上一阶段有大幅提升。这与《全日制小学暂行工作条例(试行草案)》《全日制中学暂行工作条例(试行草案)》中提及的“逐步培养学生的辩证唯物主义观点”精神相一致。本阶段非常注重与学科知识结合进行辩证唯物主义教育。拿数学学科来说,在教学中,要用辩证唯物主义观点阐述教学内容。对于正和负、常量和变量、微分和积分、直线和曲线、偶然和必然等内容,要用对立统一的观点,阐明其内在规律。

第二,比较重视中小学生的“爱国主义教育”(0.48)。本阶段重视程度较之上一阶段有大幅提升。通过介绍我国古代对科学技术的卓越贡献,介绍我国社会主义建设成就和发展远景,介绍我国的新的科学技术成就,增强学生的民族自豪感和自信心。选取这方面的教学内容,有利于培养学生的爱国主义思想。

第三,关注中小学生“爱科学”(0.38)品德的培养。本阶段重视程度较之上一阶段有大幅提升。爱科学主要体现在对自然科学的热爱,比如,在数学教学中,“要结合教学内容向学生进行思想教育,激励学生为实现社会主义现代化学好数学的热情”[10];在物理教学中,“要注意培养学生学习物理的兴趣” [11]。