1985年以来我国中小学法治教育的重心变化

作者: 周志慧

编者按:习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上强调,普法工作要在针对性和实效性上下功夫,特别是要加强青少年法治教育,不断提升全体公民法治意识和法治素养。法治是国家治理现代化的基石,是每个国民应该具备的基本素养。弘扬社会主义法治精神,树立社会主义法治理念,增强全社会学法尊法守法用法意识,应从青少年时期做起。为此,广大教育工作者应不断探索青少年法治意识和法治素养的培养路径,借鉴他国法治教育的有益经验,推动我国青少年法治教育走深走实。

摘要:1985—2021年,我国中小学法治教育的发展历程大致分为三个阶段,各阶段的重心不同。1985—1995年,中小学法治教育以守法为主;1996—2010年,初现学法浪潮;2011—2021年,学法和守法共同推进。强调守法的重要性有利于中小学法治教育建设。然而,从亚里士多德的守法观看,单一的守法策略无法满足现代法治公民的培养需求。为此,基于我国中小学法治教育重心变化的原因分析,当前中小学法治教育应坚持“学”“守”共进,结合道德教育,并注重法治实践。

关键词:学法;守法;中小学法治教育;亚里士多德守法观

作者简介:周志慧,中共中央党校(国家行政学院),博士研究生

2020年12月颁布的《法治社会建设实施纲要(2020—2025年)》提出,要建设信仰法治、崇尚公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序的社会主义法治社会。守法是中小学法治教育的重要目标,但单一的守法策略是否有利于培育社会主义现代化公民,推进法治的一体化建设?自1985年“一五”普法规则颁布以来,我国中小学法治教育的重心有哪些变化?中小学法治教育应该如何处理学法和守法的关系?本文试图针对以上问题进行探讨。

一、中小学法治教育发展历程回顾

改革开放以后,民众的守法意识不断增强。①从1985年的“一五”普法规划到2016年的“七五”普法规划,②三十余年的普法教育,基本让法律走进了千家万户。教育是深入推进全民守法的关键。学法是知法的前置环节。学法并非要求人们精通法律,而是期冀人们通过学习相关的法律知识,树立正确的法治意识,运用法治思维和法治手段解决生活问题,进而更好地守法。知法分为主动知法和被动知法。主动知法是指民众以积极的态度参与法律的学习,形成法治理念和法治意识。被动知法是指民众被动地接受法律知识的灌输。中小学法治教育属于青少年法治教育的一部分,③关注中小学法治教育的发展,就是关注国家未来法治建设的走向。通过梳理1985年以来的有关规范发现,我国中小学法治教育的工作重心发生了明显的变化。

(一)1985—1995年:中小学法治教育以“守法”为主

1982年《中华人民共和国宪法》第二十四条规定,“国家在群众中普及法制教育”。这是法律层面较早关于法制教育的重要表述。值得说明的是,学界基本认同法制教育是法治教育的早期发展阶段,前者侧重静态的法律知识传授,后者注重法律知识传授与法治实践的结合。

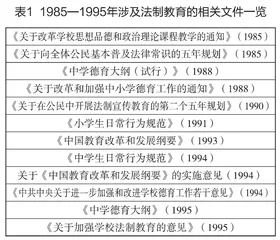

针对涉及法制教育的相关规范(见表1)进行关键词检索,发现1985—1995年间,“守法”一词出现的次数明显高于“学法”(见图1)。客观地说,这一时期我国中小学法治教育以守法为主,主要表现有三。第一,中小学重视纪律教育。“树立遵守法律和纪律的观念”,接受有关“自由和纪律之间的教育”,培养“惜时守信”的习惯,皆为中小学法治教育的纪律性体现。第二,中小学落实德育。德育所关注的品行修养是推进中小学法治教育的基础条件。1990年的“二五”普法规划提出,要进一步完善学校的法制教育体系,1995年国家提出强化道德教育。第三,中小学注重宣传宪法和刑法等有关法律常识,违法必究的观念深入人心。1979年和1982年全国人大分别通过了《刑法》和《宪法》。1985年的“一五”普法规划提出,重点向中小学生启蒙法制教育,“普及宪法和刑法”。1991年的相关文件指出,小学生应“遵守交通规则,过马路走人行横道,不违章骑车”。1994年的《中学生日常行为规范》指明,学生应增强法制观念,“懂得什么是正确的行为,什么是错误的行为”,提高明辨是非的能力。值得注意的是,图1中出现的数次“学法”主要针对的是领导干部。

(二)1996—2010年:中小学法治教育初现“学法”浪潮

1996—2010年涉及法制教育的相关规范如表2所示。“学法”与“守法”两个关键词出现次数的统计反映出,这一时期我国中小学法治教育初现“学法”浪潮(见图2),主要表现有二。

第一,普法的工作要求发生变化。1996年的“三五”普法规划要求,“一切有接受教育能力的公民……努力做到知法、守法、护法,依法维护自身合法权益”。而2001年的“四五”普法规划要求,“一切具有接受教育能力的公民……努力做到学法、知法、守法、用法、护法”。2006年的“五五”普法规划要求,“广大公民自觉学习法律,维护法律权威”。从上述工作要求的变化来看,“学法”已成为知法、守法的前置程序。单纯的“知法”并不能生动地传达法律的价值和精神,更谈不上形成内心风尚。

第二,中小学开始注重培养、增强学生的权利义务意识。2002年和2007年相关规范提出,要培养中小学生的权利义务意识、守法用法意识,借助课外活动帮助学生学习、践行法律。值得注意的是,2004年的相关规范侧重培养中小学生的民族精神,故未提及“学法”。虽然2010年的相关规范也未提及“学法”,但提出了完善国民教育体系和教育类法律法规,推进依法治校的主张。

(三)2011—2021年:中小学法治教育兼具“学”与“守”

2011年中国特色社会主义法律体系正式建成,深入学习、宣传社会主义法律体系和国家基本法律成为“六五”普法规划的工作重点。2011—2021年,涉及法治教育的相关规范如表3所示。这一阶段,中小学法治教育中“学法”和“守法”共同推进,主要表现有二。

第一,中小学普遍关注学生法治意识的培养和守法习惯的养成。2014年相关规范提出,要推动全社会树立法治意识,深入开展法治宣传教育,把法治教育纳入国民教育体系,在中小学设立法治知识课程。2011年的“六五”普法规划、2016年的“七五”普法规划和《青少年法治教育大纲》等分别提出,要培养全民树立宪法意识、人权意识、守法意识、契约精神等。2021年相关规范要求,深入推进全民守法,做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者和坚定捍卫者。

第二,中小学开始注重案例教学和法治实践的结合。《青少年法治教育大纲》提出,教师应充分利用案例教学和实践教学,帮助学生了解基础的行为规则。2020年印发的文件提出,要健全青少年参与法治实践机制。2021年出台的《关于加强社会主义法治文化建设的意见》主张,要持续举办全国学生“学宪法讲宪法”“宪法晨读”等系列活动,以增强中小学生的宪法观念。(见图3)

二、中小学法治教育发展的理论困境

1985年以来,中小学法治教育的发展都与学法、守法有关。如果中小学法治教育长期坚持单一的守法策略,究竟是利大于弊,还是弊大于利?是否有必要坚持“学”与“守”并进的教育策略?本文试图从亚里士多德的守法观入手进行分析,以期获得答案。

(一)现实推定:人是需要法律进行教育的政治动物

亚里士多德认为,人的灵魂德性包括理智德性和道德德性两部分。前者通过教导而发展,需要经验的打磨和时间的沉淀。后者通过习惯而养成,需要反复练习。而人的灵魂由三部分组成,即有理性的部分和无理性的部分,以及介于二者之间的部分。人欲获得幸福,就必须使自己的实践活动符合理性发展。亚里士多德认为,理智德性是个人能获得的最圆满的德性,但资源的稀缺性决定了并非每一个人都能成为具备理智德性之人。或者说,在他看来,只有“好人”才具备理智德性。柏拉图人治方案的失败,提点了亚里士多德,即放弃至高至善的培养方案,转向最低限度的德性培育。

在亚里士多德看来,每一种事物的生长都以彰显其本性为目的。城邦是一切共同体自然生长的结果,其存在的目的是为了达到至善,帮助人们过上优良的生活。但城邦关键在于“邦”而非“城”,[1]“城”只是共同居住的形式要件,“邦”才是实质要件。“邦”意味着人们以共同生活为基础,产生了某种统一公正和友爱判断标准的需求。他认为,任何共同体中都存在某种公正和友爱。[2]人在何种范围的共同体内活动,就会在何种范围内产生公正和友爱。所有的共同体都是城邦的组成部分,也就是说,城邦存在不同形式的公正与友爱。

那么,如何才能让多种共同体之间形成关于公正和友爱的一致判断?亚里士多德认为,只有当城邦公民对共同利益产生共同认知,选择同样的行为来实现其共同意见时,[3] 城邦才能获得政治的友爱,即团结。问题是,公民如何才能对共同利益形成清晰认知,并自发能动地实现共同意见?要知道人会有某种程度的自私,即便是小范围内的友爱,也难以将其消灭,更不用说转化为对更高一级共同体的至爱了。亚里士多德认为,人如果想要抑制欲念,形成对共同利益的认知,就必须在法律的指引下发展德性。“如果一个人不是在健全的法律下成长的,就很难使他接受正确的德性。”[4]这种“正确的德性”不是柏拉图人治方案中苦苦追寻的理智德性,而是作为最低限度的善的道德德性。

道德德性通过后天实践生成。亚里士多德认为,人欲发展道德德性,就必须不断地学习。但是,谁来承担教育的责任?或者问,教育能否成为责任自负的领域?在他看来,人不仅是城邦的一员,还是家庭的一分子。家庭是孩子接受教育的初土,承载着培养孩子正确伦理和政治观的重任。[5]如果孩子仅接受家庭教育,那么,城邦只会有“你的”“我的”之分,而没有“共同的”。因此,最好有一个共同的制度来关心公民的成长,而“共同的关心总是通过法律来建立制度,有好的法律才能产生好的制度”[6]。立法者要做的是塑造公民的习惯,使之更好。于是,可以看到,亚里士多德再次让立法者承担起用法律培育人们道德习性的重任。

(二)法治:良法之治和服从之治

亚里士多德认为,人难免受到情感的影响,法律是排除恣意的有效手段。与其将法律交由一人审议,毋宁交由众人,因为参与公务的人们已受过法律的训练,具备良好的判断力。[7]在他看来,公民有参与议政和行使司法职能的权利,其重要素质取决于立法者制定的教育政策的培养。[8]

法治包括良法之治和服从之治。良法之治要求立法者制定符合正义的法律。“城邦以正义为原则。由正义衍生的礼法,可凭以判断是非曲直,正义恰正是树立社会秩序的基础。”[9]服从之治要求公民普遍遵守法律。亚里士多德认为,在理想政体中,公民拥有统治者和被统治者的双重身份。因此,公民需要接受两种教育,即统治者的教育和被统治者的教育。两种教育分别对应人的老年和青年。经验使老年人生出了慧眼,可以专司统治。青年人依赖感情生活,需要在法律的教育下不断熏陶灵魂的德性,故须接受被统治的教育。老年是青年自然发展的后续阶段。所以,城邦公民必须接受两种教育。

(三)好人还是好公民

好人和好公民是否具备德性上的一致?在亚里士多德看来,好人必然是好公民,但好公民不必然是好人。好人必然具备善人应有的品德,但好公民不然。好公民本质上是为城邦服务的,他们的品德应符合城邦政体之需要。[10]那么,是否应该要求好公民成为好人?以水手和船舶为例,公民为水手,城邦为船舶。水手们的品德依职分而定,有些品德为全体公民共有,而有些品德只能他人专有。品德无论是共有还是专有,全体水手的共同目的就是保障航行安全。这就如同统治者、被统治者及城邦之间的关系。成为好公民是所有生活在城邦中的人所具备的“共有品德”,但成为好人是统治者的“专有品德”。也就是说,好公民是一种生而为人就必须要努力达到的道德底线,而好人是一种位于底线之上,不断鼓励人去追求向善的永无止境的道德上线。[11]所以,不必苛求好公民必须成为好人。