基于校地协同的新时代革命文化教育探赜

作者: 夏群 陈发祥

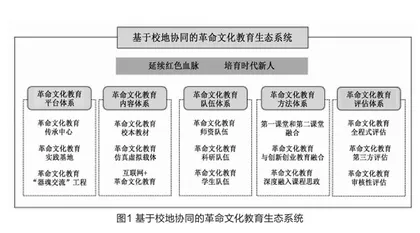

摘 要 由于革命文化体系的区域性特征和革命文化教育的实践性需求,融入地方革命文化、推进校地协同育人成为推进新时代革命文化教育高质量发展的重要路径。学校要基于地方革命文化资源,通过凝练整合地方革命文化的知识结构与逻辑关系,逐步构建发扬地方革命文化的教育载体与实施方法,不断探索传承地方革命文化的创新思路和特色路径,从而实现地方革命文化教育的系统化整合、体验式实践和创新性传承。在此基础上,通过革命文化教育在内容、平台、队伍、方法和评估等五个维度的一体化创新,进一步探索建设基于校地协同的革命文化教育生态系统。

关键词 革命文化教育;校地协同;革命文化;红色基因

作者简介 夏群,合肥工业大学宣城校区管委会,讲师;陈发祥,合肥工业大学宣城校区管委会,教授

党的百年奋斗史既取得了伟大的历史成就,也积淀了极其丰富的革命文化资源,只有用好革命文化资源、传承好红色基因,“始终赓续红色血脉,用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、指引方向,用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量,用党的历史经验和实践创造启迪智慧、砥砺品格”[1],才能不断培育时代新人,确保抓好党的事业后继有人这个根本大计。因此,学校作为立德树人、培育时代新人的主阵地,亟须加强革命文化教育,推进红色基因传承,引领新时代青年学生树立正确的历史观、价值观和人生观,担负起实现中华民族伟大复兴的历史重任。由于革命文化体系的区域性特征和革命文化教育的实践性需求,融入地方革命文化、推进校地协同育人成为推动新时代革命文化教育高质量发展的重要路径。

一、校地协同推进革命文化教育的价值逻辑

地方革命文化是学校推进革命文化教育的重要资源,融入革命文化教育体系是地方保护、利用和传承革命文化的重要渠道。因此,校地协同推进革命文化教育是互利共生、耦合协同的过程,具有价值逻辑上的一致性。

(一)革命文化体系的整体性与区域性

开展革命文化教育的逻辑起点是理解革命文化的内涵和特质。革命文化是中国共产党在领导中国人民进行革命的过程中形成的各种红色遗存和红色精神,其主线是马克思主义中国化的思想理论和以人民为中心的价值标准。[2]从这个意义来说,革命文化是以革命精神为内核、具有历史逻辑的整体性的文化体系。2021年9月,党中央批准了中央宣传部梳理的第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神,系统回顾了主要的革命精神,就是整体性革命文化体系的集中体现。这种整体性革命文化体系意味着革命文化教育涵盖了党在革命时期的诸多革命文化及其物质载体,虽然内容丰富,但难以通过体验式、互动式教学深入开展内涵式教育,往往停留在文化表层,导致革命文化教育的实效性受到影响。与整体性相对比,革命文化作为中国共产党领导人民在革命过程中形成的具有特殊意义的物化形态、精神形态和制度形态成果的总和[3],其物化形态成果具有实体性和在地性,精神形态和制度形态成果往往也依附在一定的物化形态成果上,只有身处在孕育革命文化的区域情景中才能更好地发挥育人作用。因此,学校既要注重革命文化体系的整体性特质,更要结合地方革命文化的区域性特色,开展融合性更强的革命文化教育。

(二)革命文化教育的理论性和实践性

革命文化教育的本质依然是教育者与受教育者双向互动、相互影响的过程,“思想政治教育者为主导的施教系统必须适合受教育者的接受心理的规律”[4],充分考虑学生对革命文化教育的需求、接受方式和具体路径,通过系统的革命文化教育设计达到育人目的。在传统教学活动中,课堂教学具有主导性,而在课堂教学中,理论教育又占据主要位置,因此,革命文化教育需要重视通过课堂主渠道开展理论教育。但革命文化“不是一门具有独立意义上的纯粹学问,而是一种基于社会实践的先进社会文化”[5],单纯通过理论阐释很难让学生理解其精神实质,往往需要深入其文化产生的环境及其物质载体,才能更好地理解革命文化的内涵和当代价值。这种实践性需求要求革命文化教育在第一课堂中增加体验式、互动式实践教育环节,在第二课堂中更加注重开展革命文化主题实践活动,将革命文化融入校园文化,包括各类社会实践、文体活动等,而学校所在地的地方革命文化作为最贴近学生的教育资源,有利于学生亲身参与,从而实现理论性和实践性的统一。

(三)校地协同推进革命文化教育的双重价值意蕴

革命文化体系具有整体性与区域性特征,革命文化教育具有理论性和实践性特征,两者融合可以划分为整体性理论教育、整体性实践教育、区域性理论教育和区域性实践教育。整体性理论教育基于现有思政课程、课程思政,系统梳理革命文化,呈现我国革命文化的历史脉络和精神体系。整体性革命文化实践教育则是引导学生通过各类实践活动亲身体会和领悟革命文化,但由于革命文化的广泛性,很难实现革命文化体系全覆盖。而区域性理论教育和区域性实践教育则更加聚焦地方革命文化,通过校地协同实现地方革命文化和革命文化教育的融合、互补,具有双重价值意蕴。一是融入地方革命文化能够提升革命文化教育实效性,地方革命文化资源为学生思想政治教育提供了本源性优质资源和优秀文化根基,树立了天然正确的价值观导向,通过深度挖掘和亲身体验地方革命文化,让学生能够看得见、摸得着,增强了革命文化教育的感染力和说服力。二是革命文化教育有利于推动地方革命文化资源的保护、利用和传承。保护、利用和传承地方革命文化最主要的路径是资源活化,只有让保护开发的革命文化资源转化为育人资源,真正发挥其育人功效,才能既培养时代新人,又实现全社会联动。

二、校地协同推进革命文化教育的路径

校地协同推进革命文化教育需要发挥地方革命文化资源优势,遵循学生成长成才规律,通过凝练整合地方革命文化的知识结构与逻辑关系,逐步构建发扬地方革命文化的教育载体与实施方法,不断探索传承地方革命文化的创新思路和特色路径,从而实现革命文化教育的系统化整合、体验式实践和创新性传承。

(一)系统化整合:凝练呈现革命文化的知识结构与育人逻辑

丰富的地方革命文化资源必须转化为可供教育的知识资源,才能适配革命文化教育。因此,学校在开展革命文化教育时,要充分积累各类文史资料,汇聚革命文化研究资源,不断梳理地方革命文化的知识结构,并开展革命文化教育需求调研,分析嵌入现有教育体系的路径,形成校地协同推进革命文化教育的育人逻辑,实现革命文化教育的系统化整合。

一是有效链接地方优势学术资源。学校要与地方党史研究室、档案馆、研究会等进行合作,选取革命文化教育研究样本,进一步整合地方革命文化资源,梳理地方革命文化的时代内涵,分析地方革命文化的育人特质,凝练呈现地方革命文化的知识结构,为开展革命文化教育提供理论基础。二是深度分析革命文化育人逻辑和育人需求。教师在革命文化教育中具有主导性,学生在革命文化教育中具有主体性,革命文化育人成效取决于教师对革命文化教育的主导能力和学生对革命文化教育的亲融程度,通过对地方革命文化的知识加工,不断创新革命文化教育形态,从而构建校地协同、师生参与、创新设计的育人逻辑。这种育人逻辑基于师生的育人需求,学校可以通过召开不同类型的师生座谈会,开展革命文化教育调研,分析师生对地方革命文化的认知程度和价值诉求,其中教师侧重革命文化教育的载体、渠道和方式,学生侧重革命文化教育的现状、特点和需求,不断提高革命文化教育的精准性。三是集中汇聚革命文化教育合力。革命文化教育并不是独立的学科教学,而是基于学校现有思想政治教育体系,尤其是理想信念教育和爱国主义教育体系,结合党史学习教育等集中性学习教育,融入课程思政,不断提高学生的历史思维和政治意识。这种教育定位需要多方力量参与,学校应当着力分析现有教育体系,促进跨部门协同,坚持整体谋划、率先探索,从而推动形成革命文化教育合力。

(二)体验式实践:构建弘扬革命文化的教育载体与实施方法

脱离历史语境与现实情景为浊,融入史实依据和时代精神为清。学校在整合利用地方革命文化知识结构与育人逻辑的基础上,要坚持激浊扬清,构建基于体验式实践的地方革命文化教育载体与实施方法,构建第一课堂和第二课堂、线上和线下相融合的教育形态。

一是用好第一课堂主渠道,推动地方革命文化融入课堂教学。第一课堂是革命文化教育的主阵地,通过在现有教学框架中融入革命历史人物、事件和革命精神等,将革命文化资源转化为教育教学资源,可以促进革命文化资源的深度挖掘和有效传承,提升思政课程和课程思政的参与性和体验性。一方面,可以开设革命文化选修课程,通过强化师资培育、教案设计、教材编写等方面工作,推动课堂学习、课后研讨和课程实践相结合,系统呈现地方革命文化的历史脉络和时代内涵;另一方面,挖掘地方革命文化中的特色教育元素,收集提炼成教学素材,尝试在相关课程中进行穿插融合,推动课堂主渠道育人功能实现最大化。

二是设计革命文化教育第二课堂,开展革命文化实践教育。第二课堂是革命文化教育的重要途径,通过优化第二课堂制度,开展红色舞台剧、合唱比赛、文艺汇演、主题演讲、主题征文、海报设计等多种形式的革命文化主题文艺活动,依托地方革命文化资源推动学生创新创业活动,招募成立革命文化教育实践团队,分赴革命遗址遗迹进行实地调研、老兵寻访和革命文化宣传,打造社会实践“金课”,不断产出优质的革命文化实践育人成果。

三是注重革命文化网络传播,扩大革命文化教育辐射范围。基于学校积累的第一手革命文化实践资料和成果,开设地方革命文化教育专栏,制作富有思想性、教育性的红色微视频,发布一批革命文化教育网络作品,从而不断扩大革命文化教育的辐射范围。

(三)创新性传承:形成传承革命文化的创新思路和特色路径

利用和发扬地方革命文化的最终目的是传承革命文化的精神内核,让红色基因根植于学生心中,变成学生成长为时代新人的动力源泉。学校要作好活动评估,形成资料传承、活动传承、项目传承等传承地方革命文化的创新思路和特色路径,推动地方革命文化和革命文化教育的协同迭代发展。

一是强化资料传承,形成一批可供传承的资料成果。在持续开展和总结革命文化教育的过程中,学校要深入整合各方研究成果和资源,收集散落在各处的地方革命文化书籍、原稿、影像资料,积累和编写一批资料成果,建设地方革命文化资料库,为后续开展革命文化教育奠定一定的基础。二是优化活动传承,保留一批特色传承活动。学校可依托第二课堂开展辐射面广、学生易接受的革命文化活动,并持续进行提升和创新,通过这些活动不断提升革命文化教育的活力。三是深化项目传承,打造一批地方革命文化教育项目。为丰富革命文化教育资源,为革命文化教育提供持续的推动力,学校需要不断深化校地合作共建项目,建设地方革命文化教育实践基地,开发地方革命文化教研、科研项目,培养教研团队,开好通识选修课程。

三、基于校地协同的革命文化教育

生态系统建设

虽然以系统化整合、体验式实践和创新性传承为主线的革命文化教育内容丰富,但目前侧重于地方革命文化的浅层融入,没有深度嵌入教育生态,从而影响革命文化教育的持续高质量发展。因此,学校需要遵循革命文化教育规律,契合学生身体发展特点,以创新为内核,实现革命文化教育在平台、内容、队伍、方法和评估五个维度的一体化创新,构建基于校地协同的革命文化教育生态系统(见图1),真正将红色火种根植在学生心中,激发他们的学习热情和内在动力,让红色基因在传承中焕发光芒。

(一)推进平台创新,构建开放式革命文化教育平台体系

革命文化教育平台是校地协同推进革命文化教育的基础,包括学校主导、地方主导和协同主导三类。学校主导主要包括学校自建或者主导开发的各种教育平台,地方主导包括各地的革命遗址遗迹、博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等教育基地,协同主导则是校地通过深度合作的方式推进地方革命文化资源活化,实现革命文化育人。目前,大多革命文化教育平台是由地方主导,受教育学生范围有限,而学校主导的革命文化教育平台又脱离革命文化情境,整个革命文化教育平台体系呈现封闭性。因此,需要进一步强化校地共建,创新平台建设,构建校地协同主导、双向互动的开放式革命文化教育平台体系。一是校地共建革命文化传承中心。该中心既是校内集中展现地方革命文化、推动革命文化教育的重要场地,也是统筹革命文化教育生态系统建设的核心组织,通过集成学校和地方在科研、资金、师资、人才培养等方面的优势资源,不断推动革命文化教育高质量发展。二是校地共建革命文化教育实践基地。学校基于革命文化教育需求,遴选地方革命文化教育基地,与相关管理部门联合进行教育活动设计,组织学生通过实践活动亲身感受革命文化。三是开展革命文化教育“器魂交流”工程。该工程旨在推动红色文物等革命文化资源到学校常态化展览,实现革命文化器具载体与学校铸魂育人相结合,并尝试通过影像技术等将革命文化景象在学校展示,吸引更多学生体验革命文化。