迈向共同利益的教育治理

作者: 娜迪拉·阿不拉江

国际组织是全球治理的重要主体。就教育领域而言,最具权威性、专业性的政府间国际组织当属联合国教科文组织(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization,以下简称教科文组织)。作为联合国系统中的专门性教育机构,教科文组织在成立之初就成为促进全球教育发展方面具有权威性的国际组织。一方面,教科文组织是全球教育治理的合法行为者,在通过制定具有法律效力的文件、公约等方式参与全球教育治理方面拥有独立的合法地位;另一方面,教科文组织是真正意义上的全球性机构,拥有193个成员国,11个准成员。[1]

随着积极地与教科文组织等国际组织合作、广泛参与全球教育治理、培养与输送国际组织人才等命题在我国政策文本中不断被强调并在实践中逐渐得到发展,学界对教科文组织及其在全球范围内开展的教育治理进行了广泛、多层次的研究。在教育逐渐成为全球共同利益的当今社会,教科文组织的组织架构与运行机制是什么?教科文组织的主要价值取向是什么?教科文组织主要的教育理念与实践有哪些?教科文组织以何种方式开展全球教育治理?取得了哪些成效?主权国家如何加强与教科文组织的合作?这些问题成为政府和学界共同关注的热点。

在2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中明确指出:“加强与联合国教科文组织等国际组织的合作,积极参与双边、多边和全球性、区域性教育合作。”[2]在之后的《国家教育事业发展“十三五”规划》《中国教育现代化2035》《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》及《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中均强调了加强与教科文组织等国际组织合作,积极参与全球教育治理。在政策的推动下,从2010年起,相关研究在数量上有明显提升,研究内容逐渐丰富,研究方法逐渐多样。本文对2010—2020年国内外关于教科文组织全球教育治理的相关研究进行搜集、整理与分析,意在考查当前的研究现状、主要研究主题、研究方法及研究趋势,为后续研究提供借鉴。

一、研究概况

国外相关研究始于20世纪50年代,教科文组织成立后学界对其作为政府间国际组织的性质、价值取向、主要职能等进行研究。20世纪90年代,国外学者开始对教科文组织进行批判性研究,指出其过于政治化、哲学化的特征。进入21世纪,国外学者更多关注教科文组织如何在国际舞台中重新树立合法性的问题,通过对其教育项目、教育理念等的研究,从不同的理论视角对教科文组织在全球教育治理中的优势与劣势进行了探讨。

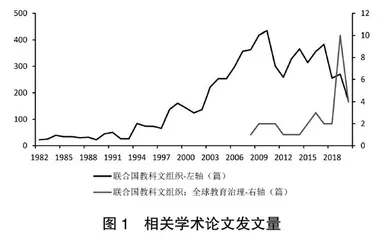

国内学界对教科文组织的研究起步较晚,以“联合国教科文组织”作为主题词在中国知网学术检索平台(CNKI)进行检索,共检索出7138篇学术论文,最早的研究始于1982年。进入21世纪,相关研究在数量上持续增加,在2010年达到顶峰(见图1)。以“联合国教科文组织”“全球教育治理”作为共同主题词进行检索,共检索出29篇学术论文,最早发表于2008年,2019年达到顶峰。随着全球化的纵深发展,全球治理开始真正进入政策制定者与研究者的视野,国际组织在全球治理中承担了更重要的角色。在政策支持与现实需求的推动下,关于教科文组织全球教育治理的研究逐渐受到学界重视,在一定程度上体现出自上而下的关注与自下而上的反馈。纵观国内外学界关于教科文组织及其参与全球教育治理的研究成果,可以发现相关研究主要集中在:关于教科文组织的性质、运行机制、价值取向等组织本身的研究;关于终身学习、全民教育、可持续发展教育等教科文组织重要教育理念与实践的研究;关于教科文组织参与全球教育治理的发展历程、机制、优劣势等研究以及主权国家参与教科文组织全球教育治理的研究等方面。

二、关于组织的研究

纵观2010—2020年的相关研究成果,学界主要探讨了教科文组织价值取向、组织的内在问题、合法性的重新树立以及相较于其他国际组织的优劣势等问题。

理念是实践的重要前提,教科文组织倡导人文主义价值观,强调“教育是一项基本人权”。教科文组织富有自身特色的价值理念是其区别于其他国际组织的重要特征,国内外学者对教科文组织的价值取向进行了较多探讨。滕珺对教科文组织成立60年以来的发展历程进行了梳理与回顾,指出教科文组织从充满理想和热情,到面对现实和困惑,再到鼓起勇气与信念,其组织本身也在不断发展和成长。在全球教育治理纵深发展的今天,教科文组织应把握组织特有的优势,积极与其他国际组织合作,在国际事务的舞台上发挥自身独有的力量。[3]周洪宇对教科文组织下设机构全球教育价值取向的演变过程进行了研究,认为其作为国际教育智库,对全球教育价值取向的影响主要体现为“一条主线三个阶段”, 即“人文关怀”作为一脉相承的理念贯穿始终,经历了终身教育、全民教育和可持续发展教育三阶段,均体现出对人自身价值的强调和对人类命运的终极关怀。[4]维多利亚·瓦卡里(Victoria Vaccari)对教科文组织和经济合作与发展组织(OECD)的教育政策进行了研究,发现教科文组织在政策文本中强调全球公民(global citizenship)的概念,而相应的OECD强调全球素养(global competence)。研究认为,教科文组织强调超国家身份,而OECD则更加强调全球竞争力在经济发展中的必要性。[5]黄静潇与汤晓蒙对教科文组织的教育理念从公共事业到共同利益的转变过程进行了探讨,认为当下公私立教育界限日益模糊,教育国际化和学习需求多元化等因素使教育的公益性受到挑战,公益理念难以满足教育发展的新要求,而“共同利益”作为比公益更为高层面的概念,在诸多方面超越了公益理念。[6]

国内外学者对教科文组织的发展历程及其功能演变、在全球教育治理中合法性地位的来源、其参与全球教育事务中的优势与劣势、教科文组织存在的问题与困境等展开了系列研究。丽塔·霍夫斯泰特(Rita Hofstetter)认为,教科文组织国际教育局在从成为政府间国际组织到与教科文组织合作,再到与其全面整合的过程中,扮演着教学指导方针生产者的角色。国际教育局采用比较研究的方法,以尽可能客观和中立的方式,生产有关世界教育进步的知识[7]。国际组织全球教育治理中的合法性通常体现在监管与规范等方面,迈克·扎普(Mike Zapp)从知识生产的角度对教科文组织全球教育治理的合法性进行了研究。研究指出,科学知识对于国际组织在不断发展的政策领域中确保合法性至关重要,教科文组织应当发挥其专业性优势,通过知识的创新获取组织合法性。而在现实中,教科文组织因为经费短缺而面临裁员、关闭部分下属研究机构等问题,更加不利于其获得全球教育治理中的合法性地位。[8]世界各国在教育方面需要更多的公共产品,特别是统计与研究结果、成功经验等的分享。教科文组织前教育助理总干事尼古拉斯·伯内特(Nicholas Burnett)对教科文组织如何通过提供公共产品满足世界各国的需求进行了探讨。他认为,教科文组织统计研究所(UNESCO Bureau of Statistics)的成立以及《全球教育监测报告》(Global Education Monitoring Report)的发布是教科文组织取得的两项重要成就,但教科文组织内部存在的诸多问题影响着其更好地发挥作用,如研究问题的政治化、人员的政治化、地位的政治化,成员国希望所捐赠的经费可以更多地用在教育领域,而不是承担组织的行政费用。[9]斯蒂芬·海尼曼(Stephen Heyneman)对教科文组织如何吸引新的资源以解决存在已久的经费短缺问题进行了探讨。研究指出,少数发达国家承担了组织大部分经费,而组织将绝大部分经费用在推动欠发达国家和地区的发展方面,这必然引起利益相关者的不满。研究指出几个值得教科文组织关注的领域:教育统计、学校在增强社会凝聚力中的作用、大学的规范准则、大学质量评估方法。[10]

三、关于教科文组织教育理念

与实践的研究

在开展全球教育治理的过程中,教科文组织通过对全球共同面临的教育问题进行深入研究,提出并传播先进教育理念,促进全球教育的共同发展。因此,教科文组织也被称为“思想实验室”。国内外学界在探讨教科文组织全球教育治理时,对其倡导的重要教育理念、理念背后的教育思想以及在这些理念的倡导下开展的教育活动进行了深入分析。在这些教育理念中,学界重点关注了终身学习、全民教育、全纳教育以及可持续发展教育。纵观相关学术研究成果,在教科文组织两份里程碑意义的报告《学会生存:教育世界的今天和明天》(Learning to Be:The World of Education Today and Tomorrow)和《教育——财富蕴藏其中》(Learning:The Treasure Within)发表后,学界对终身学习、构建学习型社会等问题进行了较多关注与探讨。进入21世纪,全民教育成为教科文组织最重要的教育理念与目标,学界对全民教育理念、全民教育与终身学习的内在联系、各国推动全民教育的实践、为实现全民教育目标而进行国际合作与交流等进行了广泛研究。在联合国可持续发展目标(SDGs)被提出后,可持续发展教育、通过教育推动可持续发展教育等主题也逐渐进入研究者视野。马伦·埃尔弗特(Maren Elfert)通过对上述两份报告进行研究,探讨了教科文组织提倡的终身学习理念。研究认为,教科文组织在呼吁一个理想的乌托邦,呼吁公正的社会和更美好的生活,两份报告不仅对教育制度提出质疑,对整个社会制度也提出了质疑。两份报告均具有政治哲学性质,其教育思想与社会的平等、民主及全面发展紧密联系在一起,教科文组织提高作为知识分子的影响力、倡导人权、提倡非市场化的教育思想,其追求的是一种政治乌托邦[11]。滕珺基于福柯的“话语实践”分析框架,对教科文组织“终身教育”政策文本进行了研究,发现“终身”的哲学根源是回归人的价值理性,彰显人、制度和合作的力量。这正是“终身教育”拥有顽强生命力的根源所在。[12]

1990年起,教科文组织《世界全民教育宣言》(World Declaration on Education for All)启动了教育改革的新议程,旨在在全球范围内为处境不利的儿童和成人提供基础教育。有学者从批判的视角,通过对全民教育政策文本和话语的解构,对这一全球政策框架中的霸权主义意识形态进行了深入分析。研究指出,全民教育是新帝国主义的一项工程,通过政策话语的选择、组合和支撑,在全球范围内传播新资本主义的意识形态。[13]苏西·迈尔斯(Susie Miles)对全民教育理念与全纳教育理念之间的内在联系进行了探讨,研究认为有关全民教育与全纳教育的辩论在很大程度上是平行的,其中存在许多相互矛盾的立场。虽然部分研究者将全纳教育定义为克服所有儿童学习和发展的障碍,但在南方国家,全纳教育往往填补了全民教育留下的空白。[14]

随着全球化的纵深发展,国与国之间的联系日益密切,全球公民教育(global citizenship education)逐渐引起人们的注意,何为全球公民?为何培养全球公民?何以培养全球公民?教科文组织提出将全球公民身份和可持续发展技能纳入2015年后教育的七个发展目标。詹维尔·科拉多·鲁亚诺(Javier Collado Ruano)基于现代主义范式对教科文组织所提倡的全球公民教育进行了研究。研究指出,教科文组织提倡的全球公民教育强调对多元文化的尊重与理解,这种公民意识并非同化或文化层面的新殖民主义,公民意识尊崇差异性原则,理解并尊重差异,不仅强调对不同文化与不同群体的理解,还强调对自然的尊重与理解[15]。部分学者对教科文组织1946—1999年的政策文本进行梳理,对教科文组织政策文本中的国际教育、国际理解、全球公民教育等概念及彼此间的内在联系进行了分析。研究指出,国际教育是实现公正和持久和平不可或缺的手段,国际教育的本质在于让学习者接受尊重人权、尊重差异的价值观,其最终目的是培养每个人的普世价值观,使学习者发现自由的价值和应对挑战的技能。[16]

2015年联合国制定2030可持续发展目标,旨在于2015—2030年以综合方式解决社会、经济和环境三个维度的发展问题。教育目标是可持续发展目标的重要组成部分,教科文组织通过《爱知县名古屋可持续发展教育宣言》(Aichi-Nagoya Declaration on Education for Sustainable Development)、“可持续发展教育全球行动计划(2015—2019)”(Global Action Programme on Education for Sustainable Development(2015—2019))等宣言与行动计划来推动可持续发展教育的发展。近年来,国内外研究者积极关注教科文组织的可持续发展教育,重点探讨了教科文组织可持续发展教育的内涵与目标、教科文组织通过可持续发展教育过程等。阚阅与徐冰娜基于教科文组织全球教育治理的视角对可持续发展教育全球行动计划的动因、机制及挑战进行了研究。研究指出,在该计划的推进过程中,教科文组织通过标准制定、能力建设等主要职能发挥了独特作用,该计划在政策支持、项目启动、覆盖学校、吸引学生和培训教师等方面取得积极进展,但也面临着全球框架与地方需求难以平衡、监测和评估机制不完善、国际合作伙伴网络分散等挑战。[17]约翰·芬(John Fien)对教科文组织推动可持续发展教育的十年历程进行梳理与分析,他认为教科文组织的贡献体现在两个方面:一方面,领导、促进、协调和支持世界各地的活动,特别是支持国家教育系统和政策的重新定位,以支持可持续发展,并鼓励民间协会、私营部门和媒体参与;另一方面,作为可持续发展教育的具体实践者,为实现十年目标创造了有利的环境。[18]

四、关于教科文组织全球教育治理的研究