小学生数学推理意识发展路径的实践研究及思考

作者: 于勇 顾健

摘 要 推理意识是小学数学教学实践中需要落实的核心素养之一,主要是指对逻辑推理过程及其意义的初步感悟,是未来推理能力发展的经验基础。具体教学中可通过基于内容载体,整体架构推理意识发展时机;基于数学活动,深化感悟推理意识发展过程;基于系统训练,整体提升推理意识发展水平等实践路径,发展儿童的数学推理意识,更好地促进核心素养目标的达成与数学思维的发展。

关 键 词 小学数学;推理意识;内容载体;数学活动;系统训练

引用格式 于勇,顾健.小学生数学推理意识发展路径的实践研究及思考[J].教学与管理,2025(05):49-52+65.

推理作为一种数学基本思想,不仅是数学核心素养的重要构成部分及数学思维的基本表现形式,更是推动儿童数学认知发展的动力源泉,主要表现为小学阶段的推理意识、初中阶段的推理能力及高中阶段的逻辑推理。发展、形成数学推理意识有助于儿童养成良好的数学思维习惯、思考方式及理性精神,为发展推理能力奠定经验基础。然而,当下小学数学推理意识发展的教学实践,还存在重操练轻问题与猜想、重结论轻经历与论证、重指导轻交流与表达等诸多误区。为此,笔者重点围绕推理载体的内容架构、推理过程的感悟与经历、推理训练的重点与方法等内容,开展实践研究与系统思考,以期促进儿童推理意识的形成与发展。

一、基于内容载体,整体架构推理意识发展时机

就数学思想而言,数学推理是建立数学命题以及验证数学命题,并以此促进数学内部发展的思维过程,是知识探究与问题解决的逻辑性建构工具及真实性学习的基本手段。小学数学推理是隐性的、潜在的,往往蕴含在知识建构与解构的过程中,在数学不同领域有着不同的存在形式及目标要求。鉴于此,教师应基于发展儿童数学推理意识的视角,聚焦、审视不同学段教材的核心内容,整体把握知识的逻辑关系与内容本质,进而明晰数学推理活动的落脚点及发展推理意识的着力点。

1.以领域主题为统领,构筑数学推理内容框架

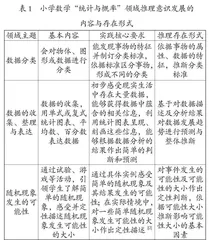

义务教育阶段数学课程四大领域作为按照数学知识特点划分的知识模块,各自以不同的核心内容和基本思想为主线循序渐进地编排教学内容。每个学段的主题有所不同[1],分别承载着发展代数推理、空间推理、数据推理和实践推理意识的基本任务。教师要结合各领域主题统领下的具体内容及思维特点,整体构筑推理生发的内容载体与存在形式,进而解决“在何处”发展儿童推理意识的实践问题。如基于数据收集、整理与分析,在“统计与概率”领域架构的数据推理内容与存在形式框架(见表1),其教学重点是通过统计数据,基于数据分析及数据蕴含的规律解决数学问题,作出大胆推断与预测,进行推理是该领域教学实践的统计学要义之一。

在小学数学四大领域中,发展儿童推理意识的基本素材与有效依托较为普遍。教师可以按照上述逻辑思路,构筑小学各领域、各学段数学推理意识发展的具体内容及存在形式,形成相应的整体框架与实施图谱,为教师整体把握发展儿童推理意识的教学时机,有的放矢地实施教学实践提供帮助。

2.以内容关联为视角,明晰数学推理活动指向

以领域主题为统领,整体构筑数学推理内容框架一般会局限于某个领域某一主题内部,缺乏对同一领域不同主题或不同领域不同主题之间的关联性思考。因此,教师需要从宏观角度降维至具体知识及其关联的视角,对发展数学推理意识的教学实践予以综合考量,将推理的形式结构与具体内容融合起来加以分析,由此明晰数学推理的基本类型及教学实践指向。如“图形与几何”领域的空间推理既表现为内容、结果的推理,也表现为方法的推理[3]。由此,教师可以引导学生由长方形面积计算模型类比推理出长方体体积计算的一般方法。因长方形、长方体具有明显的关联性与形似性,都是对各自所包含计量单位数量的探讨,学生可以借助摆小正方形探索长方形面积计算方法的思路,摆小正方体探索长方体体积计算方法,这属于探究方法的类比推理;同样基于两者关联性与相似性的比较,由长方形面积计算公式s=ab,推断出长方体体积计算公式v=abh,进而对长方体体积作出结果性类比推理,随后进入数学论证环节。

数学推理活动往往不会孤立地存在于某一板块内容中,而会发生在同一领域的同一主题或不同主题内,还存在于不同领域的不同主题中。如乘法交换律模型的建构,可以借助长方形面积计算方法在类比推理中深化认知。关键是基于对教学内容关联性因子的审视与捕捉,“溯源而上”寻找生长点,探寻知识源头与发展脉络,同时“顺流而下”厘清知识的发展走向,解决学习“要到哪儿去”的问题,由此赋予数学思维驱动原力,寻得发展学生推理意识及数学理解经验再生的教学时机[4]。

二、基于数学活动,深化感悟推理意识发展过程

数学推理是极具逻辑性和严谨性的过程性思维活动,需要将之贯穿于情境识别、观察感悟、合理猜想、多元验证和数理表达等学习活动中,进而为发展学生的推理意识提供脚手架。

1.创设真实情境,感知推理思维

研究表明,有效发展儿童推理意识的论证活动需要教师结合推理内容特点及存在形式有意识地设计,为学生设置数学论证活动,提供数学推理条件。教学时,教师要以培养儿童核心素养为导向,围绕一定的育人目标,挖掘学生感兴趣的事物与素材,创设真实性问题情境,营造“可猜想”的推理引力场,让学生在观察与探究中形成困惑或质疑的心理状态,进而提出问题、假设或猜想[5]。

如苏教版《数学》四年级下册“数字与信息”的教学,重点是引导学生利用生活中的典型实例,发现其中的规律,在归纳、类比中作出推理。教学时,教师首先呈现电话号码、门牌号等常见的数字编码实例,让学生说一说这些号码各自表达的意义,同时引导学生再列举出一些类似的例子,以激发他们进一步探究的兴趣;然后聚焦身份证编码信息,引导学生利用家庭成员、相同区域同学身份证编码的异同点,推理发现前6位数字及第7至第14位数字编码的基本规律,再利用男、女同学身份证编码信息推理出第17位数字是用奇数、偶数分别表示男性、女性的编码规律;最后,将现实情境转化为数学问题:如果为2024级一(6)班同学编号,你想表达哪些方面的信息?准备怎样设计?以此引发进阶性推理活动,学生自然会结合前述活动中积累的经验,同时把个人编号与其他同学的编号进行类比,进而推理发现编码规律。从本质上讲,上述推理活动就是从学结构到用结构的过程,其中的问题情境对数学推理具有诱发、孕育、催生作用,有利于学生对推理思维的意义与价值的深度感知。

2.经历“猜想—验证”全程,丰富推理经验

发展推理意识是指向儿童个体的实践活动,只有在亲身实践、全程经历中学生才能获得对逻辑推理过程及其意义的认识与感悟。因此,教师要设计丰富的数学活动,鼓励学生通过观察、实验、归纳和类比获得猜想,并寻求证据加以验证,让学生经历提出猜想到验证猜想的整个过程,以充分发挥猜想与验证对发展数学推理意识的重要价值[6]。下面以苏教版《数学》四年级下册“乘法交换律”教学为例,具体说明。

(1)基于观察,初步感知规律。教学时,教师引领学生在识别、理解情境信息的基础上列出算式5×3=15(人)或3×5=15(人),进而得到5×3=3×5,同时让学生以观察为基础说一说等式两边算式的特点,初步发现规律,由此得出“交换乘数3与5的位置,它们的积是不变的”这一结论。值得注意的是,教师要清楚相对于“两个数相乘,交换乘数的位置,它们的乘积不变”而言,这一结论只是一个特例,有待扩大范围去实施更进一步的验证。

(2)举例说明,深度体会发现。教学时,教师引领学生根据刚才的发现,写出几组具有相应特点的算式,目的是让他们探寻其他实例是否也具有相同的规律。学生大多都举出乘数比较大的乘法算式,并得出结论。教师进一步引导学生对更多实例进行观察,发现所有等式都符合“两个数相乘,交换乘数的位置,它们的乘积不变”的规律。同时,教师要引导学生体会到全班同学写出的等式仍然是这一类中的个例,不具备普遍性,还需要进一步论证。

(3)基于归纳,引发猜想。归纳是获得猜想的重要方式,是以特殊为前提,推出猜想性结论的推理。教学时,教师要引导学生明晰,虽然所列举实例都具有前述共性,但仍不能说明这一共性适用于所有两个数相乘的情形。关键是教师要引领学生基于对这一类算式共性的归纳,提出合理猜想,即“两个数相乘,交换乘数的位置,积不变”。

(4)多元验证,确认结论。当学生提出猜想后,教师应积极鼓励学生利用符号、自然语言、图示等多种形式加以验证。学生在判断有关乘法交换律的猜想为真时,往往会借助长方形的面积模型、乘法的意义等逻辑方法论证。教学时,教师还要提示学生注意:判断一个猜想为假需要举例,只要找到一个反例就能说明猜想是错误的,在还没有找到反例的情况下,暂时可以将之作为结论来使用[7]。

上述教学基于“猜想—验证”的基本活动模块,引领学生经历归纳推理的整个过程,把知识的接受过程变成探究推理过程,较好地发展了学生的推理意识。

3.有理有据表达,培养推理习惯

有条有理、有根有据的数学表达是发展学生推理意识与推理思维物化外显的主要形式,启发学生对理的表达是发展学生推理意识的重要手段与基本途径,而推理意识的发展又伴随着数学表达的提升[8]。因此,要想有效发展学生的推理意识,除经历观察、实验、猜想、验证等推理活动外,还要引导学生对推理的过程与确认的结论予以清晰、完整的表达,力求做到言之有据、表达有序、用语精准。例如,在教学整十数乘一位数20×3时,教师要鼓励学生理解并口头表达20×3的算理。在学生感受计算本质的一致性以及对几十乘一位数算理与算法的表达交流中,发展数学推理意识。

此外,教师还要鼓励学生尝试利用数学符号、图示等方式表达自己的思考过程、思考结果,由此逐步发展学生的推理意识,丰富推理活动经验。如一个三角形与一个平行四边形的底相等,平行四边形的高是三角形高的2倍,平行四边形的面积是三角形的面积的几倍?在解决此问题的过程中,学生先是提取文本中的关键信息,再将之转化为图示(如图1),对条件之间的逻辑关系予以直观表征,最后结合等底等高的平行四边形与三角形面积间的关系予以有理有据的解释。

三、基于系统训练,整体提升推理意识发展水平

推理意识的形成是一个缓慢、长期和系统的过程,只有教师有意识、有规划地为学生提供推理探索空间与系统训练,有效避免碎片化、无序化数学思维,才能整体化、逻辑化地培养学生的推理意识,进阶式提升学生的推理意识水平。

1.关注年段特征,提升训练效能

小学生推理意识发展有年龄阶段的逻辑重点与基本规律。一、二年级处于推理意识发展的启蒙阶段,重点是引导学生初步掌握观察方法,学会根据一定的标准对事物进行分类;在解决生活情境问题过程中体会数和运算的意义,形成初步的推理意识;让学生感知加减法运算要在相同数位上进行,体会简单的推理过程[9]。因三年级儿童处于从具体形象思维向抽象逻辑思维转型的过渡期,是发展学生推理意识的关键阶段,教师应结合教材中的知识点,有意识地组织学生开展逻辑推理的系统训练,将重点放在发展合情推理意识上。随着学生年龄的增加与认知要素的不断丰富,可以适当增加训练材料的难度,同时还要关注所提供训练材料的广泛性及关联度。由上述分析可见,因不同年段学生的知识经验、认知规律不同,不同学段发展学生数学推理意识的目标指向、教学侧重也存在差异。在教学实践中,教师要持续关注学生的年段特征及知识理解需要,做实推理训练,不断提升训练效能。

如利用计算器算出15×15,25×25,35×35,……95×95的积后,探索发现相关规律。此问题适用于不同的学段,有着不同的目标指向与训练重点。第二学段重点是引导学生观察积与乘数的关系,运用归纳推理发现各算式结果所蕴含的基本规律,即积的后两位是25,用十位上的数乘比它大1的数,所得的结果做积的前两位(或前一位),接着再让学生结合具体算式对该推理结果作出解释和说明,如45×45=2025=4×5×100+25。而第三学段重点是引导学生利用字母表示数、乘法运算定律等知识,尝试利用演绎推理的方式对上述规律予以论证:如果用字母n表示正整数,则题目中的乘数可以表示为10n+5,(10n+5)×(10n+5)=100×n2+2n×10×5+25=n×(n+1)×100+25。上述教学实践充分利用同一内容载体,针对不同学段推理意识发展的着力点,在从特殊到一般的过程中对学生的逻辑推理进行训练,是一种发展学生推理意识的有效形式。