农村小学“五育并举”课后服务校本课程体系建设

作者: 付荣 钟叶

摘 要 课后服务课程体系建设是学校课后服务的中心工作,对落实“双减”要求、满足学生多样化发展需要、提高教师课程开发能力具有决定性影响。可在农村小学开发“五育并举”的课后服务校本课程:感悟乡土文化,培育乡土情怀;探究二十四节气文化,提升实践能力;融合乡土游戏,提高身体素质;赏析民间艺术,提高美术素养;体验“农耕文化”,养成劳动观念,以此破解农村小学课后服务课程难题,实现农村学校教育提质增效。

关 键 词 农村小学;课后服务;课程体系;五育并举

引用格式 付荣,钟叶.农村小学“五育并举”课后服务校本课程体系建设[J].教学与管理,2024(02):21-24.

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”),要求中小学提升课后服务水平,满足学生多样化需求[1]。2017年教育部印发的《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(以下简称“意见”)也明确提出,中小学校要发挥课后服务的主渠道作用,主动承担学生课后服务责任。在农村小学开展好课后服务工作是学校提质增效、促进乡村教育事业振兴的主要途径。

“双减”政策出台后,农村小学在课后服务工作上进行了努力探索,但是由于农村小学地理位置偏远、教育理念较为落后等原因,课后服务工作还是遭遇了一系列的瓶颈。因此,迫切需要挖掘农村地区特色资源,建设“五育并举”高质量课后服务校本课程体系,以破解农村小学课后服务课程开展难题。

一、农村小学课后服务校本课程体系建设的价值意蕴

《义务教育课程方案(2022年版)》明确指出,各地各校要统筹课内外学习安排,有效利用课后服务时间,创造条件开展体育锻炼、艺术活动、科学探究、班团队活动、劳动社会实践等,以发展学生特长。因此,构建体系完整、融合“五育”理念、具有农村特色的课后服务校本课程体系,对促进学生全面发展和学校教育提质增效具有重要意义。

1.落实“双减”要求,实现学校教育减负增效

“双减”是在减轻学生的作业负担之余,通过开展多样化、自主化、项目化、主题化的学习活动来满足学生的学习需求。建立农村小学课后服务校本课程体系,充分挖掘农村特色资源,采用“5+1+1”“五育并举”特色课程模式,为学生提供多样化、项目化、主题化的多种课程,会满足学生的多样化学习需求,并且课内延伸与课外拓展相结合,将会激发学生的内生动力,促进学生全面发展,全面提升学生核心素养,实现学校教育提质增效。

2.满足学生多样化发展需求,提升学生综合素养

虽然农村小学开设了一系列艺体类素质教育课程,但目前还是主要学习语文、数学和英语,学生的个性化发展、多样化发展需求被忽视,在一定程度上限制甚至阻碍了学生的全面发展。“意见”中也明确提到,学校要为学生提供“自主阅读、体育、艺术、科普活动,以及娱乐游戏、社团及兴趣小组活动”。在农村小学开设“五育并举”课后服务校本课程,让学生通过学习,在体验中感悟学习的快乐,拓宽视野,拓展个性,培养爱好,提升素养。

3.提高教师课程开发能力,促进教师专业成长

教育科研能力是小学教师的必备素养。农村小学“五育并举”课后服务校本课程的开发和完善,需要小学教师不断地进行研究和探索,认真挖掘农村独特的地方资源,开发多样化的学习课程。这样能够提高教师的学校课程建设意识,也可以让教师利用课后服务时间围绕校本课程开展实践[2]。对课后服务校本课程的开发,还能提高教师的创新能力。构建系统完整的课后服务校本课程体系,需要农村小学教师大胆设想,学习新的教育理念,选择以学生为本的教学方法,共同协作,创造性地开展课后服务工作。

二、农村小学课后服务校本课程体系建设的路径

基于目前农村小学课后服务课程遭遇的一系列瓶颈,急需建设“五育并举”的高质量农村小学课后服务校本课程体系。

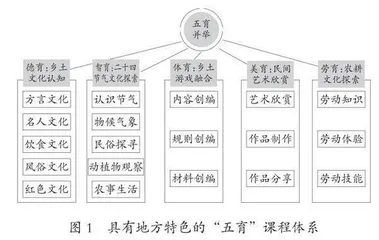

“五育并举”课后服务校本课程采用“5+1+1”模式,“5”是指周一至周五每天开设课后服务课程,第一个“1”是指周一至周五每天开设1小时学科类的作业辅导、答疑等课程。第二个“1”是指周一至周五,融合“五育并举”理念,依次每天开设1小时的以乡土为主题的、具有农村地方特色的“五育”课程,以帮助学生们在巩固学科知识学习的同时满足多样化的学习需要,促进个性发展和全面发展(如图1)。

1.德育课程:感悟乡土文化,培育乡土情怀

乡土文化是个体的精神之本、力量之源、文化之根,个体只有了解和掌握乡土文化,才能产生乡土情怀,进而反哺乡土地区的发展。在农村小学课后服务校本课程体系建设中开设乡土教育的德育课程,帮助学生认识乡土文化,培育乡土情怀尤为必要。

(1)方言文化课程。引导学生了解居住地的方言文化,学听方言,学讲方言,传承好家乡的方言文化。高年级学生可调查家乡的方言种类、家乡人民使用方言沟通的情况,等。

(2)名人文化课程。引导学生了解家乡名人,了解这些名人背后的成长故事以及他们为家乡作出的巨大贡献,引导学生以家乡名人为榜样,树立热爱家乡的情感,做一个对家乡、对社会有用的人。

(3)饮食文化课程。了解家乡的特色小吃,介绍特色小吃的种类及制作方法,了解特色小吃的传承情况及特色品牌的发展故事。高年级学生可尝试自己制作特色小吃。

(4)风俗文化课程。引导学生了解家乡的风俗文化、习俗活动,寻找风俗文化背后的故事、风俗文化的精神内核,体验家乡的风俗,传承家乡的风俗文化。

(5)红色文化课程。引导学生了解家乡丰富的革命文化和厚重的历史文化,借助红色文化课程,帮助学生树立理想信念、爱国情怀,培养艰苦奋斗的精神底蕴和勇于担当的责任品质。

2.智育课程:探究二十四节气文化,提升实践能力

《义务教育课程方案(2022年版)》提出,鼓励设置跨学科主题学习活动,加强学科间的互相关联。基于此,可在农村小学,结合中国二十四节气文化开设科学探究类课程,以季节为模块开展项目式科学探究活动。二十四节气是中国古人通过观察太阳周年运动,认知一年中时节、气候、物候的规律和变化所形成的知识体系,是人与自然和谐共生的产物,是有情、有景、有境的真实生活[3]。二十四节气文化科学探索活动的课程设置以季节为模块,按照二十四节气的时节、时令进行编排,分为认识节气、物候气象、民俗探寻、动植物观察、农事生活五个环节。低年级学生以节气及相关认识为主,高年级学生可以以具体探究体验为主。

(1)认识节气课程。引导学生学习二十四节气的名称、来历,了解节气文化的发展过程。学习一些与节气相关的名言和古诗词,感受中国传统文化的魅力,树立文化自信。

(2)物候气象课程。引导学生在物候气象课程中认识雨、雪、霜等自然现象,知道它们对人们生活的影响。通过课程的学习知道气温随季节的变换而变化,了解二十四节气中气温变化的规律,并尝试探究人和动植物随着节气的变换会产生哪些变化。

(3)民俗探寻课程。了解与体验和二十四节气相关的民俗活动,如春分竖蛋、清明插柳、立夏斗蛋、冬至吃饺子等。

(4)动植物观察课程。引导学生探究动植物随着季节变换而产生的变化,寻找动植物与节气的依存关系。观察植物从开花到结果的变化过程,做好观察记录,培养学生观察事物和保护环境的意识。

(5)农事生活课程。了解不同节气的农事活动,体验劳动,如春分播种、清明种瓜、立夏插秧、秋分忙收等,感受节气给人们的生活、农事带来的便利。

3.体育课程:融合乡土游戏,提高身体素质

乡土游戏作为一种民间游戏,形式多样,内容丰富,趣味性强,简单易学,对增强学生体质、培养协作精神等具有重要意义。为了让乡土游戏与课后服务体育课程有机融合,发挥游戏增强学生体质的作用,教师可对游戏进行改编和创新,以满足学生的多样化发展需求和学校教育的提质增效。

(1)游戏内容创编课程。可结合当地的特色和民谣等适当增加游戏的内容。如跳绳游戏,单纯的计数类跳绳较为乏味,可增加花样跳绳、双人跳绳、跳长绳等。如跳皮筋游戏,可结合各地的民谣创新跳法,融入更多技巧和趣味性,创编体育游戏。

(2)游戏规则创编课程。可由教师和学生共同创编新的游戏规则。如滚铁环游戏,可划定固定路线,如椭圆形、正方形、菱形、梯形等形状路线,要求学生比速度和路线的精准度。

(3)游戏材料创编课程。乡土体育游戏的材料大多来源于人们的日常生活,可以鼓励学生利用身边的废旧材料动手制作游戏道具,培养他们的动手操作能力和创新精神。如,滚铁环游戏中可将铁环改成塑料等材质。

在乡土游戏选择方面,首先,根据学生的身体发育情况选择难度和运动量偏小的项目,如跳绳、踢毽子、跳房子、丢沙包、打陀螺等游戏。其次,还要根据季节变化情况安排相应的游戏活动。冬季天气较冷,学生穿着比较笨重,可选择一些适宜在室内开展的乡土游戏,如丢沙包;春季天气暖和,学生衣服穿着轻便,可在室外开展打陀螺等游戏。

4.美育课程:赏析民间艺术,提高美术素养

有什么样的课程,就有什么样的生命底色[4]。美术教育是艺术教育的重要组成部分。在农村小学,美术教育更能激发小学生的兴趣,在教师配备和课程设置上比音乐、舞蹈课更易于开展和实施。因此,农村小学课后服务美育课程的设置应以美术教育为主,让小学生更早地接触民间美术资源,提高小学生的审美情趣,增强学生的创造能力,使中华优秀传统文化得到更好的传承和发展。

(1)民间艺术欣赏课程。借助网络等将民间美术资源引入课堂,引导小学生进行欣赏。比如剪纸艺术,通过视频了解剪纸艺术的发展历程,教师可给学生展示剪纸作品图片,激发他们的学习兴趣,提高他们的审美能力,传播和弘扬中华优秀传统文化。

(2)美术作品制作课程。简单质朴是民间美术的重要特色,可让小学生欣赏并制作简单的民间美术作品。如,在欣赏完剪纸艺术作品后,教师可选取简单而有童趣的动物图样,让小学生制作相应的剪纸作品,体味剪纸的乐趣,调动他们的学习积极性。

(3)美术作品分享课程。学生美术作品制作完成后,可让他们自主展示,也可以设置专门的展示栏,将学生的优秀作品展示出来,这样既能激发他们的艺术热情,又能激发他们的创作欲望,提高其审美情趣和艺术素养。

5.劳动课程:体验“农耕文化”,养成劳动观念

《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》 提出:“不仅要在校内单独设立劳动课程,还要在课外校外活动中安排劳动实践”。认真开展好劳动教育是新时代教育工作的重要使命,也是落实“双减”政策、实现“五育并举”的重要途径。

可利用农村地区得天独厚的土地资源和地理环境,在农村小学开设体验“农耕文化”的劳动教育课程,帮助其接触农耕,认识劳动工具,体验劳动过程,形成劳动技能,传承中华民族勤俭节约、奉献进取的劳动精神。

(1)劳动知识课程。帮助学生了解与农耕文化相关的知识,为学生体验和参加农耕劳动奠定知识基础。可以设置认识劳动者、认识劳动工具、认识种子等课程,让学生尊重劳动者,激发他们的劳动热情。

(2)劳动体验课程。劳动体验课程以学生的真实体验和劳动为主,主要目的是加深学生对劳动知识的认识和理解,体会农耕活动的艰辛和乐趣,形成一定的劳动技能和热爱劳动的情感。下设我会翻地、我会播种、我会施肥和管理等课程,让学生体悟农耕的独特魅力。

(3)劳动技能课程。劳动技能课程以自我实践和劳动服务为核心,旨在锻炼学生的动手操作能力和生活自理能力,形成劳动观念。下设我能种植小白菜、我能生活自理、我是美食专家等课程,让学生通过亲自种植活动、自我生活照料等掌握劳动技能,养成劳动习惯。

课后服务是一项惠及民生的持久工程。在新的历史发展时期,课程体系建设必须走高质量发展道路[5]。面对农村小学课后服务课程的现状,在结合农村小学地域特色和资源特色的基础上,从“五育并举”的教育价值理念出发,创造性地构建以“乡土”为主题的五育课程,有助于落实“双减”要求,提升学生的综合素养,促进农村小学课后服务工作水平提升和学校教育提质增效,探索出一种农村小学课后服务课程建设的模式。

参考文献

[1] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》[DB/OL].(2021-7-24).http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576.html.

[2] 邱连英.小学课后服务中的校本课程[J].教学与管理,2021(14):9-11.

[3] 田昕.致力于跨学科的课后服务新样态——以北京地域节令文化课程开发为例[J].语文教学通讯,2022(26):14-17.

[4] 张四方,吴树烈,陈梅芳,等.基于“高校—中学”课后服务协同建设模式的实践探索[J].教学与管理,2022(01):16-20.

[5] 靳玉乐,赵瑞雪.新时代高质量课程体系建设的几个问题[J].课程·教材·教法,2021,41(06):13-20.

[责任编辑:白文军]

该文为2022年湖南省教育厅科学研究项目“‘双减’背景下地方师范院校助力农村小学课后服务策略研究”(22C0745)的研究成果