小学语文教材有机融入劳动教育内容的具体表征及实施策略

作者: 卢立涛 等

徐新雨 辛诚 沈茜

摘 要 劳动教育是国民教育体系的重要内容,劳动教育应与语文教学有机融合,发挥语文学科教学育人功能。深入挖掘和分析部编小学语文教材中的劳动教育内容是实现有机融入的前提。部编小学语文教材从劳动价值观、劳动认知、劳动情感、劳动意志、劳动行为等方面有机融入了劳动育人的思想。为科学有效地使用小学语文教材中的劳动教育内容,建议以学科核心素养与语文实践活动为立足点建立融合原则,以时代背景与现代视角为补给点拓展融合内容,以具象体验与创造实践为落脚点丰富融合形式。

关 键 词 劳动教育;小学语文;五育融合;语文教材

引用格式 卢立涛,徐新雨,辛诚,等.小学语文教材有机融入劳动教育内容的具体表征及实施策略[J].教学与管理,2024(02):67-72.

劳动教育是中国特色社会主义育人体系的重要组成部分。2020年3月,中共中央、国务院发布了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》)。在课程设置上,《意见》突出强调“整体优化学校课程设置”,构建劳动教育课程体系,大中小学设立必修课程和劳动周,同时强调其他课程有机融入劳动教育内容的要求[1]。语文课程是工具性和人文性的统一,在落实五育并举、促进学生全面发展方面具有不可替代的优势。2022年4月21日,教育部印发的《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)在其指导思想中明确指出“坚持德育为先,提升智育水平,加强体育美育,落实劳动教育”[2]。在小学阶段,语文是学生学习的主要科目,学生会将大部分的时间和精力花在语文学科的学习之上,通过语文教学与劳动教育有效融合。就小学语文学科而言,落实“劳动教育”不是劳动技能的教导,而是在语言文字的学习活动中去体悟劳动,欣赏劳动成果或劳动过程的美,树立正确的劳动观,体会劳动情感,理解劳动精神[3]。

教材内容是开展学科教学、实现课程育人的重要载体。借助语文教材有机融入劳动教育内容不仅可以使学生获得相应的语文学科知识与劳动教育内容,而且可以使学生更加重视劳动教育。因此,深入挖掘小学语文教材中所融入的劳动教育资源,全面探索以语文核心素养培育为核心的劳动教育融合教学策略,积极发挥小学语文课程育人功能,对推动构建新时代中国特色社会主义劳动教育体系、促进学生全面发展具有重要作用。

一、小学语文教材有机融入劳动教育内容的具体表征

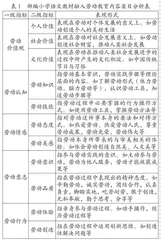

劳动教育是“以促进学生形成劳动价值观(即确立正确的劳动观点、积极的劳动态度,热爱劳动和劳动人民等)和养成良好劳动素养(形成劳动习惯、有一定劳动知识与技能、有能力开展创造性劳动等)为目的的教育活动”[4]。在《义务教育劳动课程标准(2022年版)》中,劳动素养被定义为学生在学习与劳动实践过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确的价值观、必备品格和关键能力,具体包括劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神[5]。可见,劳动教育是内化于心、外化于行的统一,它既有对劳动价值、劳动态度等的内在要求,又有将内在认同在劳动主体身上积极展现的外在要求。通过对部编小学语文教材中劳动教育元素的全面梳理,我们认为小学语文教材中有机融入的劳动教育内容具体表现在劳动价值观、劳动认知、劳动情感、劳动意志、劳动行为五个维度(见表1)。

在这五个维度中,劳动价值观是第一位的,它直接影响着学生对劳动的价值判断和价值选择。劳动认知、劳动情感、劳动意志是“内化于心”的部分,它是一种心理过程,需要在语文教学与生活实践中逐渐累积。劳动行为是“外化于行”的部分,它是一种外在表现,是劳动认知、劳动情感与劳动意志的集中反应。各维度具体分析如下。

1.劳动价值观

要在学生中弘扬劳动精神,其核心要求就是要促进学生形成劳动价值观,能够养成正确的劳动观念和积极的劳动态度[6]。在部编小学语文教材中有机融入劳动价值观,是推动学生将劳动教育内化于心的关键与核心体现。部编小学语文教材中融入劳动价值观多以课文故事为依托,以典型人物和典型事迹为载体,具体体现为引导学生认识与体悟劳动的个人价值、劳动的社会价值与劳动的文化价值。

(1)劳动的个人价值

劳动的个人价值是指劳动对于人类生活的有用性,表现在劳动于个人而言是创造个人幸福,实现美好生活的保障。以一年级阅读板块《小白兔和小灰兔》为例,在这篇课文中,老山羊将同样的白菜送予两只小兔,小白兔积极劳动,播种菜籽,照料白菜成长,最终拥有“吃不完的菜”,实现自给自足的幸福生活,而小灰兔懒惰最终无菜可吃。文章以“只有自己种,才有吃不完的菜”作结尾,告诉学生“自己动手则丰衣足食”,以及劳动为个人创造美好幸福生活的道理。

(2)劳动的社会价值

随着学生年龄的增长和道德认知水平的提高,部编语文教材对劳动价值观的融入由个人层面逐步上升至引导学生思考劳动对于推动社会发展与人类进步的社会价值层面上。例如二年级上册课文《八角楼上》《朱德的扁担》,三年级上册课文《手术台就是阵地》,以革命战争时代为背景,引导学生思考毛主席、朱德等革命领袖在艰难环境中不辞辛劳、忘我工作对于民族解放和社会发展的重要意义,思考白求恩在手术台上兢兢业业的劳动中闪现国际人道主义精神,思考劳动对于社会发展和人类进步的可能意义,进而正确认识劳动的社会价值。

(3)劳动的文化价值

在漫漫历史长河中,人类通过劳动创造的不仅有社会物质财富,还有社会精神财富。这些精神财富蕴藏在丰富灿烂的文化遗产当中,部编版小学语文教材在编写中也注重挖掘劳动的文化价值。例如一年级上册语文园地二阅读板块中呈现的《剪窗花》就是介绍世界非物质文化遗产的内容。三年级下册综合性学习“中华传统节日”,五年级下册习作“中国的世界文化遗产”,六年级下册课文《北京的春节》等,都是在引导学生体会丰厚的文化遗产中融入劳动创造文化价值的思想。

2.劳动认知

道德品质的培养离不开知、情、意、行四个步骤,其中“知”是基础,也是具有先导性的内容。与德育的逻辑类似,劳动教育的进行也离不开以“知”作为发展其品质和能力的基础。劳动认知是指引导学生逐渐形成对劳动者、劳动工具、劳动过程、劳动成果等方面的认识和总体看法,主要包括劳动知识与劳动技能。

(1)劳动知识

劳动知识是个体在劳动实践中用到的行动原理、科学使用工具的方法论等理论性知识[7]。劳动知识是主体进行劳动活动的基本条件,在劳动教育中占据着支柱作用。在语文教材中,劳动知识的融入无处不在。例如,二年级上册《葡萄沟》一文介绍了葡萄干的制作过程和原理。二年级下册《千人糕》中写道:“大米是农民种的稻子加工出来的。农民种稻子需要种子、农具、肥料 、水”,“糖呢,是用甘蔗汁、甜菜汁熬出来的……熬糖的时候,要有工具,还得有火……”。这篇课文用平实的语言向二年级学生介绍了基本的劳动常识。三年级下册《纸的发明》则完整地呈现了古代造纸术。

(2)劳动技能

劳动教育不同于普通的对劳动的认识过程,它既要符合一般认识规律,又要有实践活动的特点[8]。事实上,知识与技能一直是同向同行的。学生在掌握一定的劳动知识之后将这些理论知识转化为实际行动,反复操练后形成劳动技能。一年级上册《小书包》的课后题“读一读,做一做”中提到:“我会把文具摆放整齐,我会自己整理书包”,其目的就是给学生示范整理书包这项生活劳动技能,具有很强的指示性。

3.劳动情感

劳动情感强调学生对劳动的心灵感受与情绪体验。劳动教育要培养学生对劳动本身的积极感受与正面情绪。笔者认为劳动情感主要包括劳动态度和劳动美感。

(1)劳动态度

劳动态度是指学生对劳动这件事本身的认识与看法,如“崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”[9]等。“尊重劳动”又可以具体体现为对劳动者的尊重、对劳动资料的节俭、对劳动过程的体验,对劳动成果的爱惜等方面[10]。以二年级下册《千人糕》为例,选文以父亲和孩子的对话为背景,介绍了一块平平常常的糕的制作过程,选文从原材料的生产、糖浆的熬制、制成品米糕的包装运输等具体环节揭示出“千人糕”背后凝结不同行业劳动者的辛勤劳动。一块简单的糕点已是凝聚千百劳动者的付出,学生在选文学习中更能感受每一份劳动成果来之不易,理解各个劳动环节同等重要,进而生发出对参与不同劳动环节的劳动者的平等尊重、对劳动资料的节俭、对劳动成果的爱惜。

(2)劳动美感

劳动美感是学生对劳动创造自然美、人文美等的审美体验。部编语文教材中融入了丰富的具有审美意义的劳动场景。如通过 《剪窗花》这首诗歌中“梅花”“雪花”“喜鹊”“摇尾巴”等生动意象,在具有画面感和美学性的场景中展现剪纸这一劳动过程的神奇与乐趣,学生在感悟课文剪窗花劳动过程中不仅能体会到温馨的亲子情感之美,而且剪纸最后产出的劳动成果也同样具有极高的审美价值。课文将劳动审美性在具象和情感中融合为一,学生于轻松幽默的语言与丰富灵动的画面中潜移默化感受劳动过程的美好与乐趣。此外,诸如语文园地《春节童谣》、课文《端午粽》,以及综合性学习活动《中华传统节日》等,都是将劳动场景与中华民族优秀传统文化相结合,可以让学生在内蕴丰富的文化背景下了解多样的劳动过程,收获人文美、古典美、情感美等审美体验。

4.劳动意志

劳动意志指人自觉地选择劳动行为,参与劳动过程,以坚定的信念和高尚的品质维持着开始的劳动行为直到结束,以此来实现预定目标的心理过程。我们可以将劳动意志分为劳动意识和劳动品质两个方面。

(1)劳动意识

意识是一种影响个体行为的心理准备。劳动意识的培养就是要让学生具备积极主动参与劳动实践的观念,树立有劳动才有收获的观念。三年级下册《守株待兔》一文运用寓言故事向学生阐述了耕耘与收获的关系,教师可借此教学过程激发学生自觉参与劳动的积极性。二年级下册口语交际环节提出“长大后做什么”,同学们可以交流自己想要从事的职业及其理由,或为自己、或为他人,这些都是学生在明白劳动价值的基础上进行的判断,直接影响着个体自身的劳动行为倾向。

(2)劳动品质

劳动品质指在劳动行为中人物展现出来的品格特征,主要表现为辛勤劳动、诚实劳动、团结合作、认真负责等品质。部编语文教材借助各种典型人物和典型事迹,十分注重劳动品质的刻画及其对学生的正向引导和榜样激励作用。

以辛勤劳动为例,它是指劳动者付出勤恳劳动行为,集中表现为劳动行为过程。部编小学语文教材为学生提供了多样的、具有跨越性的劳动场景,使学生对辛勤劳动的认识融通多种职业身份,时间跨度贯穿古今。其中以古诗的描绘最为典型,如一年级上册的《悯农(其二)》:“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”文中通过“锄禾”“汗滴”等具体动作的刻画,描绘了正午炎炎烈日下,农家不辞辛劳,挥舞锄刀辛勤劳动,汗水浸润衣衫的传统农业社会农民具体劳动行为。而四年级下册《千年圆梦在今朝》介绍现代社会中国科学家满怀希望,克服重重困难阻碍,经过十余年不懈努力,最终实现中国载人航天技术突破。这向学生们展现新时代技术领域科研人员的辛勤劳动,启示学生思考不同时代、不同职业身份的人都有辛勤劳动的责任,而无论是“盘中餐”还是“载人航天技术成功攻关”本身都体现出劳动的价值,这是不同劳动者在自身领域辛勤劳动的回报。

5.劳动行为

行为是个体经过一系列内部心理活动的外部表现。劳动行为是内在认同正确劳动价值观后在劳动主体身上积极的外在展现,是具备劳动知识与形成劳动习惯、能力的统一。部编小学语文教材中对学生劳动行为的引导主要体现在劳动体验和劳动创造两个方面。

(1)劳动体验

劳动体验是以学生为主体,让学生在真实的劳动情境中通过自己的双手进行劳动实践活动而获得的身体及心理上的感受。