“文学阅读与创意表达”学习任务群下的单篇教学

作者: 费浩芳 於丹

摘 要 《义务教育语文课程标准(2022年版)》倡导以学习任务群展开课程内容的组织。立足文学阅读与创意表达学习任务群,以六年级上册第七单元《京剧趣谈》单篇课文教学为例,通过梳理单元要素逻辑线、编织单篇学习实践网、创设任务驱动支架轴等策略,提升学生语文学科核心素养。

关 键 词 学习任务群;文学阅读与创意表达;单元统整;单篇教学

引用格式 费浩芳,於丹.“文学阅读与创意表达”学习任务群下的单篇教学[J].教学与管理,2024(05):50-54.

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称 《新课标》)在“文学阅读与创意表达”学习任务群中提出了:引导学生在语文实践中,通过联想想象感受文学语言和形象的独特魅力,从而获得个性化审美体验[1]。以六年级上册第七单元学习任务为例,本单元的核心学习任务与“文学阅读与创意表达”第三学段的学习任务相契合。本单元选编的《文言文二则》,融入了音乐和绘画艺术;散文《月光曲》体现乐曲之美;说明文《京剧趣谈》 从戏曲角度展现国粹之美;口语交际《聊聊书法》 展示书法魅力;习作《我的拿手好戏》 写自己的“十八般武艺”,从不同文体形式和表现形式展示艺术之美。作为本单元两篇精读课文后的略读课文,《京剧趣谈》由两篇小短文组成,在单元中起到承上启下的作用。在两篇精读课文学习后,本文进一步引导学生借助语言文字展开想象,在京剧表演艺术的体验中感受戏曲的变化与魅力。《京剧趣谈》在单元统整下落实单篇文本教学,以任务链的方式融通单元主题情境“开启艺术之旅,感受艺术魅力”,将阅读想象和感受表达连成一条完整的任务链推进。

一、立足系统思维场,锚定单篇教学目标

基于单元学习目标创设的任务群组,融入问题驱动式语用学习活动,在主题活动情境下展开子任务进阶式推进,探索单篇教学的思维实践落点,从而完成单篇课文核心教学任务的落地。围绕“开启艺术之旅,感受艺术魅力”这一主题,师生通过共同商议,设计出具有逻辑关联的融通式学习任务,精心策划学习体验活动,以学习活动架接起知识经验与学习体验的路径,并最终实现学习成果的输出与转化。基于单元目标导航和学习活动层递下的单篇课文教学不仅可以增强学生学习情境化体验,还可以拓宽语文学习领域,实现学生语文学习思维方式的优化。

1.课程体系化的思维取向

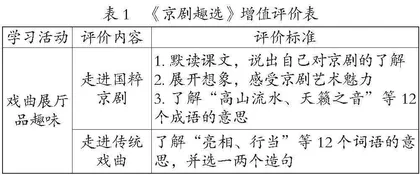

(1)视角:联结单元整体。教师可以从单元统整的视角展开单元整体化设计。如通过单元导语引出“一段美好的艺术之旅”,以“音乐展厅诵传说”“书画展厅聊学问”“戏曲展厅品趣味”“个性展厅亮绝活”进行单元架构,辅以“走进琴仙伯牙”“走进乐圣贝多芬”“走进斗牛图”“走进翰墨书香”“走进国萃京剧”“走进好戏连台”等学习活动,在单元目标引领下给予学生充分的体验空间。进而,教师以招募“中华文化小使者”这一任务,激发学生学习兴趣,鼓励学生走进单元文本,在中国传统文化的实践活动中感受艺术之美。

(2)落点:指向思维发展。《京剧趣谈》一课深入浅出地介绍了京剧艺术中的道具与动作。怎样让学生在阅读中了解京剧,并感受京剧的魅力,从而激发学生对传统艺术的热爱呢?笔者聚焦“趣”字展开教学,一方面请学生发现京剧“趣”在哪,另一方面让学生思考作者是怎样把京剧写“趣”的,进而指向文本的表达方式,培养学生的思维能力。结合本单元的语文要素,本课教学应指向“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”。在学习活动中要聚焦重点语句展开想象,通过对身份、事件、动作、心情等猜测与演绎,充分体验其文字背后的丰富艺术趣味,进而深入理解抽象的艺术形式。

(3)形式:关注活动探究。单元统整视角下的教学要突破形式的单一性,搭建想象支架,使虚实结合、动静结合的表演方式在学生自主探究中落实,达成能力的发展。《京剧趣谈》教学中,为了引导学生深入体会道具的真实表演场景,教师由扶到放展开活动形式的创新与突围。

活动一:在学习“马鞭”的过程中通过“找”“想”“展”三步操作,引导学生由找句子,到想象演员表演时的场景,再到试着演生动。

活动二:在学习“亮相”时,请学生在形式模仿中创生与突破,以小组合作的形式找出有趣的亮相方式,交流、补充和想象最有趣的亮相画面,并在小组合作中表演展示。

活动三:在“戏曲展厅之京剧展”活动中,请学生看一部完整的京剧,以小组合作的方式完成一份题为“京剧趣谈之______”的调查报告。自主选择“学习一段京剧唱腔”或“扮一个京剧人物”中的一个活动参与。

2.内容任务化的路径选择

(1)确定核心化任务。《新课标》中特别指出:要从学生的语文生活出发,创设丰富多样的学习情境,设计出富有挑战的学习任务,从而培养学生的自主、探究、合作学习能力[2]。可见,教师要在具体的交际情境中,围绕一定的合作任务展开活动,努力为学生创设交际情境,实现学习路径的开发。

(2)开展分任务设计。如在感受京剧“虚实相生”这一道具艺术时,引导学生通过以下几步分任务展开。

学习提示一:想一想,请根据文中语言描述,想象骑马人形象、姿态和心情?你也可以联系影视剧中的人物或古典名著中的场景展开想象。

学习提示二:分一分,默读课文第2和第3自然段,找一找京剧中不同类型的道具。

学习提示三:辩一辩,有人说“京剧中有一些虚拟的道具,让人感觉非常不真实”,你赞同这样的说法吗?说说你的根据。

3.目标融通式的素养旨归

(1)目标的匹配性。《京剧趣谈》所在单元的主题是“一段美好的艺术之旅”,所在单元内的课文都从不同角度来展现了艺术的魅力,如《伯牙鼓琴》《书戴嵩画牛》是从音乐和绘画角度展开;《月光曲》讲述贝多芬创作的传奇故事,而《京剧趣谈》一课则承接了前两篇课文的学习,进一步运用想象的方法发现与体验艺术之美。

本篇课文介绍了京剧的虚实相生和动静结合两大特色。一方面,引导学生充分体验以虚拟实、虚实相生的艺术特色;另一方面,在教学中引导学生感受亮相这一特有的手法,这两方面共同体现了京剧的内涵和独特韵味。

(2)活动的指向性。教学中教师要引导学生选择感兴趣的场景,以小组形式演一演经典片断,并出示评价要求进行评赏,实现文字表达向想象实景的转化,使“趣”处为“韵”味增色。教学中教师还可以引导学生对文中不理解或疑惑的地方展开深入讨论,在看似怪异之处的思辨中体会京剧动静结合的特点,进而对京剧国粹艺术之意境美、动静美和虚实美产生切身体会。

(3)实施的层递性。如教学《京剧趣谈》一课时,由文本入手,展开层递式学习。

第一层考量:引导个学。关注课型,化繁为简。先请学生根据阅读提示自主阅读获取信息,培养学生的独立阅读能力。

第二层聚焦:自主研学。引导学生围绕主问题,结合课题中的“趣”谈,从“马鞭”这部分找一找,哪些句子让你觉得有趣?

第三层推进:合作展学。“亮相”这部分内容哪些句子让你觉得有趣?并以“圈、想、说、展”的形式进行小组合作和成果展示。

二、把握素养进阶点,串接核心任务

本单元语文阅读要素旨在引导学生“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”,语文习作要素则是“写自己的拿手好戏,把重点部分写具体”,因而教学内容呈现出从感受美到表现美,再到表达美这样的学习路径。单元统整下的单篇课文教学需要基于语文要素进行路径全景化设计,本单元教学应围绕特定的学习主题展开核心任务联动式教学探索。以单元内链环式语文实践活动为学习主线,关照单篇课文内在学习活动的联结,以问题驱动促成语文要素进阶式培养,达成学生在阅读和鉴赏中感受、表现与表达艺术之美的目标。这样的统整式设计扩大了语文学习与运用融通的领域,体现出创新式课程内容建构的新理念。

1.夯实单元顶层结构,全景式活动设计

夯实:基础性任务达标。教学中基础学习任务要在主问题之下扎实推进。如揭题导入后引导学生结合题目提问,进而聚焦“谈了些什么?趣在哪?”再如学习道具这一片断时,以“默读:读读《马鞭》这一部分内容→圈画:标注你认为有趣的关键词句→批注:试着用词语写体会和感受”推进学习,达成文本全景式活动设计。

评鉴:提升性任务落实。在品鉴马鞭给予演员的“表演自由”时,结合“同时这一根虚拟的马鞭……可以一抬手就走了一百里”,先交流朗读后的感受,再辅以动作演示,接着请学生结合生活,说说京剧中的马鞭与生活中马鞭的不同之处?进而请学生手持马鞭表演,配合语言解说。最后请学生想象场景,仿照例子说一说,并辅以“想象画面—读读演演—京剧欣赏”这样的学法支架,在品读过程中充分感受京剧艺术的魅力。

突破:发展性任务延伸。在学习《亮相》时,教师呈现三步活动提示:“读:快速默读《亮相》,圈画批注你认为有趣的地方→说:小组内交流自己觉得最有趣的亮相方式→演:在四人小组内演一演自己觉得最有趣的亮相方式”,进而抛出“想象当时双方定住时的画面”这一问题体会静态亮相,以“想象胜利者‘耍个风雨不透’的画面”来感受动态亮相。在这样几步任务的训练后,教师出示“小孩子和外宾忍不住要问……”和“这,哪里还是戏剧?”这两个设问引发思考,并提供星级评价表评点小组合作表演的展演效果。通过这样的任务,达成对京剧动静结合特点的深度感知。

2.落实单篇宏观结构,想象式任务补白

语言是思维的外显[3]。通过想象性补白可以让学生自然地融入情境性表达,学生在活动推进中一次次实现想象的开拓,他们的思维能力得到同步提升。

(1)基于语言细节,丰富故事内容。儿童时期是想象力最活跃的时期,想象可以通过语言表现出来,所以想象力与言语发展紧切关联。课堂教学中教师应注重创设丰富多样想象情境,在训练学生语言文字运用能力时锻炼和开发学生想象力,使他们的思维变得更加深刻。

《京剧趣谈》 的教学中,在感悟语句“……可以高扬;可以低垂……”时,教师请学生结合生活经验展开想象,引导学生自主选择一种情形(如出征的将军、中举的状元、离乡的游子等)展开想象。在读悟过程中激活学生想象,使学生在多感官作用下自主进入生活化情境,对故事与语言的感知自然加深。

(2)关照内在联系,深入语言文字。在学习关键语句“同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由:……”时,通过以下几步走进文本,充分感受语言文字的内蕴,体会艺术的内核。

品读环节1:圈动词,做动作,想象画面。“高扬”和“低垂”又是怎样的姿态?谁来做一做动作?

品读环节2:抓动作,想原因,丰富画面。结合生活经验想象,这些动作分别表示什么?可能遇到了什么情况?马上的人又在什么处境中?

品读环节3:借图片,融情境,具化想象。呈现图片,你能看出是谁跑了半天还在家门口,谁又是仿佛走了一百多里吗?当时又是怎样的情景?

品读环节4:拓联想,添动作,深化趣味。你觉得马鞭还可以怎么用?能摆什么动作?又分别表示些什么?请模仿文中的句式说一说。

品读环节5:作比较,找差异,探索表达。呈现另一段介绍京剧的说明性文字。引导学生发现:没有亲眼看到一场“马鞭”表演却能从字里行间感受京剧艺术的有趣之处,从而自主发现文本表达之妙。

通过多样品读,引导学生通过想象思考,让文字变成一幅幅画面,加上真实体验互动,实现语言文字的深入内化。

(3)重在表达品鉴,强化迁移运用。笔者根据学生学习特点,在教学中以表达进阶推进的方式,关照语言学用规律,将问题设计贯穿到整堂课的教学过程中。

驱动问题1:京剧表演中的“马鞭”究竟是如何产生的?

驱动问题2:“马鞭”这一表现形式有哪些作用?本身具有怎样的魅力?