革命人物类单篇课文的整体化教学

作者: 周信东

摘 要 革命人物类课文在小学语文教材中占比较大,对学生文化自信、语言运用、思维能力和审美创造等核心素养的提升有重要价值。但由于教材内容和学生学习心理等原因,导致此类课文的教学味同嚼蜡。因此,应针对文本特点及学情实际,从时空维度整体建构认知境脉、设计学习情境、明确学习任务,实施革命人物类单篇课文的整体化教学,提升此类文本的教学效果。

关 键 词 革命人物;单篇课文;整体化教学;学习主题;学习情境;学习任务;学习活动

引用格式 周信东.革命人物类单篇课文的整体化教学[J].教学与管理,2024(08):29-33.

统编小学语文教材选编了约40篇与革命文化相关的课文,约占课文总数的14%。革命人物类课文有助于建立学生文化自信,革命文化是中国人民在中国共产党领导下,在血雨腥风、筚路蓝缕的民族独立与解放进程中沉淀的独特文化形态,它吸纳了民族传统文化精髓,具有中国精神、中国力量和中国价值,是少年儿童建立文化自信的重要课程资源;革命人物类课文有助于培养学生审美创造能力,此类课文主要描写革命人物无畏困境、不怕牺牲的感人故事,诠释着不可磨灭的崇高精神,阅读与鉴赏革命人物类课文可以让学生不断接触美、感受美、理解美、欣赏美、创造美,得到丰富的审美体验;革命人物类课文有助于提升学生思维能力,革命人物类课文所描写的特殊人物、特殊事件、特殊言行,需要学生思维的积极参与,展开联想想象、归纳判断、分析比较、演绎推理,进而读懂人物,明辨是非,提升思维能力;革命人物类课文有助于发展学生语言运用,学习革命人物类课文,教师应引导学生感受浸润在语言文字中的革命人物形象,借助语言文字让革命人物具体可感,促进学生沉淀语言,发展语言运用水平,提升言语品质,并以潜移默化、润物无声的方式,传达文本所负载的思想,实现文道统一。

然而,由于在教材内容、学生心理等方面存在一些困境,使革命人物类课文成为小学语文教学的难点。一是教材内容本身的困境。革命人物类课文的时代背景与学生当下生活差距巨大,他们对革命年代的艰苦岁月缺乏体认,会产生认知障碍。同时,革命人物类课文受篇幅限制,多是节选或改编,无法铺陈开去介绍人物及事件发生的背景,增加了理解和体认的难度。二是学生学习心理的困境。对革命人物类课文所叙述的人物和事件学生没有相似的生活经验,缺乏必要的认知经验,一般只能从字面理解故事情节,难以生发出内心的感动。这种割裂感往往会使他们游离于文本之外,处于局外人的状态,难以产生心理共鸣。

革命人物类课文是立德树人的重要载体,教学这类课文要梳理、建构适合儿童学习的认知境脉、情感境脉[1]。在单篇教学时教师要确立整体化教学思维,实施整体视域下的单篇教学,下面以统编教材五年级下册 《军神》 一课为例加以阐释。

一、统整认知境脉,确定学习主题

梳理小学语文教科书可以发现,革命人物类课文以中国近代史(鸦片战争到新中国成立)中的革命英雄人物为主,比如鸦片战争、军阀混战时期的有《虎门销烟》《为中华之崛起而读书》 《军神》 《我的伯父鲁迅先生》 《李大钊》等,抗日战争时期的有《手术台就是阵地》 《梅兰芳蓄须》 《小英雄雨来》 《清贫》 《冀中的地道战》 《狼牙山五壮士》 《金色的鱼钩》等,解放战争时期的有《灯光》 等,还有一些抗美援朝时期的,比如 《黄继光》 《青山处处埋忠骨》 等。小学课程方案没有设置历史课程,通过对六年级学生的调查发现,80%以上的学生缺少基本的历史知识,缺乏与革命人物类课文相关的近代史认知境脉。为降低背景知识缺乏对学生阅读造成的影响,学习这类课文要打通中国近代史认知境脉,以整体、综合、系统的视角,将散乱的知识结构化、将重复的内容统整化,使背景知识的引入有整体规划。

整体规划认知背景时教师可以绘制中国近代史时间轴,勾勒可视化的线性近代史思维导图,从总体上直观、简要地感知中国近代史是中国人民浴血奋战的血泪史:从鸦片输入带来的深重灾难,到帝国主义列强瓜分中国;从北洋军阀对内镇压、对外卖国割据的局面,到蒋介石、汪精卫的反革命政变;从日本侵略者侵华,到全民族抗战,再到内战全面爆发。借助思维导图可以增强背景知识之间的联系,建立已有知识结构与新知识的衔接。有了对百余年间中国大地上战火纷飞、民不聊生历史的纵深了解,单篇课文学习、单个人物形象赏析时,才能拉近彼此之间的距离,走近人物内心,真切地体会人物品质。

教学单篇课文时,教师要引导学生在中国近代史时间轴上建立单篇课文所指向的特定历史时期和主要人物的背景资料,在横向上拓宽掘深,丰实认知境脉。比如 《军神》 一课的故事发生在1916年,军阀混战,袁世凯称帝前后,刘伯承时年24岁。主人公刘伯承是中华人民共和国元帅,他辛亥革命时期从军,1926年加入中国共产党,相继参加了北伐战争、八一南昌起义、土地革命战争、长征、抗日战争、解放战争等,战功卓著。有了这样的了解,学生学习革命人物类课文的历史认知境脉就可以从纵、横两个维度不断丰盈,学习此类课文的情感共鸣就会越来越强。

教师还应从语文学科的角度考察。《军神》所在单元的语文要素包括阅读方面的“通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心”和表达方面的“尝试运用动作、语言、神态描写,表现人物的内心”。课文《军神》侧重人物的言行描写,主要特色是通过细节刻画人物形象,人物语言描写和动作描写生动传神,如“病人微微一笑,说:‘沃克医生,你说我是军人,我就是军人吧。’”“病人一声不吭,他双手紧紧抓住身下的白床单,手背青筋暴起,汗如雨下。他越来越使劲,崭新的白床单居然被抓破了。”课文的语言特点和单元语文要素一致,这是本篇课文的语文价值所在。

结合以上分析,统整教科书内容及相关学习资源,可以确定本课的学习主题为“课本里的革命英雄”,这一学习主题与2022年版课标“学习革命英雄和劳动模范的事迹,尝试用多种媒介方式记录、展示、讲述他们的故事,表达自己的崇敬之情”[2]一致。

二、整合学情实际,设计学习情境

在真实的情境中通过语言实践发展核心素养是新课标对语文课程性质的定位,《义务教育语文课程标准(2022年版)》倡导“从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境”,并且指出“语文学习情境源于生活中语言文字运用的真实需求,服务于解决现实生活的真实问题”[3]。学习情境的主体是学生,情境设计要基于学情,符合学生的认知水平和发展需要,从学生所思所想出发,让学生可体验、可想象、可经历、可达成。革命人物类课文的时代背景与学生当下的生活、空间差距巨大,所叙述的人物和事件学生没有相似的生活经历,缺乏必要的认知经验,难免产生认知障碍。同时,革命英雄抛头颅洒热血,是特殊历史背景下的“非常之人”,超出了普通人的极限,虽然学生有崇拜英雄的情结,但阅读课文时一般只会关注故事情节,难以生发内心的感动,会处于游离文本的局外人状态。因此,学习情境的创设要与他们的家庭生活、校园生活、社会生活紧密关联,找到学生的兴趣点;同时情境主题也要观照语文学科特征,指向文本的教学价值,以语言文字实践运用为起点,并能同步实现思维水平提升、审美鉴赏能力培养,进而促进学科核心素养的发展。

在综合考虑学情,关注学生已有知识、经验、兴趣、认知水平等内部世界,以及学习新课文需要的背景知识、学习环境等外部世界[4]的基础上,为深入学习主题,实施单篇课文的整体化教学,笔者设计了与学生学习生活一致的主题情境如下:

校园电视台“解密”栏目近期结合“四史”教育主题,拟开展“课本里的革命英雄”大解密专题活动。同学们可以以班级或小组为单位,结合课文,精心准备。电视台将通过故事讲述的形式,遴选优秀讲述者作领读广播。

校园电视台“解密”栏目是学生最喜欢的栏目之一。通过选拔成为栏目主播切中了学生的兴趣点,“讲述故事”的任务学生也喜闻乐见。这样的学习情境明确而集中地指向了学生的主体意识、学科属性意识和学习实践意识。

三、整体规划提炼,明确学习任务

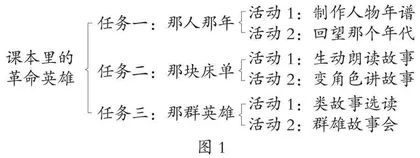

在主题学习情境引领下的“学习任务”是学习实践的载体。“任务即做事”[5],围绕“课本里的革命英雄”学习主题,讲述军神刘伯承的故事,学生要做的那些事就是学习任务。这些事(任务)要将文本的“语言、知识、技能和思想情感、文化修养”[6]整合其中形成群组,要以问题情境为核心,有梯度地设计一系列具有内在逻辑性的子任务群,采用辐射结构,或者链式结构、树状结构等,以思维可视化图表直观呈现整体学习实践。在“课本里的革命英雄”主题情境下,《军神》一课笔者设计了三个子任务(如图1):

1.任务一:那人那年

孙绍振先生认为,要“把作品放到产生的时代背景中去,特别是还原到产生的艺术背景中去”[7]。基于中国近代史时间轴,引入与课文有关背景资料,既可以让学生更全面、更深入地与文本对话,体会文章所表达的情感,又可以在潜移默化中进行革命传统教育。《军神》刘伯承是革命英雄主义的生动诠释,集中体现为:为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切的奉献精神。任务一指向课文人物生平及故事发生年代的背景知识,在学生知识体系和已有经验的空白处,补充最适合、最需要的知识内容,从纵、横两个向度选取有意义的背景和有价值的资源,帮助学生建构多维背景知识结构网络,形成学习课文的认知境脉。这样可以使单篇课文学习处于一个整体之下,促进思想、情感和语文素养的同构共生,为课文的理解、人物精神品质的领悟、文本表达方式的学习,唤醒已有生活经验和知识经验。

2.任务二:那块床单

任务二重点指向单篇课文,即《军神》的学习,了解“那块床单”背后的故事。单篇课文突出故事本身,聚焦细节,聚焦单篇教学的核心内容,通过情感境脉的营造,唤起学生情感共鸣,落实语文素养训练重点。在语言文字阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等学习实践中,学生要结合自身的情感体验,体会人物形象,读懂并讲述人物故事。

3.任务三:那群英雄

任务三是课文学习的延展,从个体走向群体。在教学推进过程中,教师通过富有挑战性的问题,不断促进学生思维深度进阶,参与互动,助推情感与思维实现突破性发展。通过课堂学习的“此时此地、此情此景”与文本的“彼时彼地、彼情彼景”比照,促成师生与文本、个体和群体、内容与环境的交互影响,使学习过程成为学生生命的成长历程。

四、调整学习方式,组织学习活动

单篇课文的整体化学习通过任务驱动,设计6个学习活动(如图1),调动学生主体参与热情,真正实现以学为主的积极建构,引导他们在不断发现中获得素养的提升、成长的喜悦。

1.任务一相关学习活动

(1)制作人物年谱

此学习活动指向“那人”刘伯承,主要借助网络资料查找,以时间为纵轴梳理刘伯承的生平,从空间角度梳理刘伯承的人物大事记,制作人物年谱,并进行小组交流与汇报,形成人物认知境脉,对“那人”产生整体了解,为情感的铺垫与激发提供支撑。

(2)回望那个年代

此学习活动聚焦课文故事发生的年代,与中国近代史时间轴相呼应,空间维度重点指向刘伯承不打麻药治疗眼疾的“那个”时期的社会生活,即刘伯承24岁那年,军阀混战,袁世凯称帝前后,大致了解“那个年代”中国社会的状况。

以上两个学习活动,以中国近代史时间轴、人物年谱为两条纵线,以1916年袁世凯称帝前后社会生活状况以及刘伯承的主要事迹为横线,从纵横两个维度全面了解人物及社会背景,形成较为完善的认知境脉。学生通过资料查找、阅读与梳理,对特定历史时期国家的危难、人民生活的艰辛产生一定的了解,对如刘伯承一样的热血青年的担当精神有所体悟,对他卓著战功的敬佩也会成为课文学习的情感基调,更有助于理解课文中刘伯承的语言——“沃克医生,眼睛离脑子太近,我担心施行麻醉会影响脑神经。而我,今后需要一个非常清醒的大脑”,也就能感受刘伯承清晰地数出“七十二刀”的真实性了。这一环节适度链接学生的知识空白,从人物生平相关知识、社会背景相关知识、文本内容关联知识等层面补充资料,嵌入学生已有认知体系,使学生朝向学习主题,拓展革命人物类文本学习的桥梁知识,形成整体的认知境脉,同时累积感性体验。